以語為媒傳文脈,以聲為橋續華章

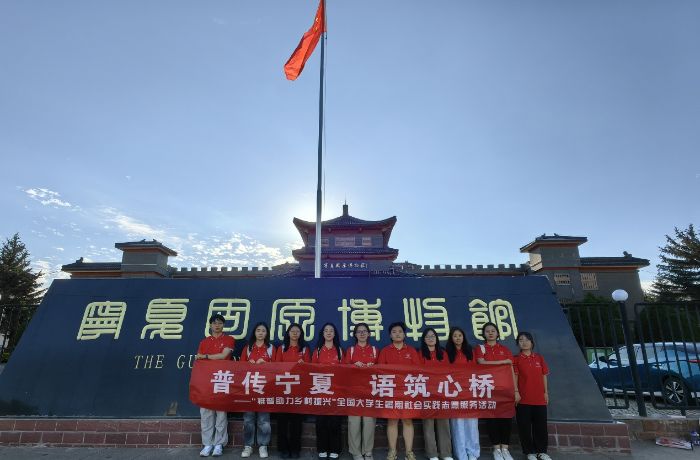

以語言傳承文明,用普通話傳播文化。7月23日,“普傳寧夏,語筑心橋”社會實踐團走進寧夏固原博物館,創新結合文物鑒賞與語言推廣,在探訪歷史文脈中傳遞普通話的時代價值,于文化傳播一線踐行青年使命擔當,為“推普助力鄉村振興”注入新活力。

對話文明,讓歷史之聲通過普通話傳揚

活動伊始,負責人張思瑞即向成員強調“全程使用普通話交流”的紀律,并闡明宗旨:“在歷史殿堂里,用普通話對話文明,要讓每次交流成為推普實踐。”團隊隨后抵達固原博物館。

在承載千年記憶的館前,石刻紋飾訴說著歲月厚重。進入固原博物館后,講解員以流利的普通話講解引領成員穿梭于“新石器時代—商周—秦漢—隋唐—明清”的歷史長廊。面對“波斯銀幣傳入路線”“北魏佛像藝術融合”等專業提問,成員們積極參與問答互動。成員們坦言:“如果用方言提問或回應,大家可能會因語言不通而影響理解。但是普通話卻能讓我們和講解員以及來自各地的游客都能隨時交流心得,這種無障礙溝通太重要了。”

圖為“普傳寧夏,語筑心橋”實踐團成員參觀固原博物館。張思瑞攝

“絲路遺珍”展廳內,唐代駱駝俑馱載的絲綢、香料與樂器景象,再現了“使者相望于道,商旅不絕于途”的盛景。張思瑞不禁感慨道:“古絲綢之路的繁榮,離不開文明間的交流互鑒。今天的‘新絲綢之路’,更需要普通話搭建溝通的橋梁。”推廣普通話,不僅是語言的規范,更是對“開放包容、互學互鑒”絲路精神的當代傳承。

走出場館,讓普通話之花綻放在市井之間

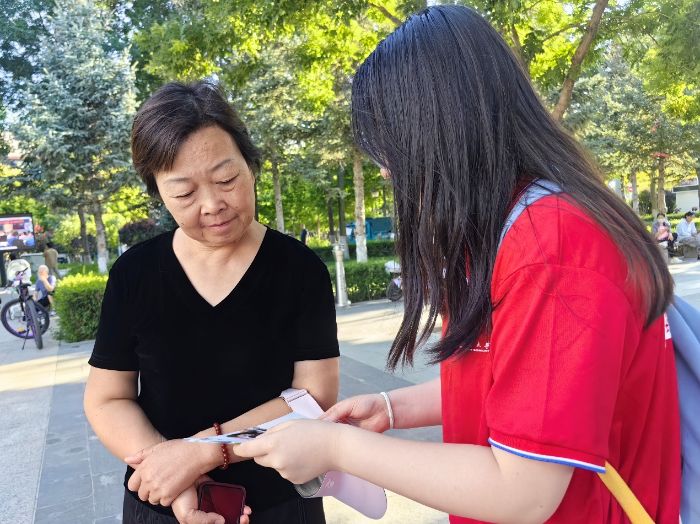

下午,實踐團分組深入博物館周邊公園、廣場及商業街開展推普宣傳。佩戴統一“語筑心橋”標識的成員,向游客與居民發放精心制作的宣傳手冊。

圖為實踐團成員為當地居民發放推普宣傳手冊。張思瑞攝

文化廣場上,成員們主動向攤主、游客講解普通話的實用價值。面對一位顧慮“年紀大了學不會”的阿姨,成員夏子贏巧妙地結合生活舉例:“您看,外地游客問‘博物館怎么走’,您用普通話指路,他們一聽就懂,這不就是很實用的技能嗎?”通俗的解釋讓阿姨露出笑容:“這普通話挺簡單的,還能幫到別人,挺好嘞。”

滿載而歸,讓語言之橋連接歷史與未來

傍晚,實踐團成員在博物館門口集結分享感悟。有成員深有感觸:“今天最大的體會是,普通話能讓歷史‘活’起來——當我們用統一的語言討論文物時,不同的觀點能碰撞出更精彩的火花。”張思瑞對活動進行總結:“我們在博物館里讀懂了‘固原何以重要’,在市井間明白了‘推普為何必要’。從歷史深處走來的固原,需要用規范的語言向更多人講述它的故事;在鄉村振興道路上奮進的寧夏,更需要普通話來搭建向外溝通的橋梁。”她鼓勵成員們在后續實踐中繼續探索“文化傳承+語言推廣”實踐模式,讓普通話真正成為“連接古今、貫通城鄉”的紐帶。

圖為實踐團成員在固原博物館合影。張思瑞攝

實踐團成員滿載收獲踏上歸程,“語筑心橋”信念更堅。此次活動不僅深化了成員對固原厚重歷史文化的認知,更生動印證:普通話是解讀文明的“鑰匙”,促進交流的“紐帶”,助力發展的“引擎”。