探尋黃河生態(tài)密碼 實踐中感悟母親河魅力——河科大“黃河綠韻”社會實踐團隊赴鄭州開展黃河生態(tài)調研實踐活動

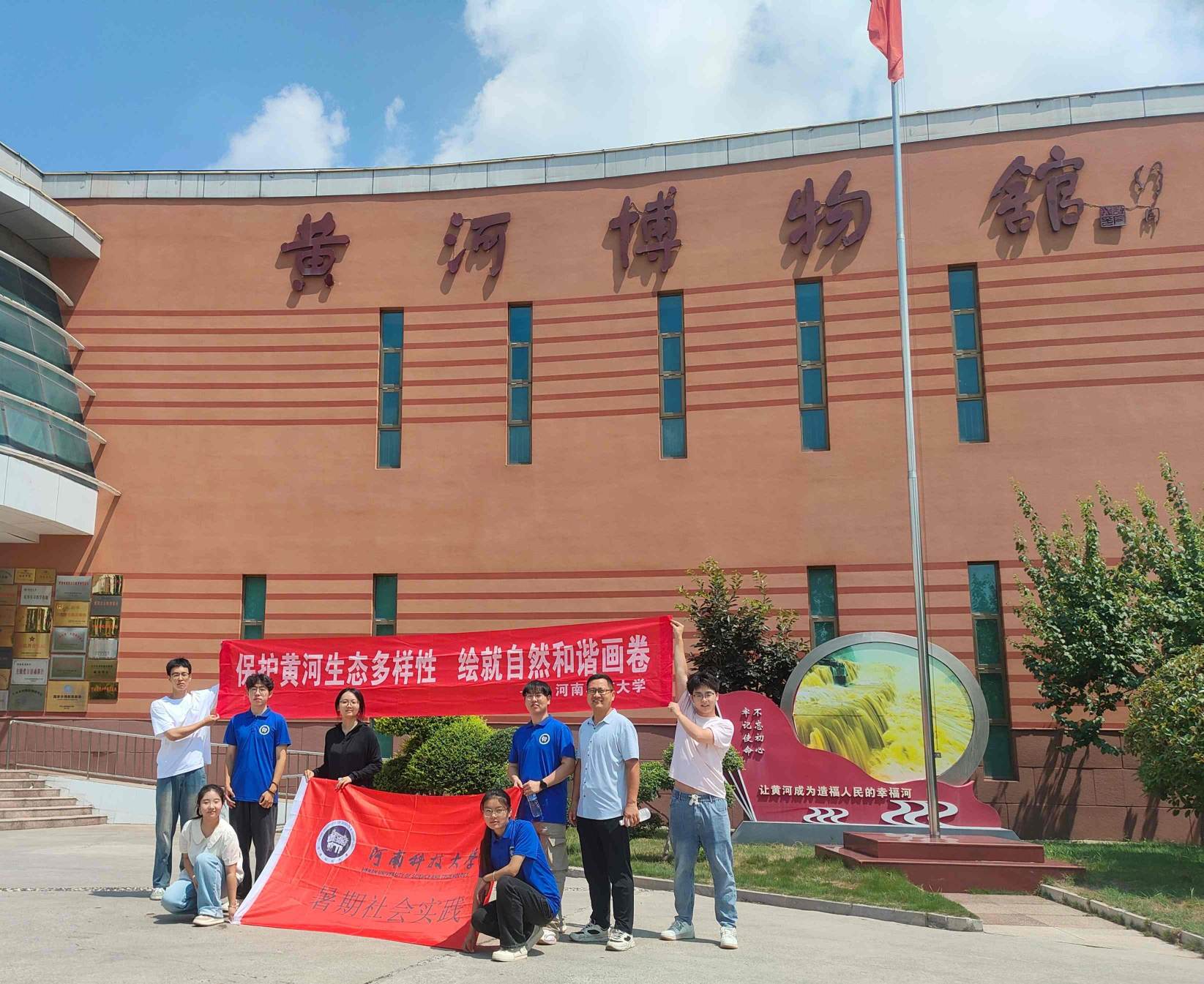

為深入了解黃河文化底蘊,實地探究黃河流域生態(tài)保護現(xiàn)狀,7月26日,團隊學生在王磊老師的帶領下,赴鄭州開展“黃河生態(tài)保護”主題社會實踐調研活動。團隊先后走進黃河博物館與黃河國家濕地公園,通過“館內研學+戶外調研”的形式,在一天的行程中既觸摸黃河文明的歷史脈絡,又用專業(yè)方法記錄黃河濕地的生態(tài)脈動。

一,博物館內溯文明 解碼黃河“前世今生”

清晨的鄭州暑氣漸升,團隊首站抵達黃河博物館。這座以“黃河、母親、文明、生態(tài)、治理”為主題的場館,通過文物、模型與多媒體展項,系統(tǒng)展現(xiàn)了黃河流域的自然地理、歷史文化及生態(tài)保護歷程。

在志愿者講解員老師的引導下,師生們沿“遠古的黃河”“燦爛的黃河文明”“黃河的治理與開發(fā)”等展區(qū)有序參觀。從仰韶文化的彩陶到歷代治河工具,從黃河流域地形沙盤到現(xiàn)代生態(tài)保護技術模型,一件件展品串聯(lián)起黃河作為“母親河”的文明軌跡與生態(tài)變遷。“展板上的示意圖讓我直觀感受到黃河治理的復雜性,也更理解‘保護黃河是事關中華民族偉大復興和永續(xù)發(fā)展的千秋大計’的深刻內涵。”團隊成員王同學感慨道。

參觀中,老師結合專業(yè)知識,為師生解讀了黃河流域生態(tài)保護與高質量發(fā)展戰(zhàn)略的實踐路徑,引導師生們將歷史文化認知與當代生態(tài)課題相結合,為下午的實地調研奠定理論基礎。

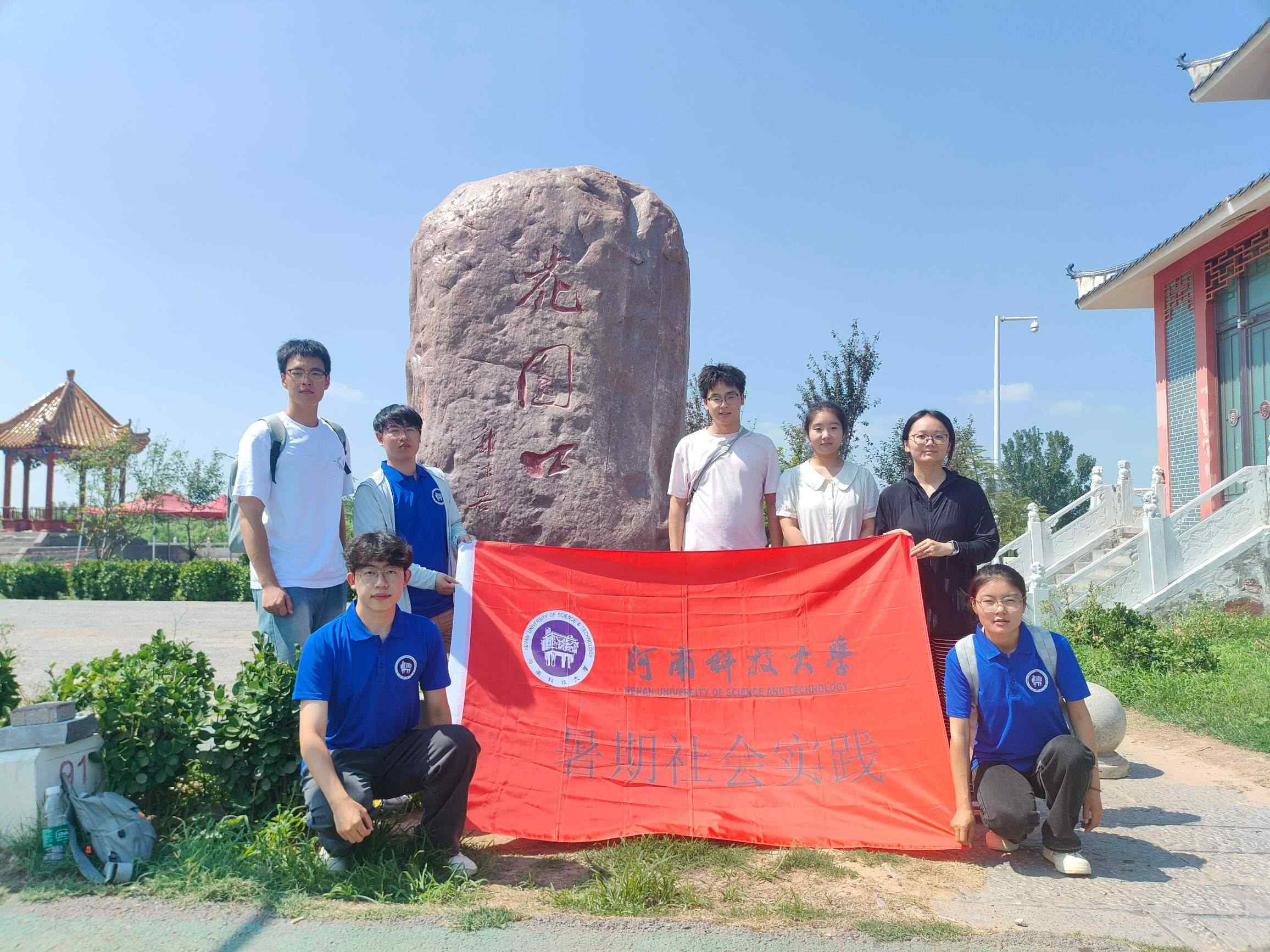

二,濕地田間做調研 用數據記錄生態(tài)脈動

午后,團隊轉赴黃河國家濕地公園。作為黃河流域重要的生態(tài)屏障,這里的濕地植被、土壤狀況是反映黃河沿岸生態(tài)健康的“活樣本”。根據調研計劃,師生們分為三組,同步開展自生植物統(tǒng)計、土壤樣本采集與濕度測定工作。

王磊老師現(xiàn)場示范植物樣方法調查技巧,指導同學們用樣方框劃定區(qū)域,細致記錄植物種類和數目。另一邊,取土樣小組手持采樣鏟、密封袋,按照“隨機多點采樣”原則,在不同植被覆蓋區(qū)采集0-20cm深度的土壤樣本,標簽上清晰標注采樣時間、經緯度與植被類型。濕度測定組則通過土壤濕度計,實時記錄不同地塊的土壤含水量,數據即時錄入調研表格。

烈日下,師生們汗流浹背卻干勁十足。從濕地棧道到灘涂地塊,大家分工協(xié)作,用專業(yè)工具與嚴謹態(tài)度完成每一項調研環(huán)節(jié)。“親手采集的土樣里,能看到黃河泥沙的顆粒感,測定濕度時數據的細微變化,都讓我真切感受到生態(tài)保護不是抽象概念,而是需要用數據說話的具體實踐。”參與土壤采樣的李同學說。

三,實踐落幕意猶未盡 生態(tài)擔當植于心間

傍晚,滿載調研數據與實踐感悟的團隊踏上返程。一天的行程雖短,卻讓師生們在“看、聽、做”中完成了一次深刻的黃河生態(tài)研學。

“這次實踐將黃河文化認知與生態(tài)調研技能相結合,既讓同學們觸摸到母親河的歷史厚度,也培養(yǎng)了用專業(yè)視角觀察生態(tài)問題的能力。”王磊老師表示,后續(xù)團隊將對采集的土壤樣本進行實驗室分析,結合植物統(tǒng)計數據形成調研報告,為黃河灘區(qū)生態(tài)保護提供青年視角的參考。

此次實踐活動,不僅是一次知識與技能的實地錘煉,更是一堂生動的“黃河生態(tài)保護課”。團隊學生紛紛表示,將以此次調研為起點,持續(xù)關注黃河流域生態(tài)發(fā)展,用所學知識為守護母親河貢獻青春力量。