湖南工程學院“資助+心理”教育關愛服務團以“五育同行”為核心模式,在湘鄉市山棗鎮開展融合德育、智育、體育、美育、勞育的鄉村教育振興實踐。通過勵志課堂、科普實驗、心理團輔、鄉土藝術、勞動實踐五大模塊,探索高校資源下沉激活鄉村教育的新路徑。實踐表明,“五育融合”能有效破解鄉村素質教育資源短缺困境,為鄉村兒童全面發展提供可復制方案。

【關鍵詞】 五育同行;鄉村教育振興;資助政策;課程創新

【前言】 依托《湖南省全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的實施意見》對“強化鄉村教育保障”的要求,湖南工程學院“資助+心理”教育關愛服務團深入湘鄉市山棗鎮,以“五育同行”為核心模式,通過沉浸式課程設計、心理賦能工具開發、鄉土資源活化三大路徑,探索“資助政策宣傳+心理健康教育”雙軌服務下沉鄉村的可持續模式,破解山棗鎮鄉村教育資源短缺與兒童心理健康服務薄弱等難題。

【正文】一、實踐背景

湘鄉市山棗鎮作為勞動力輸出型農業鄉鎮,主要面臨教育資源結構性短缺與學生綜合素養發展失衡的雙重挑戰。鎮內中學長期缺乏專職心理教師與基礎實驗條件,致使學生群體普遍存在學業壓力疏導缺位、科學興趣激發不足、鄉土文化認同薄弱等成長困境。

二、實踐主題

“資助+心理”筑童夢,五育同行綻芳華

三、實踐地點

湖南省湘潭市湘鄉市山棗鎮山棗中學及附近村落

四、實踐過程

(一)群眾反響

在服務團開展活動期間,我們走訪調查學校周邊人家,在這過程中,我們發現當地家庭對教育有三大核心訴求:一部分家長希望提升子女心理抗壓能力,一部分關注勞動技能培養,一部分反映科學實踐資源匱乏。多名村民提及學生暑期沉迷手機現象普遍,期待開展多樣有趣的課程。一位老人反饋:“孫子成績尚可,但見人不敢說話,盼著大學生能帶他開朗些。”這些訴求與團隊課程設計側重心理團輔與勞動實踐的想法不謀而合。

(二)實地考察

團隊走訪山棗中學,圖書室藏書多為教輔資料,美育類書籍缺乏。教室基本設施具備,但并不先進,特別是科學實驗器材不足。心理輔導室掛牌但無專業教師。這讓學生的上課積極性與主動性受挫。同時在走訪學生家庭是發現,多數學生是由爺爺奶奶照顧,與祖輩生活在一起,不愛溝通,假期靠手機娛樂度過。

(三)分析相關結果

綜合前期調研發現,山棗鎮教育困境集中在三個層面:資源短缺表現為學校缺乏基礎實驗設備和專職心理教師,學生難以接觸科學實踐和情緒疏導;鄉村兒童發展滯后尤為明顯,家庭支持的薄弱限制了他們在科學藝術等素養領域的成長空間;課程封閉化問題顯著,課堂教學極少與本地生活聯結。

(四)采訪相關負責人

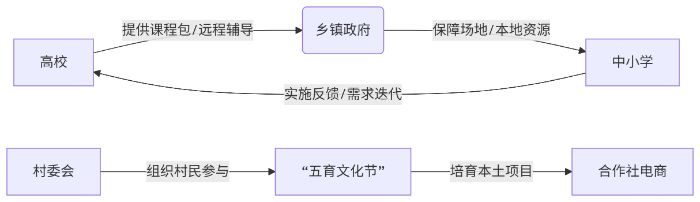

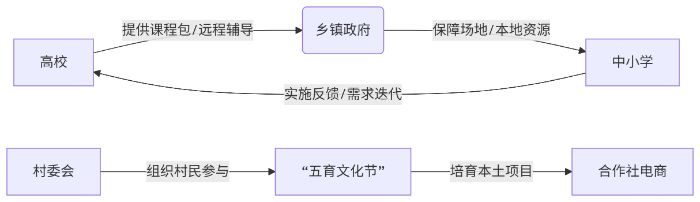

團隊與山棗中學校長及教務相關人員進行專題座談,負責人有4點表示。一是學校因師資編制和經費限制,長期無法配備專職心理、藝術教師,科學實驗設備更新滯后,導致五育課程難以系統化開展。二是資助政策宣傳主要依賴校園公告欄和班主任口頭通知,貧困家庭(尤其是祖輩監護家庭)信息接收率低,部分符合條件的學生因申請流程復雜放棄資助。三是心理輔導工作由班主任兼任,缺乏專業培訓,學生對“心理輔導室”存在認知偏見,心理服務缺失。四是校方高度認可實踐團五育實踐活動設計,提出建立高校-鄉鎮-學校三方聯動機制的迫切需求,建議通過定期派駐志愿者、共享線上資源庫等方式實現可持續支持。

(五)開展具體實踐活動

1、德育類實踐(資助)

(1)勵志課堂:團隊成員講解國家資助政策,包括國家獎學金、國家助學貸款和國家助學金等等,分享身邊受助人員的資助助學的經歷故事。同時為有疑惑的學生和家長現場解答,為學生學習路上掃平障礙。

(2)公益宣講:通過視頻觀看與互動問答,讓鄉村學生學習紅色教育、防溺水、法治教育、防網絡沉迷知識,提升認知與應對能力,助力成長。在觀看視頻后,提出一些基礎知識問題,讓小朋友們回答并獲得相應小獎勵。

2、智育類實踐

(1)科普實驗:通過生動有趣的PPT動畫、科普視頻和神奇的小實驗(比如會飛的火箭、自己發電的小裝置、能DIY的賽車、會變魔術的茶水),讓小朋友們發現科學就在身邊。活動中,學生們可以親手制作實驗道具、和小伙伴們一起合作完成任務,既能學到電是怎么來的、為什么茶水會變色等知識,又能鍛煉動手能力和團隊精神。表現棒的小朋友還能把親手做的小賽車帶回家!通過這些好玩又安全的實驗,在孩子們心中種下熱愛科學的種子,讓他們學會觀察、思考和探索這個奇妙的世界。

3、體育類實踐(心理)

(1)心理素質拓展:通過“花開花落”、動力圈繩、“自然尋夢記”、“生命曼陀羅”和“生命成長樹”等生動有趣的活動形式,幫助山棗鎮鄉村小學的學生們認識自我、探索生命愿景,培養積極向上的心態和健康的心理品質,為其成長注入心理能量促進鄉村兒童的全面發展。

(2)早操:每天早晨八點半,團隊成員和學生們一起做早操鍛煉,為一天的實踐活動打下基礎,提升身體素質。

4、美育類實踐

(1)創意墻繪:在山棗中學白墻上,學生們與實踐團成員共同繪制以“讀萬卷書,行萬里路”的主題墻繪,增添學校文化色彩,激發學生學習積極性。

(2)文藝匯演:在活動的最后一天,學生們與實踐團成員一起準備了朗誦、歌唱,跳舞的匯演節目,提升學生素養與表現力。

5、勞育類實踐

(1)包餃子活動:分組開展包餃子競賽,在活動過程中體會勞動不易,團隊合作的勞動價值觀。

(2)下田農作:實踐團成員幫助當地村民采摘瓜果等農作物。

五、實際調查過程

(一)問卷調查過程

團隊采用分層隨機抽樣法開展問卷調查,覆蓋山棗中學及周邊村落50戶家庭。數據顯示:78%的受訪家庭為祖輩監護模式,其中60%的監護人對心理健康教育存在認知空白;75%的學生反映科學實驗資源匱乏,僅12%接觸過基礎實驗器材;資助政策知曉率不足30%,部分家庭因申請流程復雜放棄助學申請。

(二)實地考察過程

在考察中發現結構性矛盾:山棗中學物理實驗室器材使用年限超10年,生物標本保存不當導致教學演示失效;圖書室美育類書籍占比僅3.5%,近五年無新增藏書;心理輔導室因無專業師資長期閑置。尤為突出的是留守兒童群體(占比40%):日均通勤距離達5公里,課外活動高度依賴電子設備,非遺文化認知斷層現象普遍。

六、問題建議解決對策

(一)縱向深化五育資源融合

構建“三色鄉土”課程體系,開發沉浸式紅色情景劇課程包,建立“流動科技館”,每月開展科學實驗巡回教學,開設“農田實驗室”,記錄作物生長數據并關聯生物課。

(二)橫向打通政策服務壁壘

加快資助政策下沉,開發方言版政策動漫短視頻;設立“助學金申辦驛站”,方便村民了解并申請資助。同時注重心理關懷的覆蓋,可實施1名鄉村教師+1名高校心理志愿者的“雙師陪伴計劃”。

(三)立體培育本土人才梯隊成立“山棗少年文創社”,開發農產包裝設計等實踐項目,注重文化傳承的保護,參與非遺數字化保護,例如3D掃描木偶戲道具。同時設立教師隊伍“強基工程”,推行“職稱評定與五育成果掛鉤”機制。

(四)構建長效聯動生態圈

【總結】

【總結】 當自制的水火箭拖著尾煙沖向湛藍天空,當自閉癥少年在風箏上畫下第一抹金黃的麥浪,這些瞬間讓我們徹悟:鄉村教育振興的本質,是讓每個被遺忘的角落重新長出希望的根系。“五育同行”的魔力,在于將山野田埂變成天然課堂。在包餃子活動中,孩子們捏破的面皮和溢出的肉餡,比任何說教更能傳遞“勞動創造價值”;在“生命成長樹”自然課里,他們用楓葉拼出幾何樹冠,沾著泥土的雙手第一次觸摸到數學的浪漫;在DIY賽車比賽中,他們臉上洋溢著快樂與制作賽車成功的小驕傲。破解鄉村困境需要一場“有溫度的變革”,用鄉土智慧激活制度設計,讓政策翻過最后一道山梁直抵人心,在五育同行的土壤里,讓每個孩子都能開出屬于自己的花。

本次實踐以“五育同行”為核心,通過高校資源下沉破解鄉村教育三重困境,探索驗證了“五育融合”模式在資源約束條件下的可行性,為同類地區提供了可復制的“政策賦能+心理關懷+課程活化”解決方案,其核心價值在于將鄉村劣勢轉化為教育特色,為鄉村振興提供可持續的人才支撐。

【參考文獻】【1】劉鐵芳.重新確立鄉村教育的根本目標[J].教育:綜合視線(上旬), 2008(12):1.

【2】王天平.社會轉型時期鄉村教育的價值取向[J].西南大學學報:社會科學版, 2017(1):79-86.

【3】葉相君.信息化助力鄉村美育:點亮鄉村孩子的藝術夢想——評《信息時代鄉村教育的數字化轉型》[J].中國電化教育, 2025(1):I0011.

【4】李文利,魏新.論學生資助對高等教育入學機會的影響[J].北京大學教育評論, 2003, 1(3):7.

【5】楊麗翠.文化共生視域下鄉村學校勞動課程資源的開發[J].教學與管理, 2023(12):83-86.

【6】董妍.科學構建新時代青少年心理健康服務體系[J].人民論壇, 2024(8).

圖為山棗中學學生與實踐團成員共同合影留念。陳喆攝