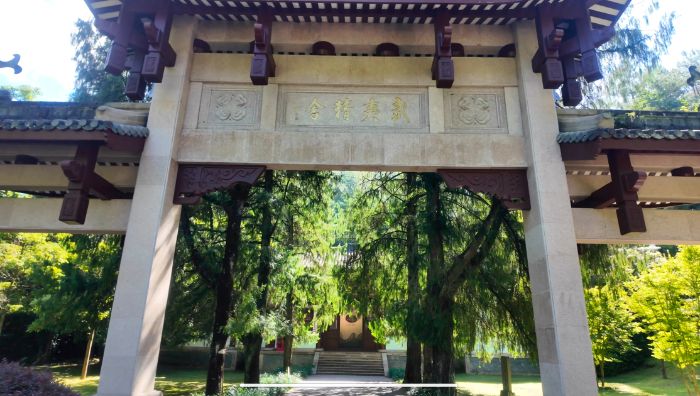

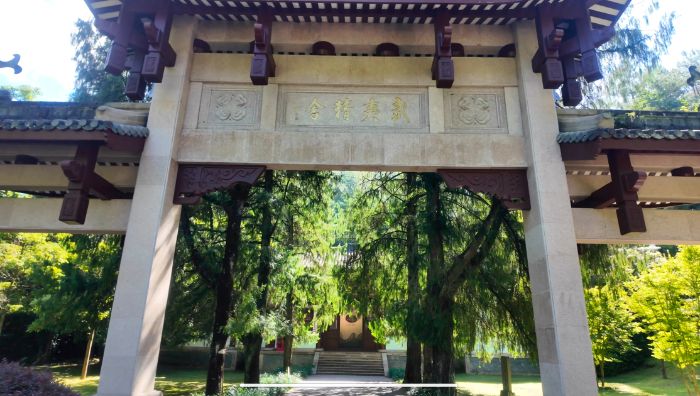

7月25日上午,帶著對傳統文化的敬仰與實踐求知的熱忱,福建農林大學青馬培訓班“三下鄉”實踐隊的學員們踏著晨露走進武夷山國家公園,首站便抵達了坐落于天游峰景區五曲之畔、隱屏峰下的武夷精舍。這座由朱熹于公元1183年親自創建的書院,不僅是“理學之邦”“道南理窟”的核心所在,更承載著朱子理學千年傳承的文化根脈。

圖為武夷精舍拱門 馬越攝

實踐隊學員們在朱熹園內開啟了一場沉浸式的文化研學之旅。園區以“序言”“朱熹一生、不同凡響”等六個篇章構成,年表、圖文書畫、遺址遺存與雕塑群像相映成趣,將朱熹的人生軌跡與思想脈絡立體呈現在學員眼前。初仕同安展區,泛黃的文獻記載著青年朱熹初入仕途時治績顯著的佳話;拜師延平的場景復原中,程門立雪般的求學熱忱躍然眼前;論道東南板塊里,鵝湖之會的思想交鋒仿佛仍在耳畔回響。從“浙東風云”中六次上書彈劾貪官的剛直,到“漳州經界”時丈量土地的務實,再到“慶元黨禁”中堅守道義的風骨,學員們循著歷史足跡,讀懂了這位歷侍四朝的思想家如何在五十載宦海沉浮中始終踐行民為邦本的政治理想。

圖為學員駐足展區聆聽朱熹生平往事 吳清鋒攝

大堂正中,清康熙御賜的“學達性天”匾額在晨光中熠熠生輝。這四個鎏金大字既褒獎著武夷精舍的育人功績,更道盡了朱子理學“窮理致知、通達天性”的精神內核。展廳一隅,復刻的朱熹手書“忠、孝、廉、節”院訓筆力遒勁,字里行間滿是“為學先為人”的育人初心。駐足止宿寮遺址,仿佛能看見朱熹與友人秉燭夜談、探討義理的身影;凝望隱求室殘垣,月光下哲人伏案著述的剪影依稀可辨。那份“顛簸不失志,貧賤亦清廉”的品格風范,正像山間清泉般,悄然浸潤著每位學員的心田。

圖為學員參觀朱熹故居遺址 吳清鋒攝

在復原的講學場景前,學員們久久佇立。栩栩如生的塑像再現了朱熹“每開講席,戶外屨滿”的盛況,墻上“格物致知”的題字引人深思。講解員細細闡釋著朱子理學的精髓:從“理氣論”中“理在先,氣在后”的宇宙觀,到“動靜觀”里“漸化中藏頓變”的辯證思維,再到“知行互發”的實踐哲學,這些穿越千年的智慧如同源頭活水,讓學員們在潛移默化中領悟著傳統文化的當代價值。

圖為學員駐足學堂感悟朱子講學盛況 吳清鋒攝

離開朱熹園后,實踐隊學員步行至天游峰山腳開展實踐活動。大家一邊選取山水交融的優美景致進行取景拍攝,定格武夷山的自然與文化之美;一邊圍繞燕子窠生態茶園開展科普宣傳,向過往游客發放問卷,耐心收集大家對燕子窠的看法與建議,將文化研學中的感悟與實地實踐相結合,讓“三下鄉”活動既充滿文化底蘊,又貼近實際需求。

圖為學員在天游峰山腳給游客發放宣傳手冊 吳清鋒攝

此次朱熹園之行,不僅讓青馬學員們在山水間觸摸到了歷史的溫度,更讓千年理學智慧在青春實踐中煥發新生。當傳統文化的根脈深扎心田,當實踐服務的種子播撒山間,這場跨越時空的對話,正悄然書寫著屬于新時代的文化傳承篇章。