2025年7月25日,南京師范大學(xué)泰州學(xué)院“紅心研墨志愿教學(xué)”暑期社會實踐團(tuán)隊走進(jìn)張家港市楊舍鎮(zhèn)云盤社區(qū),開展為期半天的志愿教學(xué)活動。為豐富社區(qū)青少年暑期生活,傳承地方文化并促進(jìn)親子關(guān)系和諧,實踐團(tuán)隊精心設(shè)計方言文化與親子互動兩門特色課程,在驕陽似火的夏日為社區(qū)注入教育暖流。

上午的“方言小課堂”里,吳儂軟語如清泉流淌。紅心研墨志愿教學(xué)團(tuán)隊的成員巧妙選取張家港本土紅色故事作為載體,將歷史脈絡(luò)融入方言教學(xué)。當(dāng)孩子們用稚嫩卻認(rèn)真的蘇州話嘗試復(fù)述革命往事時,沉睡的鄉(xiāng)音被喚醒,地方歷史的磅礴悄然浸潤心田。

“聽評彈的時候,像有羽毛輕輕掃過耳朵!”一位小男孩興奮地分享道。團(tuán)隊成員特意準(zhǔn)備的評彈片段賞析,讓孩子們在綿長婉轉(zhuǎn)的曲調(diào)中,首次觸摸到“聲音里的非遺”,感知到方言不僅是交流工具,更是文化血脈的承續(xù)。

圖為學(xué)生在回答問題 馬宸瑤供圖

在方言課堂的"紅色故事會"環(huán)節(jié),志愿者深情講述了張家港精神的時代內(nèi)涵。通過《一把鐵鍬改變一座城》的生動事例,孩子們了解到"團(tuán)結(jié)拼搏、負(fù)重奮進(jìn)、自加壓力、敢于爭先"的張家港精神如何從江邊小城孕育而生。當(dāng)屏幕上出現(xiàn)張家港從蘆葦灘到現(xiàn)代化港城的對比照片時,孩子們發(fā)出陣陣驚嘆。"原來我們張家港人這么了不起!"一位小男孩驕傲地說道。志愿者還特別設(shè)計了"精神傳承卡"互動,讓孩子們寫下自己理解的張家港精神,不少孩子認(rèn)真地寫下"要像建設(shè)港城的前輩一樣不怕困難"。這些質(zhì)樸的文字,正是紅色基因在新時代少年心中生根發(fā)芽的最好見證。

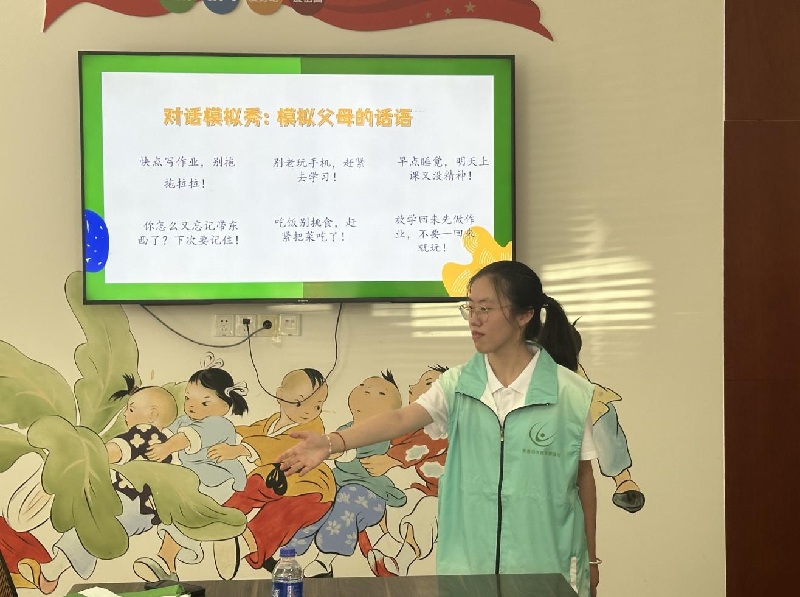

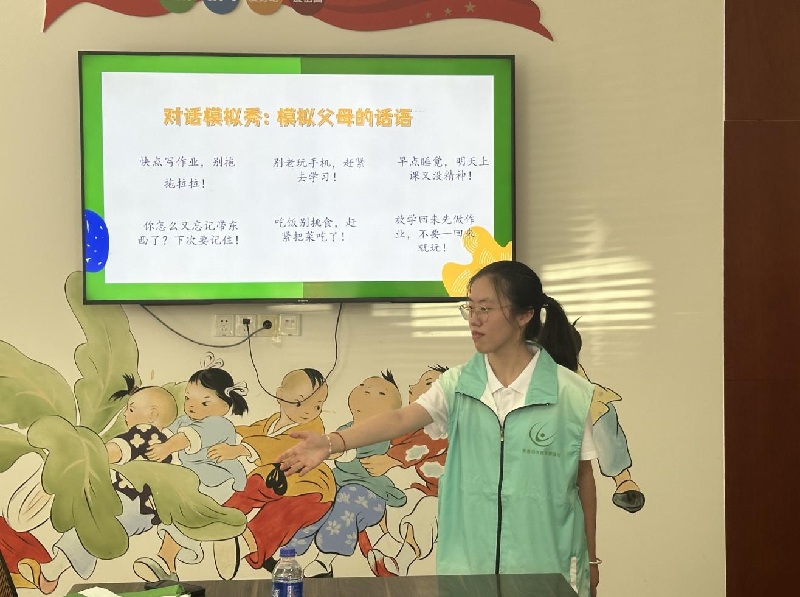

圖為志愿者馬宸瑤在上課 馬宸瑤供圖

課堂無縫轉(zhuǎn)入親子關(guān)系主題。針對成長中常見的溝通壁壘,志愿者精心設(shè)計互動環(huán)節(jié)。在"角色互換"模擬環(huán)節(jié)中,孩子們戴上志愿者準(zhǔn)備的"家長徽章",用稚嫩卻認(rèn)真的語氣模仿起父母的日常叮囑。"作業(yè)寫完了才能看電視哦"、"多吃蔬菜才能長高高",這些平日里聽?wèi)T了的嘮叨,此刻從孩子們口中說出,引得在場家長會心一笑。一位扎著馬尾辮的小姑娘模仿得尤為傳神,她皺著眉頭,學(xué)著媽媽的口吻說:"都說了多少次了,玩完玩具要收好!"話音剛落,自己先忍不住笑倒在椅子上。通過這樣生動有趣的模擬,孩子們第一次真切地體會到,那些曾經(jīng)覺得"煩人"的管教話語背后,其實都藏著父母滿滿的關(guān)愛。

圖為志愿者馬宸瑤在上課 馬宸瑤供圖

實踐組成員坦言,從初登講臺的忐忑到漸入佳境的從容,這是一場雙向奔赴的成長。“他們教會我,真正的教育不是單方面的灌輸,而是如春風(fēng)化雨般的心靈共振。”教學(xué)計劃也非一成不變,面對不同年齡段孩子認(rèn)知水平的差異,團(tuán)隊成員靈活調(diào)整內(nèi)容深度與表達(dá)方式,使文化傳承與情感教育在生動活潑的形式中自然流淌。

社區(qū)活動室內(nèi),專注的眼神、會心的笑聲與真誠的分享交織成歌。課堂管理中的紀(jì)律要求與適時激勵,保障了教學(xué)進(jìn)程的流暢高效。當(dāng)孩子們用新學(xué)的方言詞匯開心地向家長“匯報”,當(dāng)親子間因游戲互動而眼神交匯、笑意盈盈,志愿者的內(nèi)心被強(qiáng)烈的責(zé)任感與純粹的喜悅充盈。

圖為合照 馬宸瑤供圖

半日教學(xué)雖短,卻在孩子們心中播下兩顆種子:一顆是對腳下土地文化根脈的珍視,一顆是對家庭親情紐帶的更深領(lǐng)悟。紅心研墨志愿教學(xué)團(tuán)隊的成員們,以青春熱忱為墨,以躬身實踐為紙,在孩子們心田寫下關(guān)于傳承與理解的生動一課,更在服務(wù)社會的初心中,印證了教育“一棵樹搖動另一棵樹”的永恒力量。

通訊員:馬宸瑤