(通訊員:彭文闊)7月28至7月29日,為深入貫徹習近平總書記關于弘揚紅色文化、傳承紅色基因的重要論述,強化愛國主義教育,7月28日至7月29日,南京財經(jīng)大學應用數(shù)學學院“愛國主義教育實踐團”奔赴江西井岡山,開展了為期2天的紅色實踐活動。實踐團成員通過參觀革命舊址、聆聽紅色故事,回溯井岡山斗爭歷史,探尋革命精神的時代意義。

一、初抵紅土地:在歷史坐標中錨定初心 7月28日傍晚,實踐團抵達井岡山茨坪鎮(zhèn)。夜幕下的井岡山燈火輝煌,靜謐中透著厚重的歷史底蘊。當晚,實踐團在駐地舉行開營儀式。儀式上,詳細講解了井岡山作為“中國革命的搖籃”的重要歷史地位:1927年,毛澤東同志帶領秋收起義部隊來到此地,創(chuàng)建了中國首個農(nóng)村革命根據(jù)地,開辟了“農(nóng)村包圍城市、武裝奪取政權(quán)”的正確道路,這片土地承載著無數(shù)革命先烈的熱血。

實踐團代表在儀式上發(fā)言:“課本中的歷史以文字呈現(xiàn),而井岡山的歷史卻充滿溫度與力量。希望此次實踐,能讓我們真切領悟‘堅定信念、艱苦奮斗、實事求是、敢闖新路、依靠群眾、勇于勝利’的井岡山精神。”

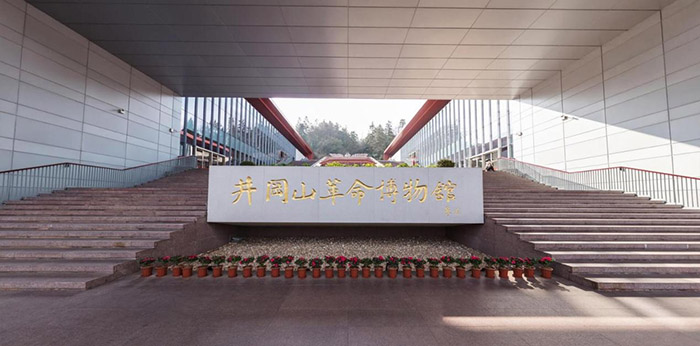

二、博物館里的“時光對話”:從文物中觸摸歷史溫度 7月29日上午,實踐團首站來到井岡山革命博物館。展廳內(nèi),一件件歷經(jīng)歲月的文物無聲訴說著烽火歲月。在“井岡山斗爭時期”展區(qū),一件布滿補丁的1928年紅軍戰(zhàn)士過冬軍裝,生動展現(xiàn)了當時物資匱乏但戰(zhàn)士們?nèi)员3指锩鼧酚^主義精神的情景。

圖為“愛國主義教育實踐團”初抵井岡山革命博物館。彭文闊 供圖

在一面斑駁的“紅軍標語墻”前,隊員們認真辨認“打土豪、分田地”的字跡。隊員們感慨,以前課堂上抽象的“群眾路線”,在此處有了具體體現(xiàn),正是依靠群眾,井岡山根據(jù)地才能在敵人的圍剿中屹立不倒。展廳內(nèi)一組數(shù)據(jù)深深觸動了隊員們:井岡山斗爭時期,不足500人的井岡山茨坪村,就有100多人參加紅軍,80多人犧牲,這正是“最后一粒米做軍糧,最后一塊布做軍裝,最后一個兒子送戰(zhàn)場”的真實寫照。

三、烈士陵園的追思:以青春之名致敬先烈 同日清晨,井岡山革命烈士陵園莊嚴肅穆。實踐團成員身著統(tǒng)一服裝,手捧小白花,沿109級臺階而上。在烈士紀念碑前,全體成員整齊列隊,敬獻花籃、整理緞帶,并默哀三分鐘。在烈士名錄墻前,講解員介紹:1927年至1930年,井岡山地區(qū)共有4.8萬余名烈士犧牲,其中有名有姓的僅15744人,更多烈士無名無姓。他們中有年僅16歲的紅軍戰(zhàn)士,也有普通農(nóng)民,用平凡生命鑄就了不朽的精神豐碑。有隊員在日記中寫道:“站在這片埋葬忠魂的土地上,我終于理解了‘為有犧牲多壯志,敢教日月?lián)Q新天’的深刻內(nèi)涵。作為新時代青年,我們只有通過不懈奮斗,才能告慰先烈的英靈。”

四、八角樓的燈光:在歷史現(xiàn)場感悟“實事求是” 7月29日下午,實踐團來到茅坪八角樓革命舊址。這座質(zhì)樸的土磚房內(nèi),一盞油燈、一張木桌、一把竹椅,曾是毛澤東同志居住和辦公的地方。講解員介紹,就是在這盞油燈下,毛澤東同志寫下了《中國的紅色政權(quán)為什么能夠存在?》《井岡山的斗爭》兩篇著作,提出“工農(nóng)武裝割據(jù)”思想。當時條件艱苦,油燈僅點一根燈芯,毛澤東同志常研究至深夜,還會為節(jié)省燈油把燈芯撥得更細。

圖為毛澤東同志居住和辦公舊址。彭文闊 供圖

有隊員提問“為什么井岡山能成為革命根據(jù)地?”講解員回答,正是因為黨堅持實事求是,立足中國國情,走出了農(nóng)村包圍城市的道路。這引發(fā)隊員們結(jié)合專業(yè)學習展開討論,大家認為做任何事都要從實際出發(fā)。

五、青春的誓言:讓井岡山精神照亮前行路

圖為“愛國主義教育實踐團”召開總結(jié)會地點。何俊 供圖

7月29日傍晚,實踐團在返程前召開總結(jié)會。隊員們分享收獲,認為“艱苦奮斗”不是一句空洞的口號,它是紅軍缺衣少食時的勇往直前、老黨員修戰(zhàn)壕時的默默堅守,也是面對學習科研難題時應有的那股韌勁;“愛國主義”并非空洞的情感,而是努力學習、服務社會等具體行動。

實踐團在總結(jié)時提到,井岡山之旅是一次深刻的精神洗禮,希望將“堅定信念、實事求是、艱苦奮斗”的井岡山精神融入今后的學習生活,運用專業(yè)思維服務社會,讓青春在實踐中煥發(fā)光彩。

此次井岡山實踐活動,通過“看、聽、思、行”相結(jié)合的方式,讓隊員們在歷史現(xiàn)場接受了生動的愛國主義教育。大家紛紛表示,將以此次實踐為新起點,傳承紅色基因,勇?lián)鷷r代使命,努力成長為有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮斗的新時代青年。