導語

8月5日至8月13日,南京審計大學法學院“文脈永續,薪火相傳”實踐小隊先后前往南京、常州、徐州和文昌,圍繞非物質文化遺產傳承開展調研與技藝體驗活動,探索傳統工藝與現代生活的融合路徑。

南京·琉璃發簪

8月5日,在南京市文化館,實踐隊跟隨非遺傳承人趙大乾老師學習琉璃發簪制作技藝。成員們認真觀察每個細節,在指導下嘗試塑形、固定、花蕊裝飾等核心步驟。成員們了解了琉璃發簪制作技藝蘊含著的歷史內涵,探尋了傳統手工藝與當代生活美的學融合。

常州·金壇刻紙

8月10日,實踐隊走進東方鹽湖城,參觀金壇刻紙非遺文化館。通過館內展陳,團隊系統了解金壇刻紙的發展歷史與藝術形式,成員們動手嘗試完成刻紙圖樣的設計與制作,反復練習、不斷打磨成品效果。后撰寫《新時代中華優秀傳統文化傳承的實踐探索》調研報告,為非遺傳播注入青年創意與當代表達。

徐州·古法香牌

8月11日,實踐隊在徐州崔燾故居參與古法香牌制作體驗。成員們按照"研磨香料-調和香泥-模具壓制-陰干定型"的傳統工序,認真完成每個制作步驟。不僅掌握了古法香牌的制作技藝,更深刻體會到了傳統養生文化。

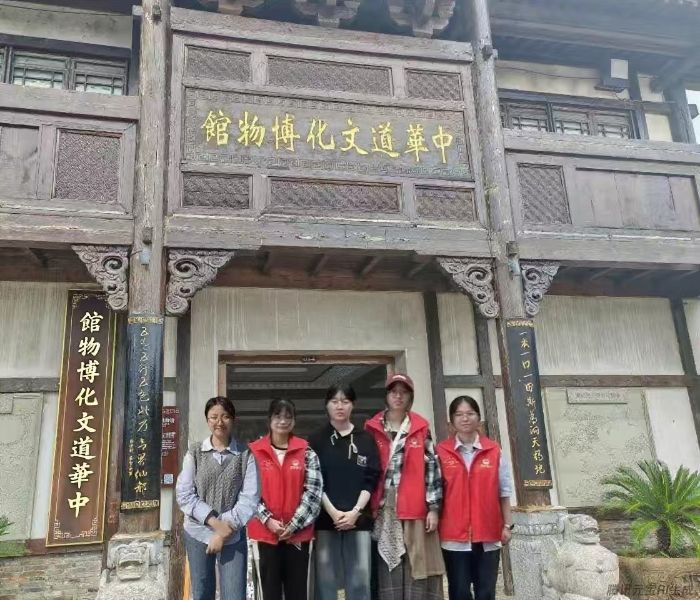

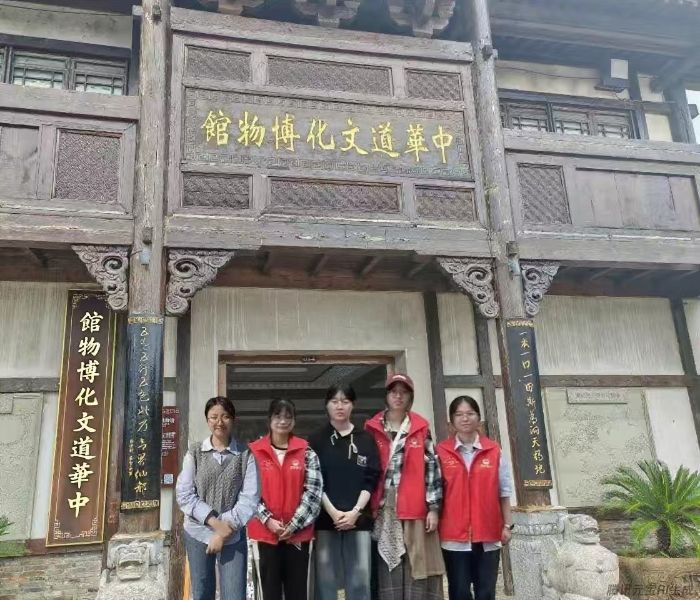

文昌·海南椰雕與飲食文化

8月13日,實踐隊赴海南開展椰雕與飲食文化調研。團隊通過椰雕博物館內豐富的展品陳列與圖文介紹,系統了解了椰雕技藝的歷史淵源、工藝流程及藝術特色,近距離觀摩并嘗試參與簡單的椰殼雕刻工序。團隊成員先后品嘗了抱羅粉、文昌雞等海南特色飲食。

實踐收獲

在走訪與體驗的過程中,我們意識到,非物質文化遺產的傳承,不是對傳統的無條件膜拜,也不意味著一味復刻舊時的樣態。非遺的核心,不僅是技法的延續,更是生活方式與價值觀念的流動傳遞:通過設計獨特的非遺文創產品,如將琉璃發簪與現代時尚造型結合,金壇刻紙制作成個性化的賀卡或裝飾畫,香道產品與現代家居設計相融合,海南椰雕開發成具有實用價值的旅游紀念品等,我們試圖尋求與當下生活的融合,比如通過文創產品進入市場,通過數字影像傳播技藝,通過新媒介、新平臺建立連接,使非遺文化在市場中找到新的生存空間。

作為法學專業的學生,我們也在思考:文化遺產的保護,光靠法律足夠嗎?非遺傳承人與非遺認定制度,為保護構建了基本框架,但如何引導更多青年參與,是接下來的關鍵。

文化不能靠孤島式守護,而應建立在“共情”與“共創”的基礎上。讓非遺重新進入生活、進入日常,正是讓它重獲活力的最好方式。我們不只是記錄者,在一次次嘗試中,我們或許已經開始為傳統文化寫下屬于自己的注腳。

指導老師:江荷

文字作者:馮靖海、王穎嘉

圖片作者:黃蘭雅、陳文鳳、姚億文