基于首周實踐積累的經驗,團隊本次重點優化教學策略,通過針對性設計互動環節、細化分組標準,進一步探索不同年齡段兒童的英語學習規律,讓教學更貼合孩子需求。

分組細化按年齡匹配閱讀方案 上午九點,團隊根據孩子年齡分為“低齡組”(4-5歲)和“高齡組”(6-8歲)。低齡組選用畫面更鮮艷、情節重復度高的《小鼠波波》系列,每頁僅2-3個單詞,如“Maisy eats”“Maisy plays”,搭配玩具小鼠道具讓孩子觸摸;高齡組則選用《小豬小象》系列,故事包含簡單對話(“I am happy!”“Me too!”),預留角色扮演空間。分組后,志愿者提前與每組孩子做5分鐘破冰游戲(低齡組玩“指五官”,高齡組玩“單詞接龍”),快速建立信任。

互動中升級多感官參與延長專注時長 九點半開始的閱讀環節,團隊加入“多感官刺激”設計。低齡組讀《小鼠波波去公園》時,志愿者準備沙池模擬“公園沙地”,讓孩子邊玩沙邊聽“sand”“slide”等單詞,將觸覺與聽覺結合,發現孩子專注時長較首次延長約5分鐘;高齡組讀《小豬小象吵架了》時,讓孩子分別扮演小豬和小象,用簡單英語臺詞(“I’m sorry”“That’s OK”)演繹情節,6名孩子主動舉手爭當“主角”,甚至自發添加動作,展現出強烈的表達欲。團隊同步記錄不同互動方式的效果:道具輔助對低齡組有效,角色扮演對高齡組更具吸引力。

問題中即時調整與應對突發教學狀況

活動中出現兩個典型問題:一是低齡組有3名孩子因爭搶玩具分心,志愿者立即改為“輪流操作”并加入“等待時學單詞”規則(如“wait”“your turn”),5分鐘內恢復秩序;二是高齡組孩子對“angry”等情緒詞理解模糊,志愿者通過表情模仿(皺眉、叉腰)和情景舉例(“玩具被搶時的心情”)幫助理解。這些即時調整讓團隊意識到,靈活應變比固定教案更重要,遂在筆記中補充“備用互動方案”條目。

總結中沉淀形成可復制的教學模塊 十一點活動結束后,團隊召開簡短總結會,提煉出“三步教學法”:第一步用道具/游戲破冰,第二步結合故事做感官互動,第三步鼓勵孩子簡單表達。同時整理出《分齡繪本推薦清單》,標注每本書的核心詞匯、互動道具及適用年齡。此次實踐讓團隊明白,兒童英語教學需“因材施教”,而持續觀察與快速調整是提升效果的關鍵。

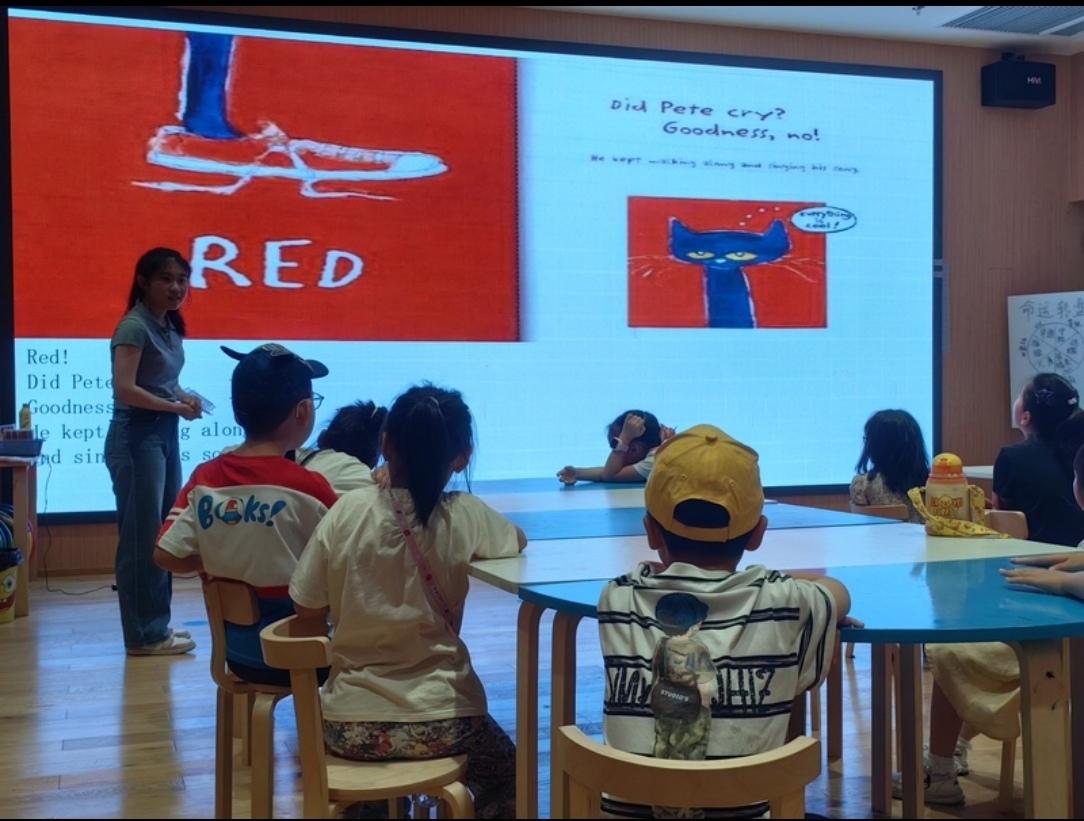

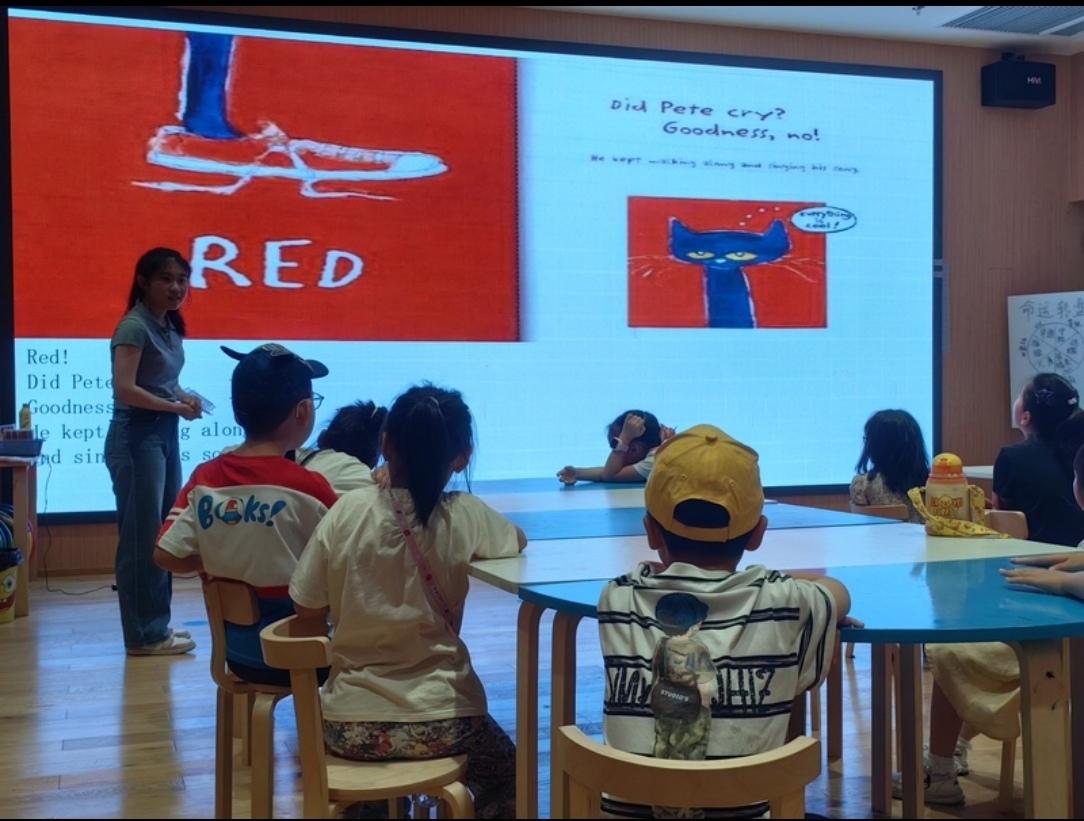

圖為實踐成員給小朋友們講授英語繪本。 朱靜怡 攝

8月2日的這場“分層互動”實踐,是紅心研磨志愿團隊在兒童英語教學路上的一次精準迭代。從按年齡細化分組到設計多感官互動,從即時應對突發狀況到沉淀可復制的教學模塊,每一步調整都緊扣孩子的真實需求。這場實踐不僅讓不同年齡段的孩子在適配的教學中收獲更多樂趣,更讓團隊深刻體會到,教育的智慧既在于前期的精心設計,更在于過程中的靈活應變,為后續志愿服務的專業化打下了堅實基礎。