7月23日至25日,西安建筑科技大學環(huán)境與市政工程學院“薪火傳歌”實踐團赴榆林地區(qū)開展暑期“三下鄉(xiāng)”實踐活動,通過參觀場館、走訪街巷、互動交流等形式,探尋陜北民歌的文化根脈與傳承路徑。

7月23日下午,實踐團抵達榆林后,首站前往陜北民歌博物館。成員們參觀了館內(nèi)的多媒體展陳和場景還原,聆聽陜北民歌傳承人現(xiàn)場演唱《家在陜北》,在互動體驗區(qū)通過耳機感受陜北老藝人演唱的民歌。離館時,《蘭花花》的旋律給成員們留下深刻印象,讓大家對陜北音樂文化有了直觀認識。

圖為實踐團成員參觀陜北民歌博物館。趙聆渲供圖

實踐團來到夫子廟步行街并參觀了陜北民俗博物館,了解陜北人的生活哲學。期間,成員們對路人進行關于陜北民歌的采訪,收集到不同群體對民歌在當下生活中印記的反饋。

晚間,實踐團游覽榆林老街時,觀察到明代“六樓騎街”商貿(mào)古道上晉商票號與民國洋行比鄰、傳統(tǒng)手藝與現(xiàn)代商業(yè)交融的景象。在鐘樓下,成員們聆聽老人唱榆林小曲、觀看手藝人編織紅柳制品,并繼續(xù)對路人進行采訪。

7月24日,實踐團前往綏德古城開展活動。成員們沿石板路登上疏屬山,體驗古城墻垛口處嵌有的二維碼,通過掃碼聆聽不同年代的《綏德謠》。在古城非遺工坊,實踐團與年輕藝人交流民歌創(chuàng)新,觀看青年歌手將電子樂融入《腳夫調(diào)》的演示。

實踐團在古城外用餐時,聆聽鄰桌老者哼唱《攬工調(diào)》。午餐后的座談會上,成員們整理上午收獲,梳理出從《趕牲靈》到《繡荷包》等陜北民歌與生活的緊密聯(lián)系。

下午2時,實踐團走進綏德革命歷史紀念館,參觀了1936年紅軍東征時的《東征歌》油印本、1947年的《送郎參軍》手稿、1949年的《東方紅》早期樂譜等展品,聽講解員介紹陜北民歌在革命年代的作用。在“紅色旋律”互動區(qū),成員們聆聽不同版本的《東方紅》。離館前,全體成員合唱《沒有共產(chǎn)黨就沒有新中國》,并在紀念館前合影。

圖為實踐團成員參觀綏德革命歷史紀念館。劉凌菲供圖

7月25日,實踐團繼續(xù)在綏德開展實踐活動。成員們首先來到陜西綏德漢畫像石館,重點參觀“樂舞百戲”畫像石,觀察其中樂師吹奏、舞者踏節(jié)的場景,以及農(nóng)夫耕作、牛羊滿坡等畫面,探尋其與陜北民歌的關聯(lián),認識到民歌對古人藝術記錄傳統(tǒng)的延續(xù)。

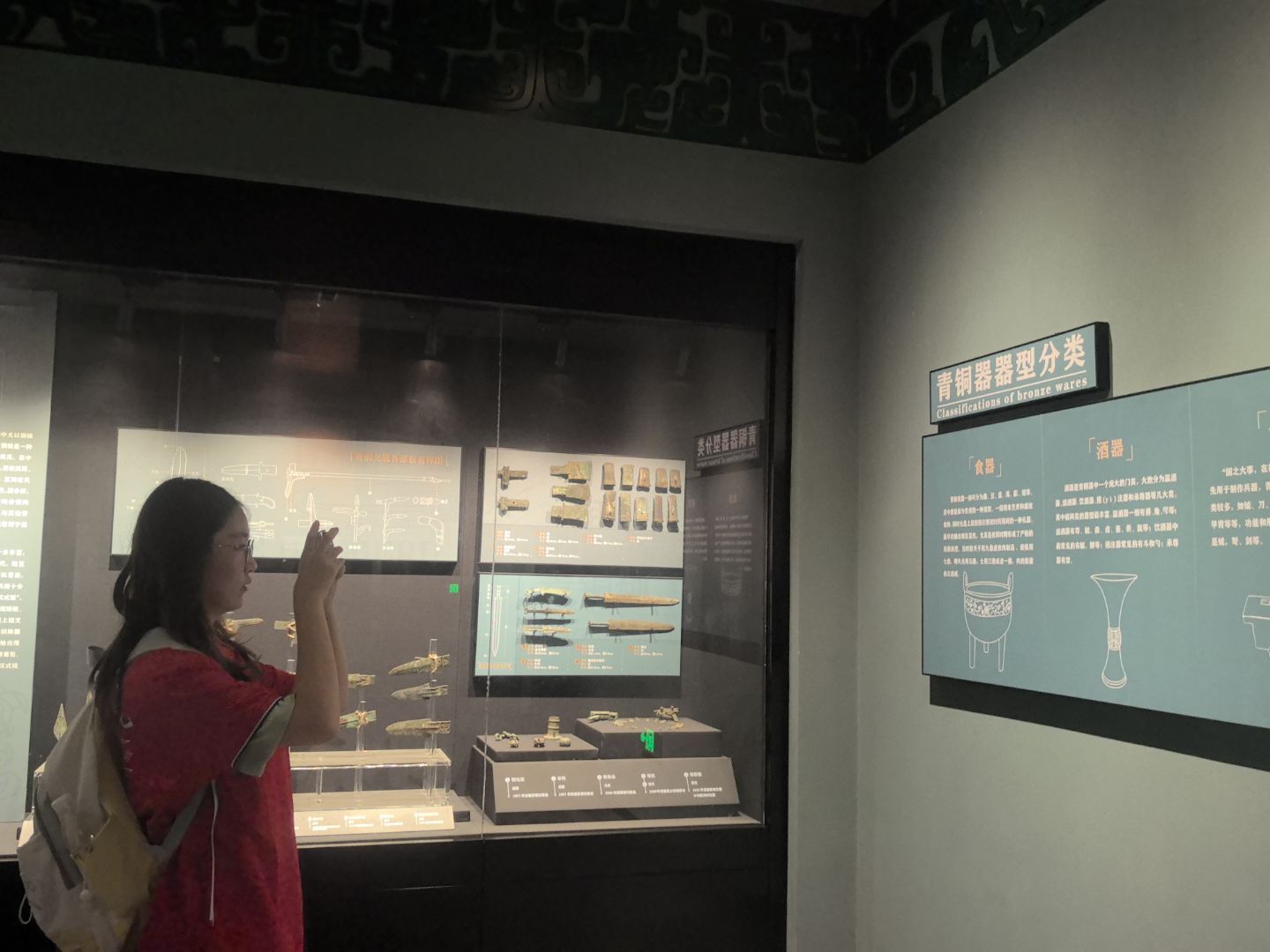

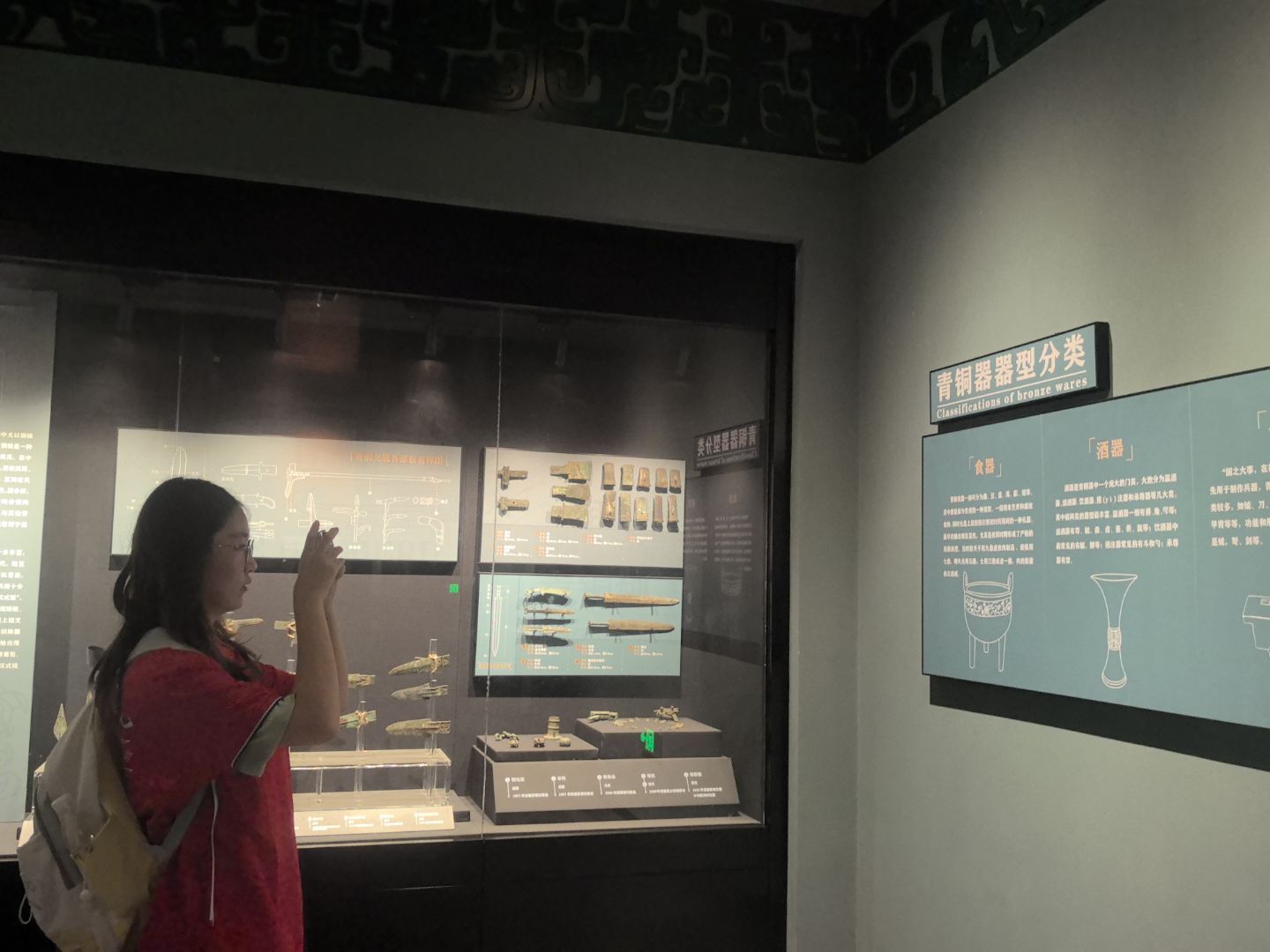

隨后,實踐團前往綏德縣博物館,關注展柜中的漢代青銅編鐘,將其音色與《山丹丹開花紅艷艷》的調(diào)門進行對照。成員們查看了明代“邊塞歌謠,代相傳唱”的石碑銘文,梳理陜北民歌從秦漢“秦風”到當代改編的傳承軌跡。

實踐團來到扶蘇墓,了解到綏德民間紀念扶蘇的歌謠及其所蘊含的價值觀,采集了幾段相關民間小調(diào),并計劃結合歷史故事制作短視頻推廣。

圖為實踐團成員參觀綏德縣博物館。趙聆渲供圖

此次榆林之行,實踐團通過三天的實地走訪,全方位、多維度地觸摸到了陜北民歌的文化肌理。成員們不僅收集到大量一手資料,包括不同版本的民歌音頻、民間藝人的創(chuàng)新案例、歷史文物與民歌的關聯(lián)線索等,還形成了一系列具體的傳承推廣思路,如制作民歌數(shù)字化檔案、結合歷史故事創(chuàng)作短視頻等。

未來,團隊將進一步整理此次實踐成果,通過校園宣講、線上推廣等方式,讓更多人了解陜北民歌背后的文化根脈,助力這一黃土高原上的藝術瑰寶在新時代持續(xù)煥發(fā)活力。