為探尋中醫藥傳承創新路徑,7月27日,山東中醫藥大學岐黃紅旅實踐團奔赴棗莊市臺兒莊賈繼光兒科診所,與當地知名老中醫深度交流,以醫工融合視角解鎖中醫傳承新“密碼”,助力傳統醫學現代化發展。

初悟脈診:以指尖傳承,錨定科技賦能起點 活動現場,實踐團成員圍站于老中醫身旁,親身體驗中醫脈診技藝。老中醫三指輕搭成員腕間,借由脈象浮沉遲數,精準解讀身體潛在訊息,將“司外揣內”的千年智慧,轉化為可感知的診療實踐。這一過程,讓成員們觸摸到中醫傳承“根脈”——感受經驗沉淀的診斷邏輯,領悟“因人而異、辨證論治”的核心靈魂,為理解“科技賦能傳承”筑牢傳統根基。

圖為老中醫為成員演示脈診。王明揚供圖

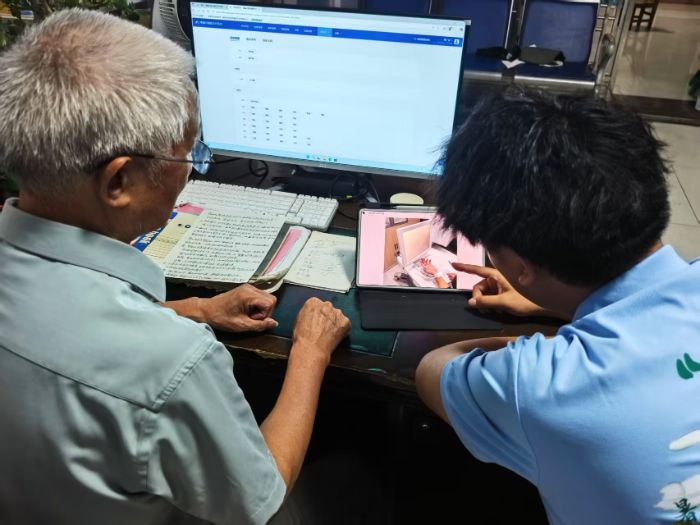

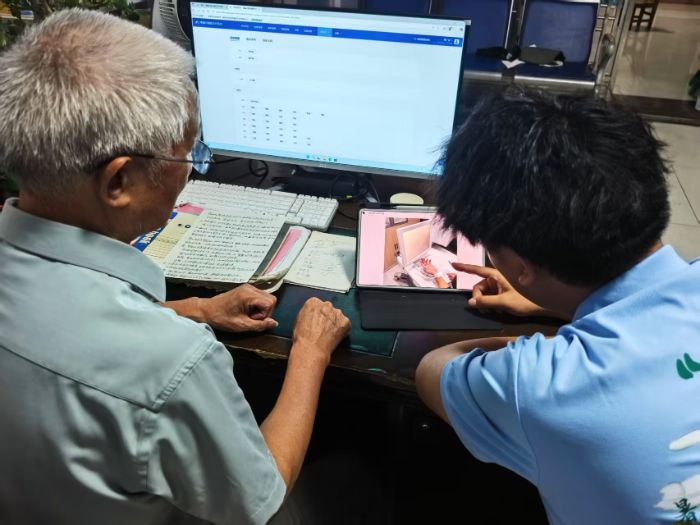

四診儀對話:讓中醫診斷,從“經驗”走向“可量化傳承” 隨后,成員向老中醫展示學校研發的四診儀。作為醫學信息工程學院科技賦能中醫的成果,該設備突破傳統,將“望聞問切”主觀體征轉化為客觀量化數據,經標準化采集減少人為誤差。老中醫操作設備時,傳統脈診經驗與數字化分析碰撞交融,既驗證“舌診、脈診”科學性,更賦予中醫診斷“標準語言”,推動其從“模糊傳承”邁向“精準傳遞”,為基層診療提供可復用工具。

圖為成員向老中醫展示四診儀。王明揚供圖

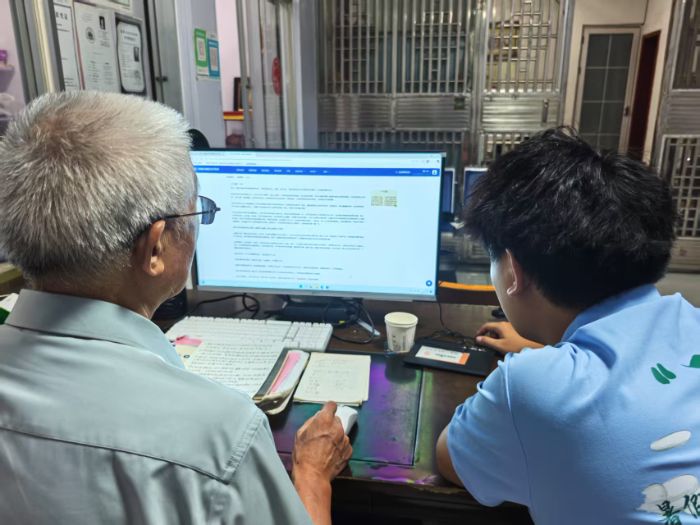

素靈AI解碼:AI“喚醒”老醫案,拓寬中醫傳承廣度 交流中,老中醫電腦里的素靈AI診斷系統引發實踐團的關注。這套融合600余名老中醫經驗、135萬份醫案數據的系統,可秒級識別病癥、定制診療方案,背后是醫學信息工程學院培育人才的“跨界力量”——以信息技術挖掘中醫古籍、醫案價值,讓傳統經驗在數字時代重煥生機。老中醫熟練運用系統的場景,展現中醫行業“破局之舉”:打破“經驗依賴”,借數據可視化、智能輔助,讓優質服務高效觸達患者,拓寬傳承與服務邊界。

圖為實踐團成員與老中醫研討中醫智能化。王明揚供圖

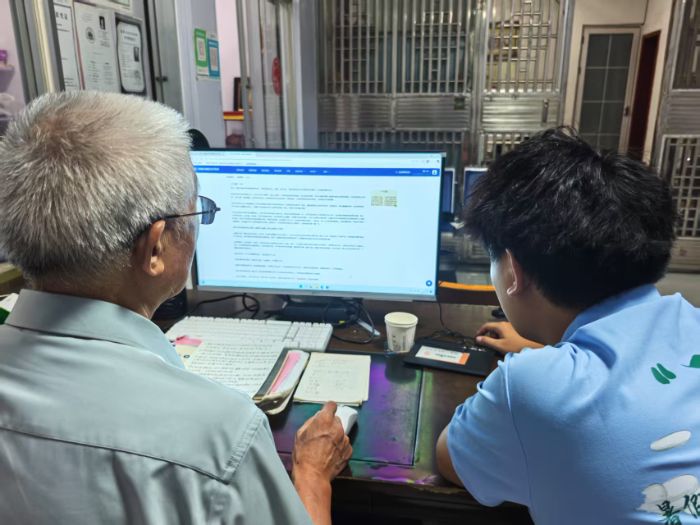

深度訪談:科技賦能,為中醫傳承架起“創新橋梁” 圍繞中醫智能化,實踐團與老中醫展開深度對話。談及四診儀,老中醫肯定其補基層經驗短板的價值,也強調復雜病癥需結合情境“綜合研判”,揭示中醫傳承“不變之核”——以人為本、辨證論治是穿越千年的根基;而智能設備應用,是“應時而變”,借科技放大經驗價值,推動廣泛傳承。

談到年輕中醫成長,“筑牢傳統功底,善用智能工具”的建議,凸顯醫工融合育人意義。醫學信息工程學院培養的復合型人才,懂古籍經典又通數字技術,能讓“辨證論治”智慧借智能系統創新傳承,使中醫傳承從“師徒相授”單一模式,邁向科技賦能的多元生態。

圖為實踐團成員與老中醫圍繞中醫智能化展開深度訪談。王明揚供圖

診室堅守:科技賦能下,中醫傳承的“守正”與“拓新” 采訪結束,老中醫回歸診療崗位,臺兒莊賈繼光兒科診所里再次響起守護健康的日常節奏。這一幕,映照中醫傳承“永恒堅守”——一代又一代中醫人以傳統為底色治病救人;而岐黃紅旅實踐團的三下鄉實踐,是“傳承創新”的青春注腳。從四診儀標準化探索,到AI系統應用、復合型人才培育,皆為讓中醫“辨證論治”精髓,在現代社會綻放更耀眼光芒,使千年岐黃之術守根脈、應時代。

圖為老中醫為患者診療。王明揚供圖

此次實踐,是醫工融合賦能中醫傳承的時代縮影。醫學信息工程學院以“科技賦能”回應傳承關切,助力中醫在堅守核心中,借“數據化、智能化、人才復合化”實現可持續發展。實踐團帶回的,是對“傳統醫學現代化傳承”的思考與擔當,他們將以青春熱忱續傳承脈絡,憑科技力量拓創新天地,讓中醫藥智慧在時代浪潮中永續傳承。