近日,華中農業大學外國語學院赴瑞士暑期社會實踐團以“阿爾卑斯山腳下的藝術脈搏”為主題,借團隊參與聯合國日內瓦總部實訓營之機,在瑞士開展了一場藝術文化交流活動。團隊以歌舞、折紙、訪談、手鏈編織、蹴鞠涂色等多元形式為載體,展現青年在跨文化交流活動中特有的熱情與創意。此次實踐活動恰逢中瑞建交75周年,實踐團成員用充滿活力的互動形式,在輕松愉快的氛圍中增進了相互了解,為兩國民間友好增添了青春活力。

折紙傳情:指尖上的龍泉劍韻

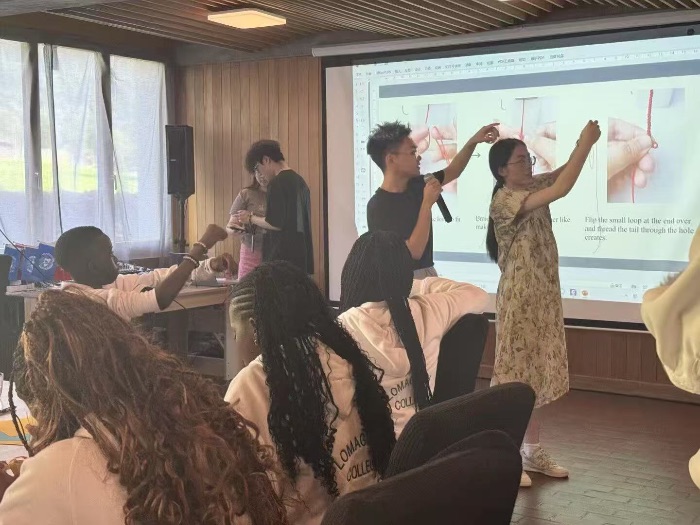

教室內,參與者們圍成圈坐在桌前,彩紙在手中折疊翻飛,實踐團以“非遺龍泉寶劍”為主題的折紙活動正在進行,隊員們首先向參與者介紹:這把紙劍的原型,是有著2600多年歷史的龍泉寶劍,它不僅是古代軍事技藝的結晶,更象征著誠信高潔,體現了中華民族的尚武精神與工匠精神。為讓參與者們更好動手實踐,團隊將復雜劍形簡化為易操作的折紙版本。成員在步驟講解過程中以當地風景作比“劍要折得挺直,才能像阿爾卑斯山一樣‘巍峨持久’。”這一隱喻其實也與中瑞兩國在歷史長河中堅守自身特色、抵御外界挑戰的精神相呼應;折紙過程中,團隊成員分散在各桌,耐心示范,用英語指導大家用紅白兩色紙張折疊,紅色是對“中國紅”的呼應,白色能更好模擬劍身的寒光。活動現場氣氛熱烈,其樂融融。

團隊成員介紹龍泉寶劍 謝嘉濤攝

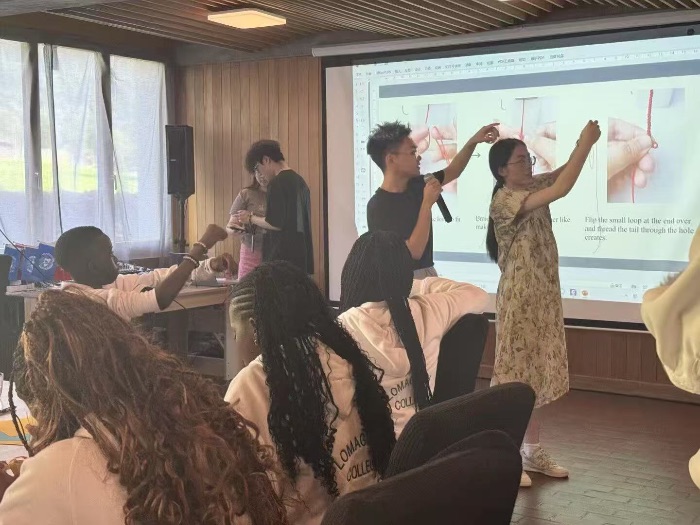

折紙活動結束后,畬族彩帶編織活動緊隨其后。隊員們先講述了這項非遺的淵源:畬族彩帶是畬族婦女代代相傳的手工藝,距今已有千年歷史。活動進行過程中,實踐團依據現場制作進度適當降低了編織難度,選擇了更好上手的“麻花辮”編法,盡可能做到讓每一位參與者都能收獲親手完成編織的成就感。彩帶有藍、綠、紅三色,談及顏色的選擇,實踐隊成員說:“藍色像日內瓦湖的粼粼波光,也是中國青花瓷的淡雅底色;綠色是阿爾卑斯山的盎然生機,也藏在江南園林的草木蔥郁里;紅色既有瑞士國旗底色的熱烈,更傳遞著中國紅的喜慶吉祥。”手鏈編織期間,團隊成員耐心示范著編織方法,“我平時也會編麻花辮,所以編手鏈于我而言很簡單!”參與者亮出編好的手鏈開心地說。

團隊成員就手鏈編織展開講解 謝嘉濤攝

運動之趣:古今對話中的體育精神 手鏈編織活動的余溫未散,竹編蹴鞠和水彩筆已在桌面上排開,“蹴鞠涂色”活動正醞釀著新的熱鬧。和前續活動環節相似,團隊成員首先介紹:蹴鞠是中國古代足球,起源戰國,興于唐宋,比現代足球早兩千多年,算是其“祖先”。而說起足球,蘇黎世FIFA總部正是現代足球的重要推動者,兩者恰如足球運動的“前世今生”。介紹完畢,參與者們紛紛拿起水彩筆,有人以FIFA標志的藍黃為主色調為蹴鞠披上彩衣,有人在團隊成員的指導下在蹴鞠上畫上中國傳統回紋,有人選擇瑞士國旗的紅白兩色進行渲染......瑞士原素與中國紋樣在球面上交融,團隊成員們穿梭期間,時而深入展開講解蹴鞠的歷史典故,時而一起聊起FIFA推動足球全球化的故事,教室內互動熱烈,“足球不只是運動,更是一種世界通用語言。”實踐團成員如是說。

團隊隊員準備的竹制蹴鞠 武藝涵攝

歌舞之韻:身體律動里的心靈共鳴 手工時間結束后,《月光下的鳳尾竹》旋律悠揚,傣族舞教學環節緊湊展開,實踐團成員身著傣族服飾首先進行了舞蹈的表演,接著將簡化的動作一一示范,參與者們都興致勃勃地模仿舞蹈姿勢,盡管動作略顯生疏,但每個人都積極參與、切身體驗。最后,實踐團成員發揮作為外院學子的優勢,發起中英法三語版的《友誼地久天長》合唱活動。中文、英文、法文三國語言此時同唱響在一間教室,旋律傳遞著欣欣向榮的和諧。“語言雖有界,歌聲卻無界。”團隊成員們特意選擇這首在中瑞兩國都廣為人知的曲目,用多語言演繹的方式,不僅呼應了瑞士多語文化的包容特質,也特別展現了中國青年對跨文化溝通的誠意。

團隊成員進行傣族舞教學 郁賀攝

對話之聲:聲音交織里的民心相通 除了舉行文化活動外,實踐團還設計了“萬花筒聲波日記”系列訪談,以“橋”、“青年”等為關鍵詞,收集不同文化背景者的真實表達。實踐團成員在當地展開采訪,其中與歐盟委員LaszloAndor的交流最為印象深刻。采訪過程中,歐盟委員LaszloAndor針對實踐團成員提出的當今復雜多變的國際環境下如何更好進行文化交流的問題指出:“盡早理解對話很重要,應促進學生交流交換。學生雖無決策權,但更能助于促進了解,其文化和政治活動對解決性別及部分公共問題影響重大。”這場交流,不僅開拓了視野,更引發深思:作為大學生,應如何為傳遞中華文化、推動跨文化交流貢獻自己的一份力。

團隊成員對歐盟委員進行訪談 賴愷銘攝

活動結束后,實踐團隊長表示:“以我們目前掌握的知識,或許無法像專家學者那樣深入解讀文化,但也可以用青年人的方式進行文化的傳播,比如舞蹈動作的教學,畬族手鏈的編制,蹴鞠的涂色,面對面的訪談……這些形式能讓不同文化背景的參與者在親手操作中真正體會到文化交融的樂趣。讓中國傳統文化變得可感知、可參與、可分享,只有讓文化活起來,才能真正火起來。”