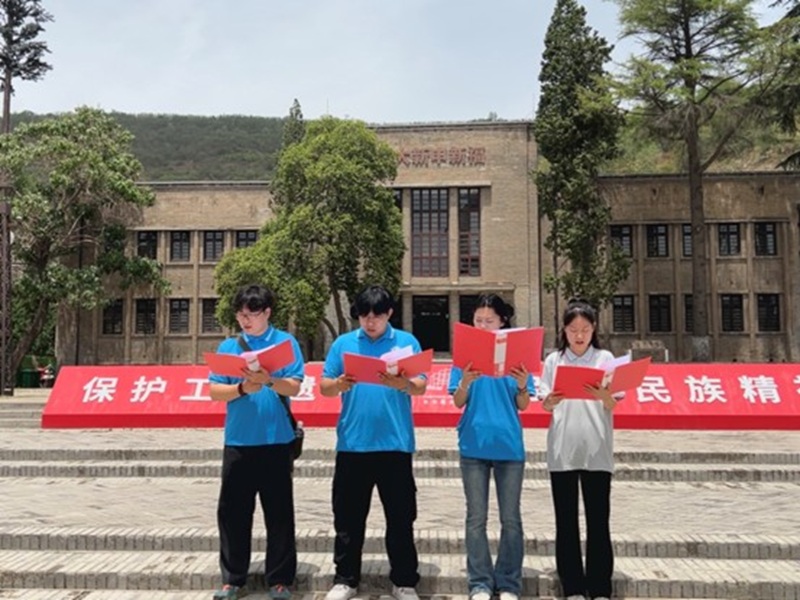

七月流火,暑氣蒸騰,我們 “尋跡工業抗戰 淬煉時代匠心” 暑期社會實踐隊踏上了寶雞長樂塬的黃土地。腳下的這片黃土,曾見證民族工業在烽火中不屈的抗爭;眼前的抗戰工業遺址,恰似一部厚重的史書,靜待我們翻開那些關于堅守與奮斗的篇章。作為青年學子,此行不僅是尋訪歷史足跡,更想探尋這片土地承載的工業精神,讓它在與當代青年的對話中煥發新的光彩。

抗戰時期,山河破碎之際,民族工業正遭遇滅頂之災。日本侵華戰爭的炮火無情摧毀著沿海沿江的工業設施,榮氏家族在長三角的工廠亦未能幸免,廠房設備千瘡百孔。受淞滬會戰影響,上海 2000 多家工業企業中,僅 164 家成功遷出,其余皆被日軍破壞或掠奪,國民經濟瀕臨癱瘓。

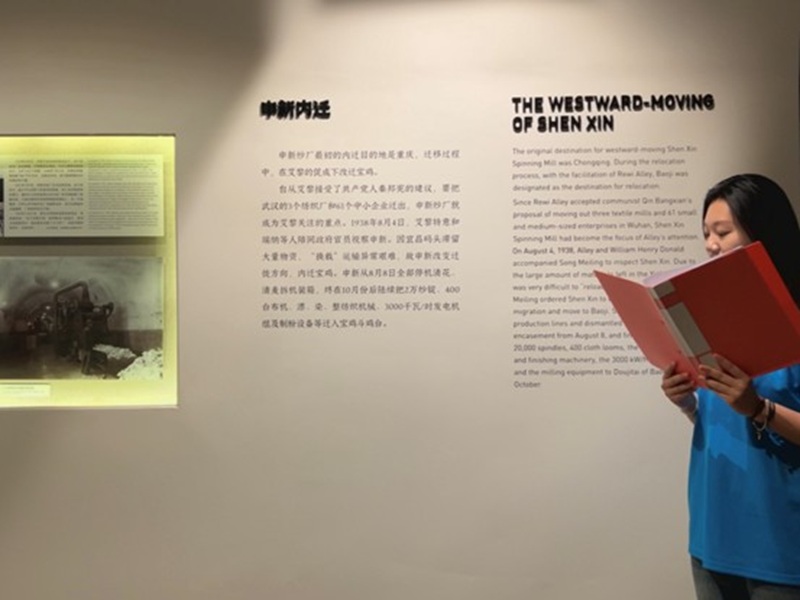

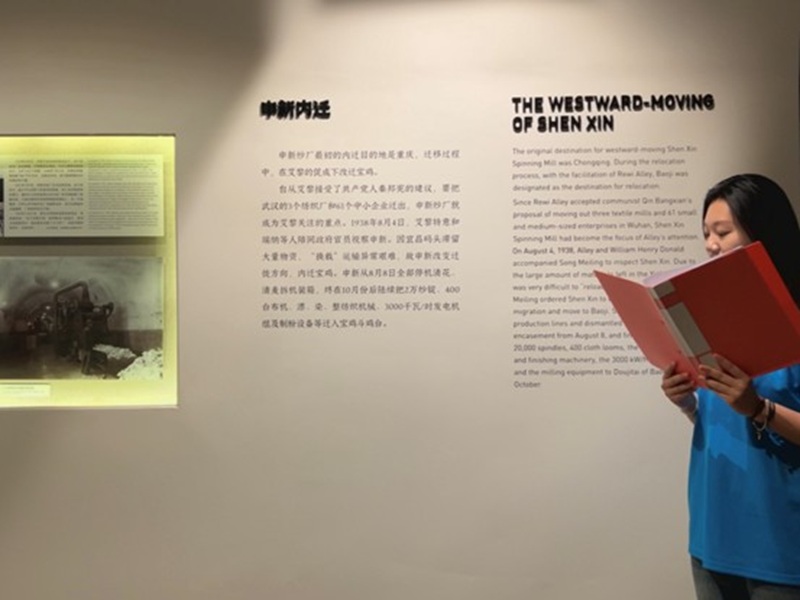

為保存民族工業火種,1938 年武漢會戰前期,在國際友人路易・艾黎的推動下,64 家企業毅然踏上內遷之路,其中 21 家落戶重慶,15 家扎根寶雞 —— 這便是彪炳史冊的 “遷廠運動”。申新紗廠在榮德生女婿李國偉的主持下,工人們冒著敵機轟炸的槍林彈雨,將 3 萬枚紗錠、400 臺織布機等設備拆解分裝,日夜兼程運往寶雞。運輸途中,長江水路遭敵機狂轟濫炸,陸路翻越秦嶺時騾馬累死無數,工人們便肩扛手抬,在泥濘與硝煙中硬生生踏出一條生路,最終將設備成功運抵,為抗戰保住了珍貴的工業血脈。

抵達寶雞后,內遷企業面臨的困難遠超想象。物資奇缺成了最大難關:沒有進口棉花,工人們就潛心鉆研本地粗絨棉的纖維特性,反復試驗改良紡紗工藝;柴油耗盡,大家便群策群力發明 “馬拉應急傳動裝置”,讓細紗機維持 30% 的產能,在絕境中守住了生產的希望。

修建窯洞工廠時,挑戰更是接踵而至。寶雞本地磚料緊缺,廠方只得從咸陽、西安采購,再沿鐵路輾轉運至斗雞臺;沒有水泥,就用石灰與黃沙拌和成砂漿,而石灰還得從數百公里外的耀縣拉運。但工人們從未退縮,經過一年多的日夜奮戰,1941 年 2 月,窯洞工廠終于落成。這座由 24 孔窯洞組成的 “地下工廠”,總長達 1.75 公里,內部縱橫交錯,既巧妙抵御了敵機轟炸,又形成了堅固實用的生產空間,成為烽火中民族工業的 “避風港”。

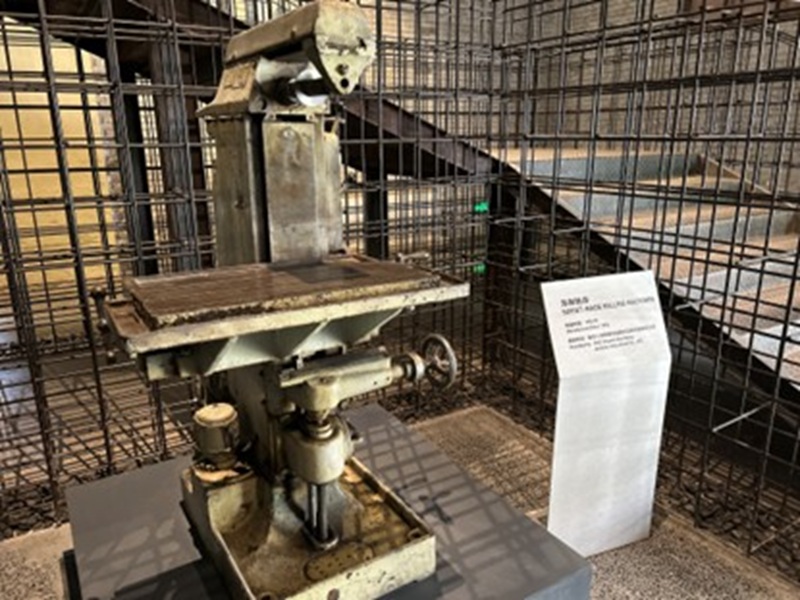

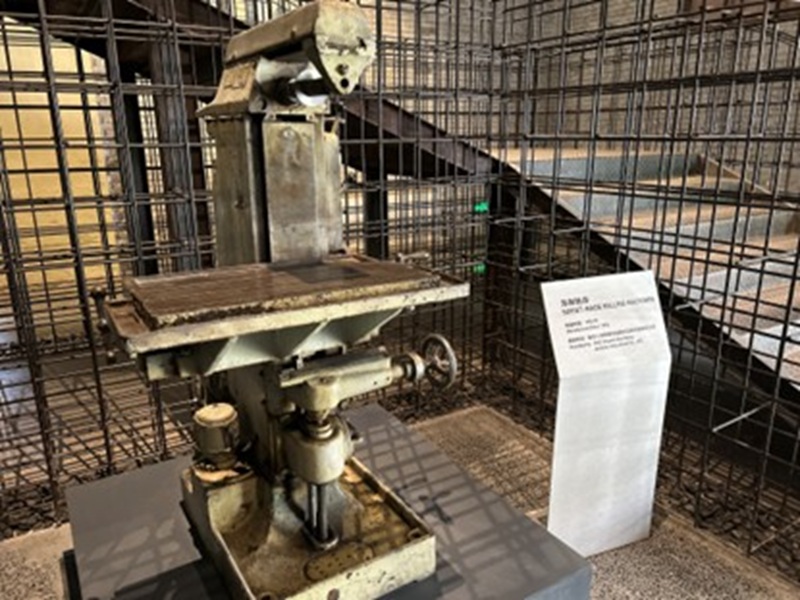

離開長樂塬時,夕陽為窯洞工廠鍍上一層金邊,我們的 “三下鄉” 實踐也漸近尾聲。親手觸摸過窯洞的夯土,聆聽過老工人后代的深情講述,我們才真正讀懂:這里的每一寸土地都浸透著 “躲避戰亂、被迫內遷” 的血淚與艱辛,每一臺舊設備都鐫刻著 “自力更生、艱苦奮斗” 的精神密碼。

作為新時代青年,我們不僅要把這段歷史講給更多人聽,更要讓這份工業精神融入青春奮斗,在強國建設的征程中續寫屬于我們這代人的篇章。