(通訊員 李宛玲 陳海東 林欣語 蔡沙沙 陳文楠)

為了解韶關(guān)地區(qū)的非遺項(xiàng)目,探索非遺項(xiàng)目與紅色文化的創(chuàng)新融合發(fā)展,韶關(guān)學(xué)院瑤光繡影非遺傳承實(shí)踐團(tuán)在暑期前往韶關(guān)學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、仁化縣石塘堆花米酒工作坊和乳源縣世界過山瑤博物館等多地,參觀非遺項(xiàng)目基地并親手體驗(yàn)非遺項(xiàng)目,探索韶關(guān)非遺與紅色文化融合發(fā)展的新路徑。

在此次活動中,實(shí)踐團(tuán)有幸體驗(yàn)了紅豆飾品的制作,成員們在初次嘗試制作紅豆發(fā)簪的過程中也是深有感悟。紅豆飾品大多精致小巧,難的就是精雕細(xì)琢。無論是彩線的纏繞,還是珠子的穿聯(lián),都需要極大的眼力,同時也考驗(yàn)專注力和耐力。

圖為實(shí)踐團(tuán)成員請教丹霞紅豆非遺傳承人如何制作紅豆飾品。李宛玲 供圖

圖為外營草席非遺傳承人給實(shí)踐團(tuán)講解草席的制作步驟和工具的使用方法。陳文楠 供圖

在活動中實(shí)踐團(tuán)發(fā)現(xiàn)了一項(xiàng)非遺項(xiàng)目的體驗(yàn)者很少,實(shí)踐團(tuán)上前觀察體驗(yàn),發(fā)現(xiàn)外營草席的制作過程十分枯燥,而且成品在審美上也很難吸引年輕人注意,因此很少有人來體驗(yàn)了解。在與非遺傳承人的交談中實(shí)踐團(tuán)了解到,外營草席的傳承目前十分困難,除了材料的稀少、純手工工藝制作周期長、產(chǎn)量低等原因外,在傳承人居住的始興縣八一村里,只有兩戶人家在堅(jiān)持做外營草席,而且大多數(shù)生意都來自傳承人所在村里的親戚朋友的支持,可見傳播力度和范圍十分小。當(dāng)前市面上有大量機(jī)器制作的草席價格便宜,導(dǎo)致人工制作的外營草席雖然質(zhì)量好,但是價格高沒有市場競爭力,無法維持生計(jì),也給外營草席的非遺傳承帶來很大阻力。

本次非遺校園體驗(yàn)活動讓實(shí)踐團(tuán)的各位成員們深受觸動。雖然近年來,韶關(guān)市在政策支持下致力于非遺文化的傳承與創(chuàng)新工作,但部分非遺的相關(guān)資料和文創(chuàng)產(chǎn)品仍然十分貧瘠,許多非遺在其傳承過程中可能由于傳承與創(chuàng)新方式的缺乏而被時代遺忘。大家意識到非遺的發(fā)展和傳承人的發(fā)展息息相關(guān),探尋非遺創(chuàng)新發(fā)展道路,要從解決非遺傳承人的發(fā)展困境展開研究。

圖為實(shí)踐團(tuán)成員在石塘堆花米酒工作坊合影。陳海東 林欣語 供圖

在韶關(guān)市仁化縣玉粟酒坊,實(shí)踐團(tuán)成員參觀并體驗(yàn)了石塘堆花米酒的制作過程。在參觀體驗(yàn)的過程中,實(shí)踐團(tuán)成員注意到,工作坊里參與制作米酒的人員并不多,且工作坊里的工作人員都是來自一個家庭的家庭成員。帶著疑問,實(shí)踐團(tuán)采訪了工作坊的省級非遺傳承人李玉粟之后了解到,原來石塘堆花米酒的生產(chǎn)經(jīng)營以家庭小作坊方式為主,而且非遺技藝的延續(xù)主要依靠父輩間的傳承。傳承觀念的保守,使得非遺傳承人的規(guī)模難以擴(kuò)大,石塘堆花米酒非遺技藝的傳承面臨著困難。雖然通過地標(biāo)保護(hù)和文化活動的推廣,石塘堆花米酒的市場知名度和需求大幅上升,但是石塘堆花米酒的傳承仍然需要一代代傳承人的延續(xù)發(fā)展,非遺傳承人的培養(yǎng)依舊是非遺傳承的關(guān)鍵所在。

隨后,實(shí)踐團(tuán)成員又前往考察乳源縣瑤族刺繡非遺工作站。工作站內(nèi)包括文化展示區(qū)和文創(chuàng)產(chǎn)品區(qū),其中文創(chuàng)產(chǎn)品區(qū)內(nèi)瑤藥錘、藥浴包等產(chǎn)品,將瑤族刺繡與瑤藥融合創(chuàng)新發(fā)展,給予了實(shí)踐團(tuán)成員關(guān)于非遺傳承創(chuàng)新發(fā)展的新思路。瑤醫(yī)瑤藥的傳統(tǒng)文化與瑤繡非遺的融合發(fā)展,同時宣傳了瑤族的醫(yī)藥文化和非遺,有助于吸引更多不同群體關(guān)注瑤繡等非遺,擴(kuò)大群眾基礎(chǔ)。根據(jù)這個思路,實(shí)踐團(tuán)成員以推動非遺與紅色文化融合發(fā)展為主要思路,探索和尋找非遺與紅色文化之間的聯(lián)系,努力推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的創(chuàng)新發(fā)展。

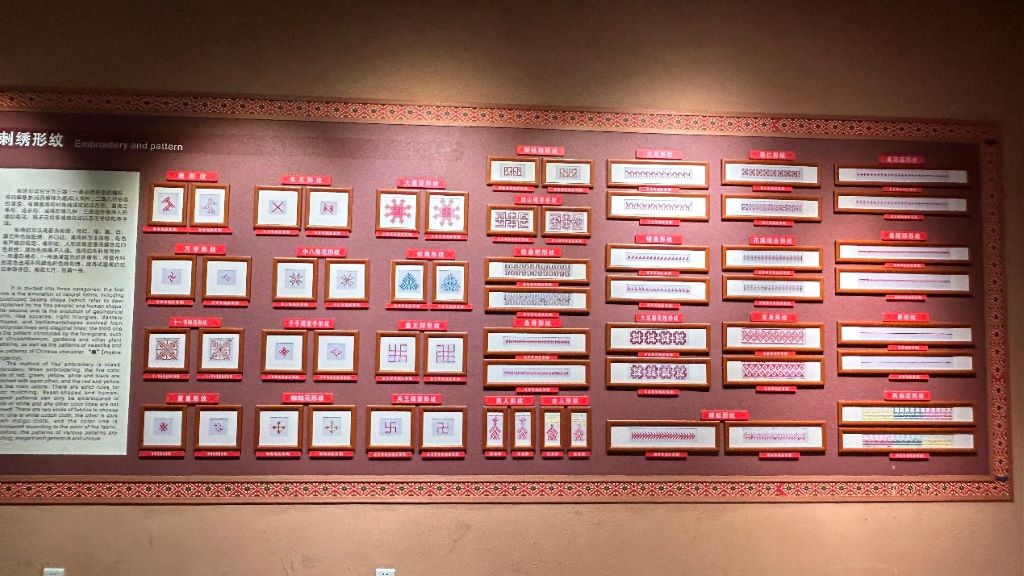

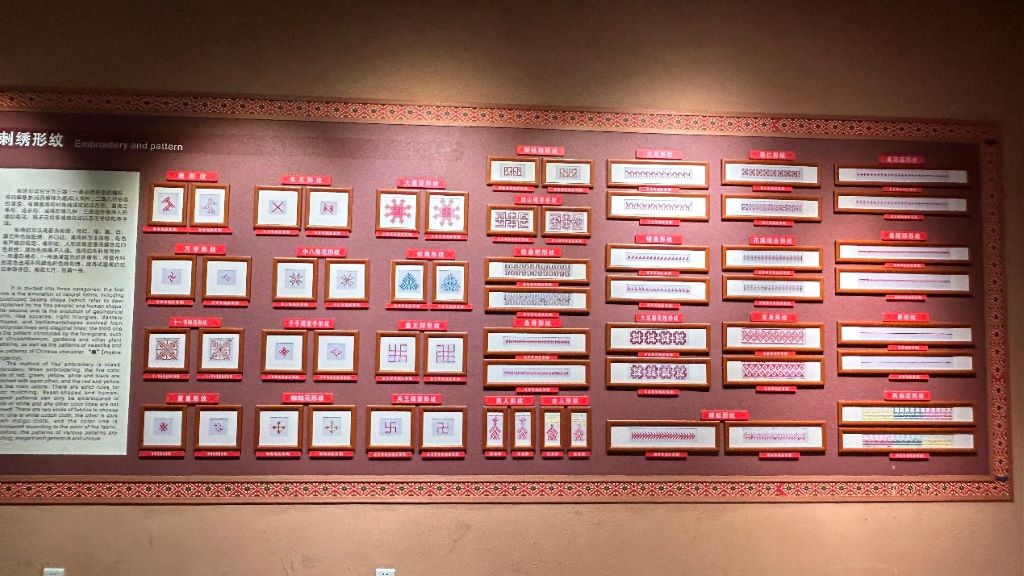

圖為世界過山瑤博物館瑤繡圖案展示。林欣語 蔡沙沙 供圖

走進(jìn)廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣世界過山瑤博物館,實(shí)踐團(tuán)成員們在講解員的介紹下,深入了解了瑤族的文化特色、發(fā)展歷史、瑤繡圖案及寓意,一步步感受著瑤族刺繡背后的故事及魅力所在。在參觀過程中,實(shí)踐團(tuán)深入了解了瑤繡的工藝特點(diǎn),瑤繡采用反面刺繡,同時經(jīng)常采用山水、花鳥動物等圖案,來表達(dá)瑤族人民對大自然的敬畏和親近。其中龍、鳳、虎、蛇等形象則表達(dá)力量、智慧和吉祥的寓意。從工藝到呈現(xiàn)的形式,瑤繡都蘊(yùn)含著先輩的智慧和力量。瑤族刺繡作為非遺,不僅是瑤繡技藝的載體,更是瑤族文化傳承的載體。瑤族作為一個沒有文字傳承的民族,卻用“瑤繡”承載了瑤族人民的歷史記憶和文化基因,每一件瑤繡作品都是一份珍貴的文化遺產(chǎn),寄托著無數(shù)瑤族人民的情感,紅色革命時期的瑤繡作品更是展現(xiàn)著瑤族人民和中華兒女艱苦奮斗、奉獻(xiàn)自我的精神品質(zhì)與家國情懷。

非遺作為精神文明的載體,所承載的情感必定受到時代背景的影響,此次實(shí)踐體驗(yàn)也引發(fā)了實(shí)踐團(tuán)成員的思考。中國是一個多民族國家,而非遺集中體現(xiàn)了中華民族的文化精髓,其重要性不言而喻。而中國人自小在紅色教育中長大,深受歷史的浸染,紅色文化所帶來的歸屬感、愛國情永遠(yuǎn)不會被時間所磨滅。由此,推動紅色文化與非遺融合發(fā)展,使非遺的文創(chuàng)產(chǎn)品在表現(xiàn)形式上融入紅色元素或者紅色故事,既能傳播紅色文化,也能推動非遺的宣傳與發(fā)展。