2025年7月25日,淮北師范大學“深耕八皖沃土,云聚紅跡鑄新篇”點亮八皖實踐團第一組成員劉錦怡,前往安徽省淮北市濉溪縣臨渙鎮淮海戰役總前委舊址,用相機和手機記錄紅色文物,為革命歷史留存數字記憶。作為該團隊260余名成員中的一員,她通過拍攝影像資料、實地考察等方式,為紅色文物數字化保護積累素材,助力紅色文物“云上永生”。

在總前委舊址展廳內,劉錦怡手持相機,仔細調整拍攝參數,為每一件件革命文物拍攝高清影像。她首先將鏡頭對準支前文物。“這輛獨輪車的車轅上有明顯的磨損,”舊址講解人員王女士指著木質部件向參觀者介紹,“這些痕跡見證了當年群眾支援前線和軍民團結的歷史。”旁邊的太平車鐵制輪軸銹跡斑駁的細節也被她的鏡頭仔細記錄著。

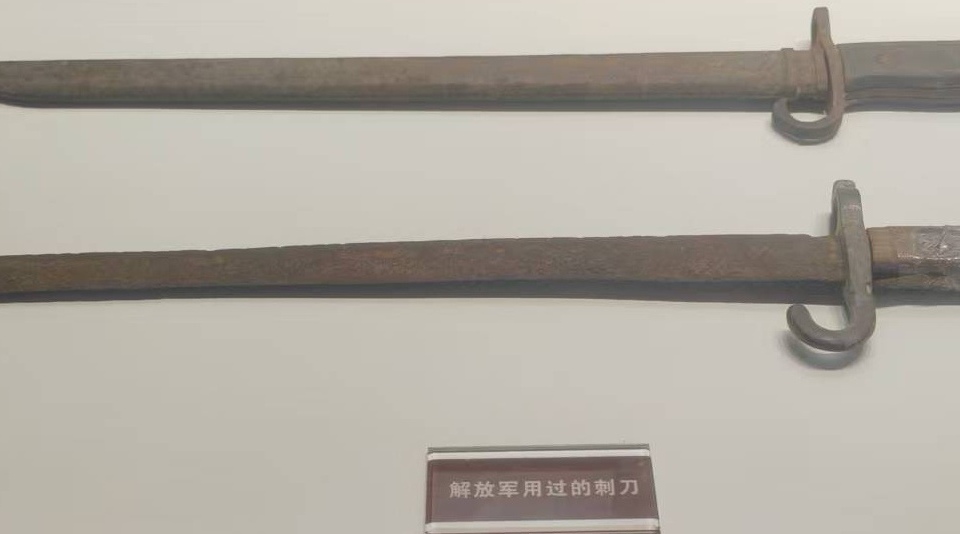

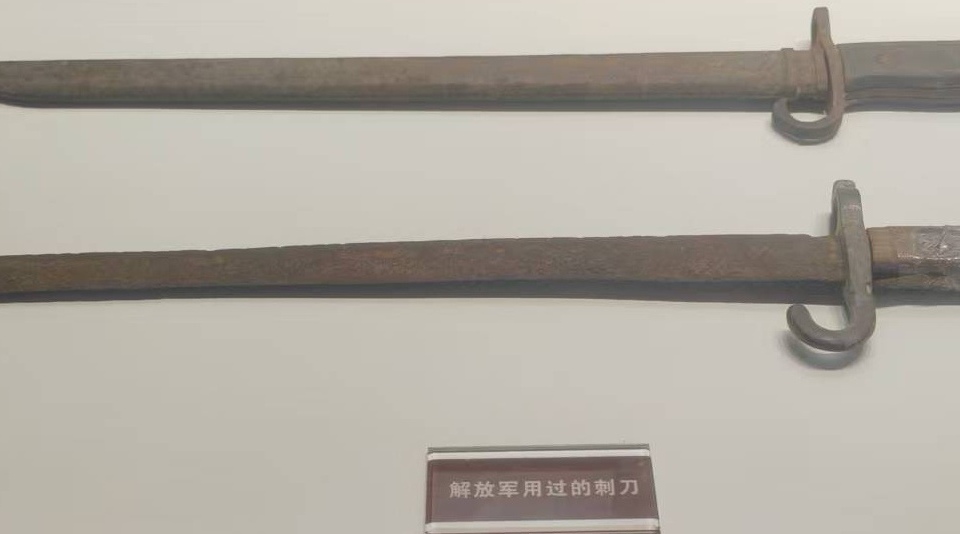

在拍攝軍事裝備時遇到技術挑戰。“軍號和刺刀的氧化痕跡很難拍清楚,”劉錦怡調整多次參數才捕捉到銅質表面的特殊紋理。手搖電話機撥盤上的數字已模糊不清,但使用痕跡依然清晰可見。“這些實物比教科書更有說服力。”一位參觀的小男孩對母親低聲說。

在拍攝過程中,一位老人引起了劉錦怡的注意。老人駐足凝視戰役展板,還不時與同行好友低聲討論。“這場戰役打的不容易啊……”他的話語中透著對戰役的深刻理解。經過交談得知,老人是當地退休教師,對淮海戰役有著深入研究。“年輕人來做這個工作很有意義,”老人對實踐團的工作表示贊賞,“把歷史用新技術保存下來,才能讓后代永遠銘記。”

在英烈紀念區,劉錦怡格外認真地拍攝每張照片。“這位烈士的軍裝領章保存得很完整,”她邊拍攝邊記錄,“這些細節都將錄入我們的小程序,讓后人更全面地了解英雄形象。”團隊開發的“革命烈士人物信息展示小程序”模塊,正是要通過這樣的細節還原歷史。

“我們不是簡單拍照,而是在建立完整的數字檔案,”劉錦怡向舊址工作人員解釋實踐目的。工作人員李主任對此深表認同:“很多文物會隨時間老化,數字化保存是必然趨勢。你們團隊開發的小程序,能讓文物‘活’起來。”

據團隊負責人介紹,“點亮八皖”實踐團已連續6年在安徽開展紅色實踐活動,累計調研135家紅色基地。2025年暑期,260余名團隊成員分赴安徽省16個市,對各地紅色紀念館、舊址進行系統調研。團隊依托淮北師范大學計算機學院技術優勢,將采集的影像和文字資料用于“云皖紅色文化學習平臺”小程序開發和新增的“革命烈士人物信息展示小程序”模塊中。

“每個文物細節背后都有一個故事,”劉錦怡在整理拍攝素材時說,“我們要做的就是把這些故事用新技術講給更多人聽。”這些素材將與其他隊員采集的資料一起,結合VR/AR技術還原歷史場景、小程序開發等技術手段并經過專業處理后納入團隊紅色資源數據庫。

淮北師范大學”點亮八皖”實踐團通過技術創新傳承紅色基因,用青年學子的專業特長為紅色文物保護注入新活力。這種“數字+紅色”的實踐模式,既保留了歷史記憶,又創新了傳播方式,為紅色文化傳承探索出新路徑。

作者:劉錦怡