浙江水利水電學院2024年暑期大學生中華文化傳承實踐團赴廣東潮汕“文脈薪傳”實踐隊

2025年6月26日本次活動是錢塘區水利水電學院暑期大學生中華文化傳承實踐活動在前期的活動策劃和時間安排上我們團隊進行了溝通,最終選定在揭陽。

揭陽學宮門口

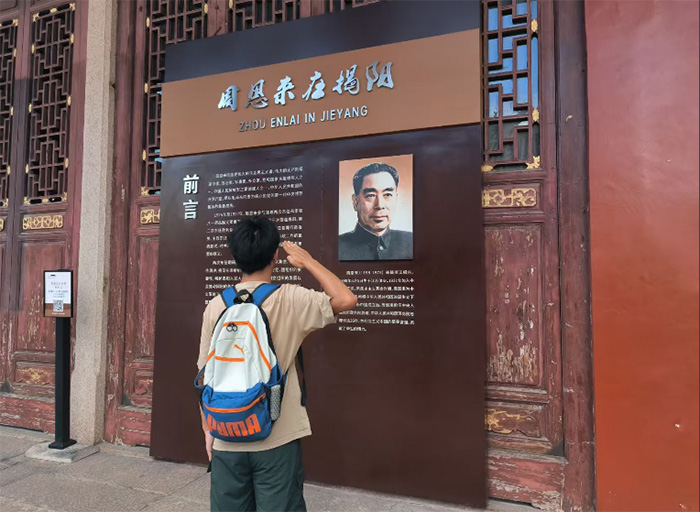

第一站我們把目的地鎖定在廣東揭陽一座被朱熹稱為“海濱鄒魯”的古城,而活動的核心坐標,正是始建于南宋、全國規模僅次于曲阜的揭陽學宮位于揭陽市榕城區。880多年前,首任知縣孫乙在此“建學立廟”,讓揭陽成為嶺南書聲最早的起點之一。大成殿高懸的“萬世師表”匾額,歷經風雨仍在講述“尊師重道”的亙古話題,在欞星門外泮池的漣漪,倒映過無數學子“魚躍龍門”的愿望。隨著我們腳步的深入,我們看到了“周恩來同志革命活動舊址”。1925-1927年,周恩來三次踏進這座“海濱鄒魯”,把崇圣祠變成了潮汕革命的“前線指揮所”今天的學宮,一邊是明清古建的飛桷凌空,一邊是5G+AR復原的”周恩來行軍路線”,學生在數字沙盤里推演戰役,也在鄉村振興方案中為揭陽古城設計文旅IP。歷史與現實在同一片紅墻黃瓦間完成對話,紅色文化因而擁有了可持續的未來,把紅色基因轉化為“強國復興有我”的行動坐標。學宮讓我們學會“向過去要答案”,城隍讓我們學會“在當下找歸屬”,條中山路,一頭是”為往圣繼絕學”,一頭是”為萬世開太平”;-張紅紙牌,一面寫“家人平安”,一面寫“強國復興有我”。當歷史與現實在同一條街道上握手,我們這群大學生便成了握手的那只手把朱熹的“問學”、周恩來的“救亡”、阿婆的“祈福”統統接過來,再把它翻譯成短視頻、AR游戲、鄉村振興方案…讓傳統文化不再是展柜里的標本,而是年輕人手機里的熱榜、腳下的熱土、心里的熱血。

周恩來在揭陽

第二站我們團隊去了揭陽城隍廟,穿過儀門,兩側碑廊立滿明清功德碑。再往里走兩補,正殿前的香爐插滿高香,青煙筆直上升,又被天井口的風打散。先排隊:廟祝拿毛筆在我們額頭上點個小紅點,說是“入門先安心”抬頭看屋頂的“雙龍戲珠”太花哨,大家輪流舉手機拍,還數了數龍身上到底有多少片”魚鱗”。我們大致丈量了一下大殿的長寬,感覺應該比一個籃球場短一點。接著我們每位都寫了心愿,一人花十塊錢寫了張紅色小木牌,掛在許愿墻上。有人寫“期末不掛科”,有人寫”家人平安”,之后我們也跟著本地阿婆學上香--先鞠躬,再雙手合十,心里默念三秒,最后把香插穩。我們經過此次理解了城隍廟所承載的“儒一道一俗”三重文化結構,大致清楚了潮汕民間信仰與中華禮制文化的互動脈絡。當我們學著阿婆鞠躬、上香、插香、合掌的那一刻,禮制、信仰與生活愿望完成了無縫對接-傳統沒有被供奉,而是被“用“在當下。丈量大殿時,我們發現它不及球場大,卻裝得下整個潮汕的敬畏與歡喜;掛完心愿木牌,我們用手機掃二維碼,把個人祝福同步到“云端城隍“小程序--古老信仰第一次擁有了“數字孿生”。

揭陽城隍廟

在往返的途中,我們也會看見當地許多的祠堂寺廟,有打鼓舞獅的,也有唱戲曲的,讓我們對于當地如此濃厚的傳統文化氛圍大為震驚和吸引。

當地舞獅

隨處可見小廟堂

濃厚的文化氛圍

參觀后,我們更加的對中國潮汕揭陽的傳統文化充滿興趣以及傳承下來的意義有了更深刻的理解。學宮讓我們學會“向過去要答案”,城隍讓我們學會“在當下找歸屬”一條中山路,一頭是”為往圣繼絕學”,一頭是”為萬世開太平”;-張紅紙牌,一面寫“家人平安”,一面寫“強國復興有我”。當歷史與現實在同一條街道上握手,我們這群大學生便成了握手的那只手把朱熹的“問學”、周恩來的“救亡”、阿婆的“祈福”統統接過來,再把它翻譯成短視頻、AR游戲、鄉村振興方案…讓傳統文化不再是展柜里的標本,而是年輕人手機里的熱榜、腳下的熱土、心里的熱血。