7月7日晨,拾遺楚韻·啟為創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)來(lái)到了位于秭歸的屈原祠為了探尋屈原千古所流傳下來(lái)的深厚文化。

在秭歸縣鳳凰山的青山綠水間,屈原祠依山而建,與對(duì)岸的三峽大壩遙遙相望,成為承載千年文脈的精神地標(biāo)。走進(jìn)屈原祠的大門,映入眼簾的便是非遺傳承峽江木雕,峽江木雕是長(zhǎng)江三峽流域傳統(tǒng)民間雕刻藝術(shù)的精髓,承載著巴楚文化交融的印記與峽江兒女的生活智慧。

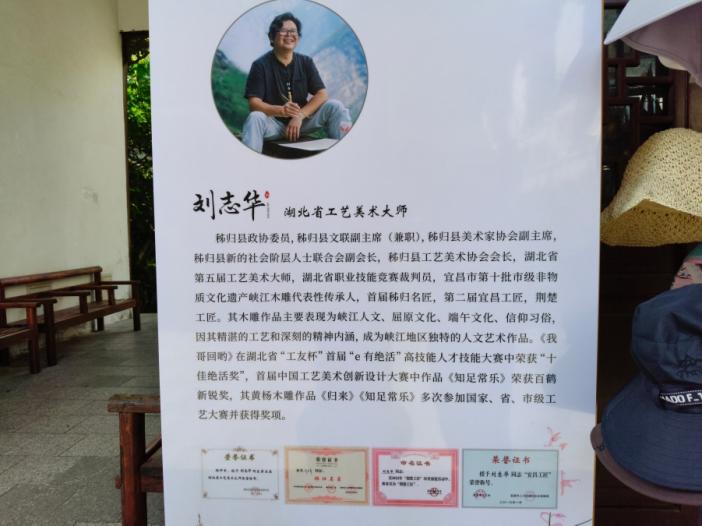

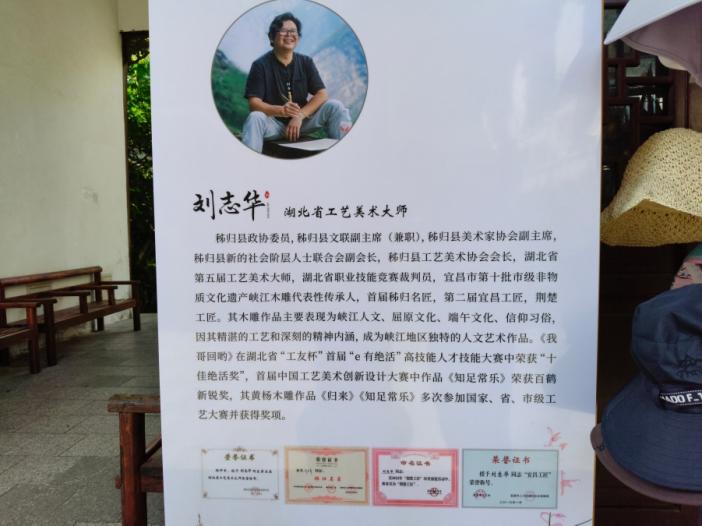

我們拜訪了峽江木雕的非遺傳承人劉志華老師,并從他這里了解到了非常多的峽江木雕文化底蘊(yùn),峽江木雕是地域文化交融的載體,它通過(guò)對(duì)各種技法的長(zhǎng)處進(jìn)行學(xué)習(xí),充分發(fā)揮出了楚地與巴地的文化所長(zhǎng)之處,是文化交融的活化石。除此之外,它還是巴楚人民生活和精神的雙重寄托,是峽江地域旺盛生命力的象征。

劉志華老師作為傳承人,可謂是奉獻(xiàn)了自己的寶貴人生,每個(gè)人的人生都只有一次,老師義無(wú)反顧的投身于峽江木雕的傳承之中,無(wú)疑是值得我們敬佩的。2老師給我們講解了峽江木雕的來(lái)源與傳承中所遇到的困難,并分享了自己對(duì)于未來(lái)發(fā)展的看法,他對(duì)我們說(shuō),峽江木雕就是將生活理想與精神信仰刻入木雕之中,將木雕作為我們生命的延申。

當(dāng)然,峽江木雕的發(fā)展注定離不開(kāi)屈原祠的發(fā)展,他們應(yīng)該是榮辱與共的,步入祠內(nèi),四柱三樓式山門莊嚴(yán)肅穆,郭沫若手書的“屈原祠”匾額熠熠生輝,屋脊上的鰲魚、卷龍裝飾栩栩如生。穿過(guò)山門,屈原銅像矗立院中,詩(shī)人衣袂飄飄,眼神中飽含憂國(guó)憂民的赤誠(chéng),盡顯《史記》中“形容枯槁而志不屈”的形象。東西碑廊內(nèi),屈原的《離騷》《九歌》等傳世佳作與歷代文人題詠的墨跡相映成趣,墨香中流淌著跨越千年的共鳴。

布入祠內(nèi),屈子風(fēng)范,逸響千秋八個(gè)字字字千鈞,傳頌屈子風(fēng)范,千年不敗美德。如今,屈原祠不僅是國(guó)家級(jí)文保單位,更成為傳承愛(ài)國(guó)精神的課堂。在這里,每一塊磚瓦都訴說(shuō)著“雖九死其猶未悔”的赤誠(chéng),每一縷文脈都延續(xù)著中華民族的精神基因,就讓詩(shī)祖的忠魂與這峽江山水一同不朽。屈原祠不僅僅是一座建筑在那存在著,更是一種精神,一種美德在人們的心中傳承著,屈子香草一般的美德值得我們?nèi)W(xué)習(xí),值得我們?nèi)グl(fā)揚(yáng)光大。而這也正是我們團(tuán)隊(duì)所共同追求的目標(biāo)。