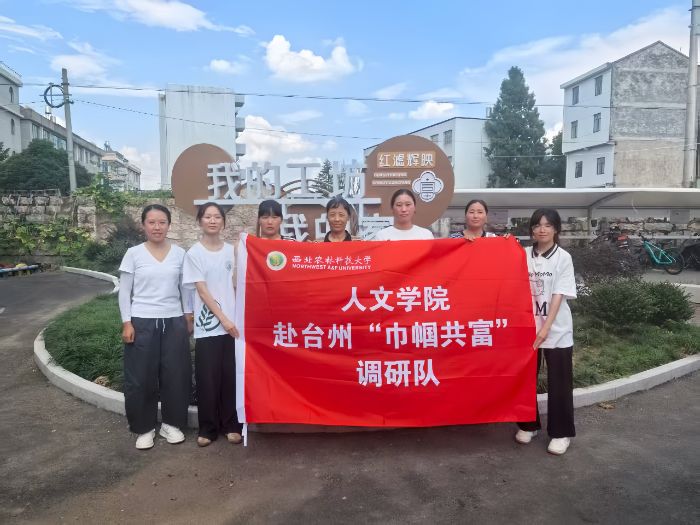

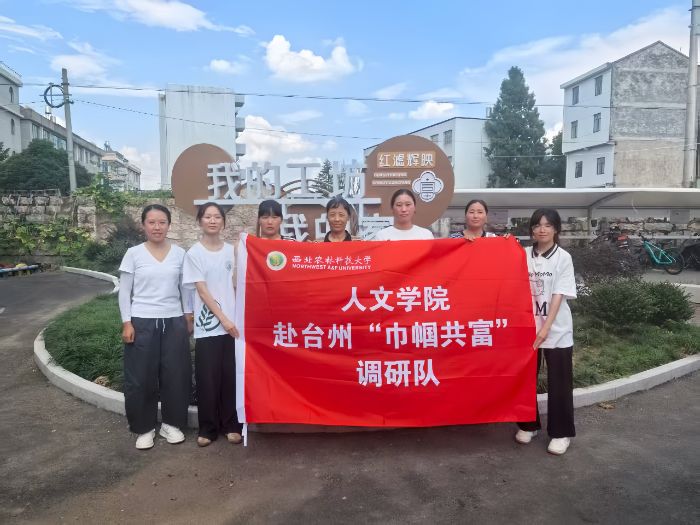

作為鄉村振興的重要主體和農村運轉的中堅力量,農村婦女群體的生計發展問題及有效重構農村留守婦女的主體性的課題日益受到關注。為深入探究農村婦女靈活就業對家庭發展的促進作用,響應中央一號文件“鄉村振興巾幗行動”的號召,西北農林科技大學人文學院赴臺州“巾幗共富”調研隊于2025年8月1日前往天臺縣平橋鄉屯橋村開展以“工坊綻放巾幗紅,實踐書寫青春志”為主題的暑期“三下鄉”社會實踐活動,重點考察當地巾幗特色項目“紅濾輝映共富工坊”。

團隊與車間婦女合影。陳方儀供圖

調研期間,團隊通過實地參觀走訪、深度訪談、問卷調查等多種形式,對工坊當前運行機制和婦女就近務工的現狀進行了全方位了解。團隊成員首先與當地村黨支部書記、工坊負責人進行了深入座談,了解工坊建設的政策背景和發展歷程。該工坊創新性地采用了“1+3+N+S”的輻射運營模式,通過技術聯培、政企對接、下派訂單等方式,動態發布企業用工需求、片區剩余勞動力、工坊產能“三張清單”,從而保障訂單穩定性。這種靈活的組織形式,不僅有效滿足了婦女兼顧家庭與工作的需求,還為屯橋村村集體經濟帶來可觀的收入,解決企業用工難題,實現多方共贏。村黨總書記夏平祥同志自豪地表示,該模式已得到多個工坊學習借鑒,屯橋村開了個好頭。

團隊訪談工坊負責人 金一諾供圖

在村黨總書記夏平祥同志的帶領下,團隊參觀了紅濾輝映工坊內的工作車間及相關配套設施。經負責人與車間員工介紹,工坊內設置了員工休息站、兒童托管所、“一米”菜園、智能充電車棚,同時還采用了“暖心積分兌換”機制,開展節假日戶外燒烤等集體活動,這些設置提升了車間婦女的工作與生活質量,體現了工坊具有“巾幗”特色的人文關懷。對周邊村民而言,工坊不僅僅是提高家庭收入的工作場所,更像是共同奮斗、彼此關愛的“大家庭”,正印證了工坊進門處的招牌“我的工坊我的家”。

隨后,團隊收集調查問卷,通過半結構式訪談了解了工坊務工婦女的家庭生產生活狀況、車間就業后個人及家庭成員在感受等方面的具體信息。在訪談中團隊了解到,工坊在運營中優先保障困難群體就業。車間務工婦女徐大姐因丈夫意外喪失勞動能力,家庭一度陷入困境。在工坊的幫扶下,她通過自身努力成長為優秀員工,顯著改善了家庭經濟狀況。通過面對面的深入交流,團隊成員深深體悟到了“鄉村振興巾幗行動”落實到每位農村婦女身上的積極作用和重要意義。

團隊成員對工坊婦女進行結構式訪問。陳方儀供圖

此次調研是西北農林科技大學人文社科專業學子“知農愛農”初心的具體實踐。將理論知識與鄉村實際緊密結合,團隊通過腳踏實地的走訪,傾聽基層婦女心聲,深入了解靈活就業模式,嘗試從人文視角為提升家庭發展韌性提供思考。西農學子將繼續以實際行動詮釋新時代青年的責任擔當,為鄉村振興貢獻青春力量。