西南石油大學外國語學院“棲野智聯暑期社會實踐隊”于7月15日至22日深入生態互聯(北京)網絡科技有限公司,開展綠色科技賦能產業調研。在董事長張長偉的悉心帶領下,隊員們有機會親身體驗并深入了解智能物聯網技術如何深刻改變生態農業的面貌。在這為期一周的調研活動中,隊員們實地考察了由智能物聯網系統全面管理的生態農業基地。他們親眼見證了科技如何精準賦能生態產品的生產全過程,從智能監控作物生長環境,到自動調節灌溉與施肥,每一項技術都彰顯了綠色科技在提升農業生產效率與可持續性方面的巨大潛力。

圖為參觀生態農業基地

一、躬身傳道:企業家的泥土智慧

董事長張長偉結合企業實際案例,向隊員們系統闡述了綠色科技賦能產業的實踐邏輯及其核心價值。他以智能灌溉設備的迭代升級為例,強調“創新必須契合使用者需求”,并指出技術方案需同時兼顧操作的簡便性與經濟性,方能真正在田間落地生根。進一步地,張長偉董事長分享了綠色科技在不同產業中的應用實例,從農業智能化到工業節能減排,再到服務業的綠色轉型,每一個案例都生動展示了科技如何以環保、高效的方式推動產業升級。他特別提到,在農業領域,通過引入智能監測系統和精準施肥技術,不僅大幅提高了農作物的產量和質量,還有效減少了化肥和水資源的浪費,實現了經濟效益與環境效益的雙贏。

圖為董事長張長偉發言

二、讀懂田野:科技賦能生態

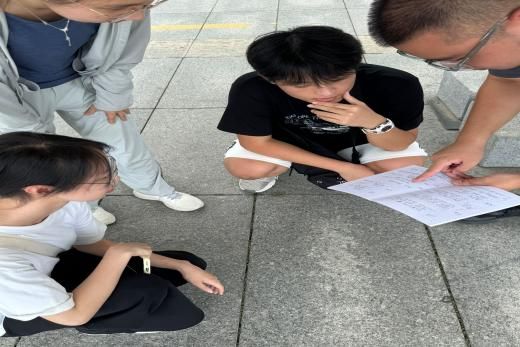

通過與生態互聯公司的技術團隊及管理層深入交流,棲野智聯的隊員們不僅收獲了寶貴的技術知識,還就如何將綠色科技更好地融入農業產業鏈,實現種植、加工、銷售等環節的全面優化提出了富有見地的觀點。在生態互聯公司的示范基地,實踐隊員們指著田里的傳感器,向技術員解釋他們的理解:“這些埋在土里的小設備,就像給莊稼裝了“聽診器’,溫度低了、水分少了,手機立馬就能收到警報。”他們特別提到物聯網的核心作用——讓數據代替人跑腿。有隊員舉例:“以前大叔巡田靠經驗,現在系統自動分析數據,該澆水施肥時精準推送提醒,省力又省資源。”另一組隊員則關注連接的價值:“通過電商平臺給草莓貼上‘身份證’(溯源二維碼),消費者掃碼能看到整個種植過程,貴點也愿意買,好環境就能變成好收入。”董事長張長偉點頭贊許:“你們抓住了本質——用科技把‘靠天吃飯’變成“知天而作’,讓農民辛苦付出獲得市場認可。”

圖為實踐隊員交流探討

三、青春答卷:注入創新動能

此次交流為實踐隊奠定了堅實的調研基礎。團隊正基于企業真實場景,提煉可復制的“技術-產業”融合模式,并整理涵蓋技術優化與市場推廣的具體建議,反饋給企業,為生態經濟的務實發展貢獻青年智慧。棲野智聯實踐隊聚焦于構建數字化傳播與品牌賦能,顯著提升了綠色農產品的市場滲透力。團隊依托短視頻平臺,通過沉浸式內容展現科技種植的全流程,推動生態品牌塑造。這一系列行動不僅縮短了綠色農產品從田間到餐桌的鏈路,更借助流量反哺技術投入,形成了“優質環境-市場認可-產業升級”的閉環。在此基礎上,棲野智聯實踐隊還積極探索數字化營銷的新路徑,旨在進一步拓寬綠色農產品的銷售渠道。他們深入分析消費者行為,為企制定個性化的營銷策略。此外,棲野智聯實踐隊還致力于推動農業產業鏈的升級,與科研機構、高校等建立深度合作,引入先進的種植技術和管理理念,提升農產品的品質和產量。他們相信,通過技術創新和產業升級,能夠推動綠色農業實現可持續發展。

圖為實踐隊員提出創新方案

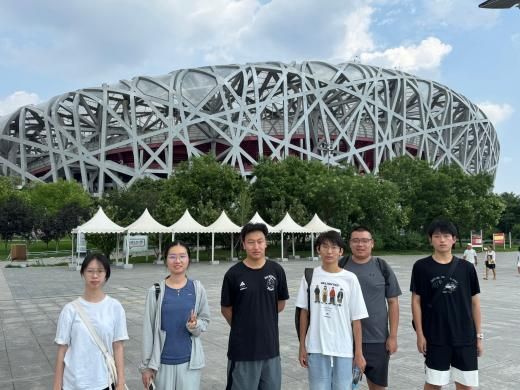

綠色創新的生命力,始終根植于科技與人文的交匯之處。當隊員們站在鳥巢下回望此次行程,傳感器閃爍的指示燈與溯源二維碼,不僅僅是技術的象征,更成為深刻理解“綠水青山就是金山銀山”理念的生動注腳。它們照亮了可持續發展的道路,引領我們向著更加綠色、更加智能的未來邁進。在這場科技與自然的和諧共舞中,每一項技術創新都是對生態環境保護的深情告白,每一次人文思考都是對科技進步方向的精準校準。隊員們深知,唯有將科技的力量深深扎根于人文的土壤之中,才能讓綠色創新的生命力勃發不息,共同繪就一幅幅人與自然和諧共生的美好畫卷。

圖為實踐隊員的活動合影