夏日炎炎,關中大地的田埂上活躍著一群年輕的身影。西北農林科技大學“數字助農”調研團的學子們懷揣著探究農村數字化轉型的熱忱,深入陜西省關中地區的典型村落,開展了一場以“剖析信息素養影響,賦能農村數字轉型”為主題的暑期三下鄉實踐活動。他們穿梭于田間地頭與農家院落,通過問卷與訪談,探尋農民信息素養與數字服務使用之間的關聯,為縮小城鄉數字鴻溝、推動鄉村振興注入青春智慧。

實踐背景:政策引領下的數字鄉村探索 在數字鄉村建設持續推進、全國行政村4G覆蓋率超98%但數字鴻溝仍待彌合的背景下,為響應《“十四五”數字經濟發展規劃》中“提升農村地區群眾數字素養與技能,建設數字無障礙環境”的號召,調研團于7月28日至8月5日,在陜西關中地區的咸陽、渭南、西安三市開展實踐。此次調研服務于陜西省社會科學基金項目《共同富裕背景下陜西省農村居民信息貧困潛在剖面分析及影響因素研究》,選取袁家村、烽火村、孟巖村等12個典型村落,兼顧經濟發展水平與地域特色,力求全面呈現農村數字發展現狀。

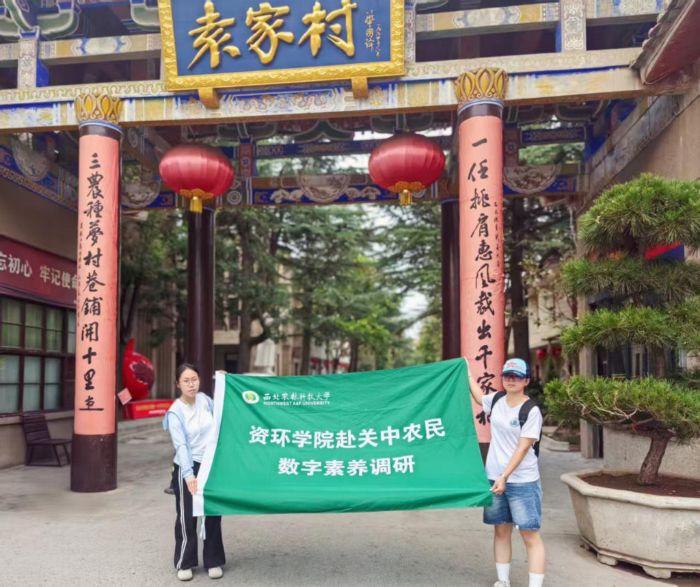

問卷訪談齊上陣,摸清數字服務使用現狀 “大爺,您平時用智能手機看天氣預報或者了解農業技術嗎?”“大姐,您在手機上辦理過社保之類的政務服務嗎?”調研團6名成員分為三組,奔赴咸陽市禮泉縣袁家村、烽火村、阡東村,西安市藍田縣孟巖村、張河灣村等多個村落,挨家挨戶開展問卷調查和深度訪談。

國家AAAA級旅游景區袁家村,以“三產帶二產促一產”的逆向發展策略闖出文旅振興路,年接待游客超950萬人次,成為鄉村振興的鮮活樣本。第一組的陳敏霞與張雨涵在咸陽禮泉的烈日下穿梭村巷,走進村委會、小賣部,遇老人便耐心講解,候農閑時遞上紙筆,7月28日至8月1日間收獲150份有效問卷與20份深度訪談。袁家村的調研中,民宿經營者楊春蘭通過小紅書賬號宣傳店鋪的案例,與傳統面館經營者在淡季客流量下降60%的困境形成鮮明對比,展現了數字技術對鄉村經濟的差異化影響。

同一時間,西安藍田組的張修金、王子聰在村干部帶領下走村串戶,孟巖村和張河灣村等四個村的居民家里,都留下了他們嘮家常、問需求的身影。靠著這份韌勁,兩人完成165份問卷,深挖到23份充滿鄉土氣息的訪談故事。當地村民普遍反映,除了電信補貼等少數政策,多數信息化惠民措施未能有效觸達群眾。

8月1日起,陸怡與楊潔瓊奔赴渭南合陽縣,在秦莊村文化廣場與村民交流,在新池村街道留下調研腳步。紅星社區和新池鎮工作人員的協同參與,讓調研素材更添權威性。值得關注的是,新池村農廣校于2025年6月開展的“全民數字素養提升活動”,通過“云上智農APP”吸引3000余人參與,為調研提供了政策落地的鮮活樣本。

調研發現顯痛點,數字賦能有方向 問卷和訪談內容圍繞農民智能手機使用情況、手機軟件偏好、網絡詐騙防范意識、信息化政策落實情況以及信息獲取能力等展開。調研中發現,當地村莊中存在較為明顯的數字鴻溝現象,尤其在中老年群體中表現突出。盡管大部分村民已具備基礎的智能手機操作能力,但在使用深度和信息甄別能力上仍有較大提升空間。

調研還發現,當地政策宣傳力度不足,盡管《“十四五”數字經濟發展規劃》中提到要提升農村地區群眾數字素養與技能,建設數字無障礙環境的號召,但部分信息化惠民措施未能有效觸達村民,導致某些信息設備使用率偏低。團隊成員通過訪談了解到,農民對于數字技能的提升有較強意愿,但缺乏系統的學習渠道和指導,后續或許可通過開展針對性的數字技能培訓以及設立線下信息咨詢點彌補這一短板。

十余天的調研征程里,關中大地的烈日與熱浪未曾阻擋團隊前行的腳步。這場實踐讓隊員們真切觸摸到關中農民數字素養的真實圖景,更讓西農學子深刻體悟到:強農興農的初心不僅是書本上的字句,更是田間地頭的躬身實踐。理論與現實的碰撞,讓大家愈發清晰肩頭的責任——未來將以更熾熱的熱忱扎根鄉土,把論文寫在關中大地上,用專業學識破解農民生產生活中的數字難題,讓國家的數字化政策真正走進每一戶農家,在鄉村振興的田野上播撒青春火種。

作者:蘇天楊

來源:西北農林科技大學“數字助農”調研團