苗族銀飾不僅是精美的裝飾品,更是苗族文化躍動的圖騰,承載著豐厚的歷史積淀與民族精魂。其以“千錘百煉”為核心,銀匠通過熔煉、鍛造、雕刻、焊接等多道工序,將銀料幻化為精美飾品,尤擅鏤空、鏨花等絕技,紋樣多擷取自然靈韻與生活圖景,寄托吉祥祈愿。

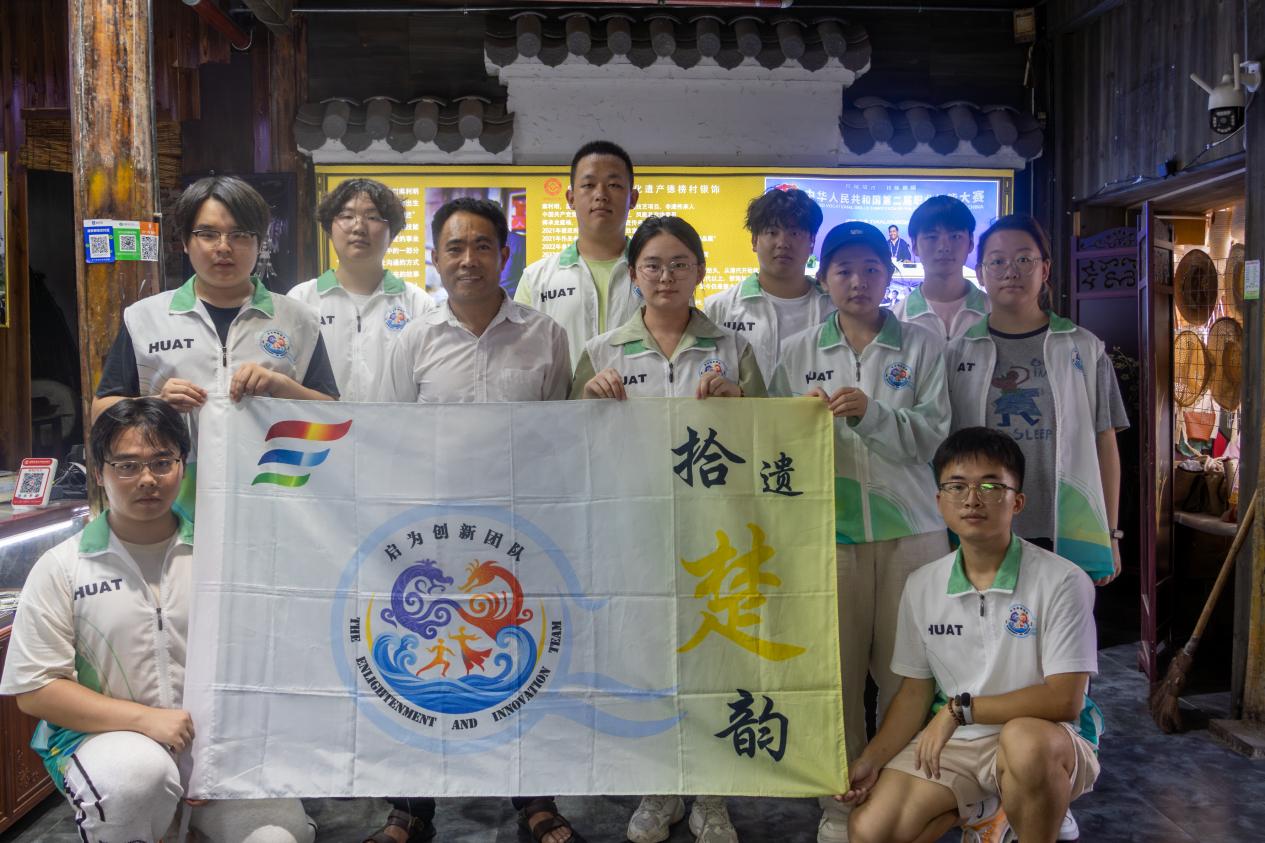

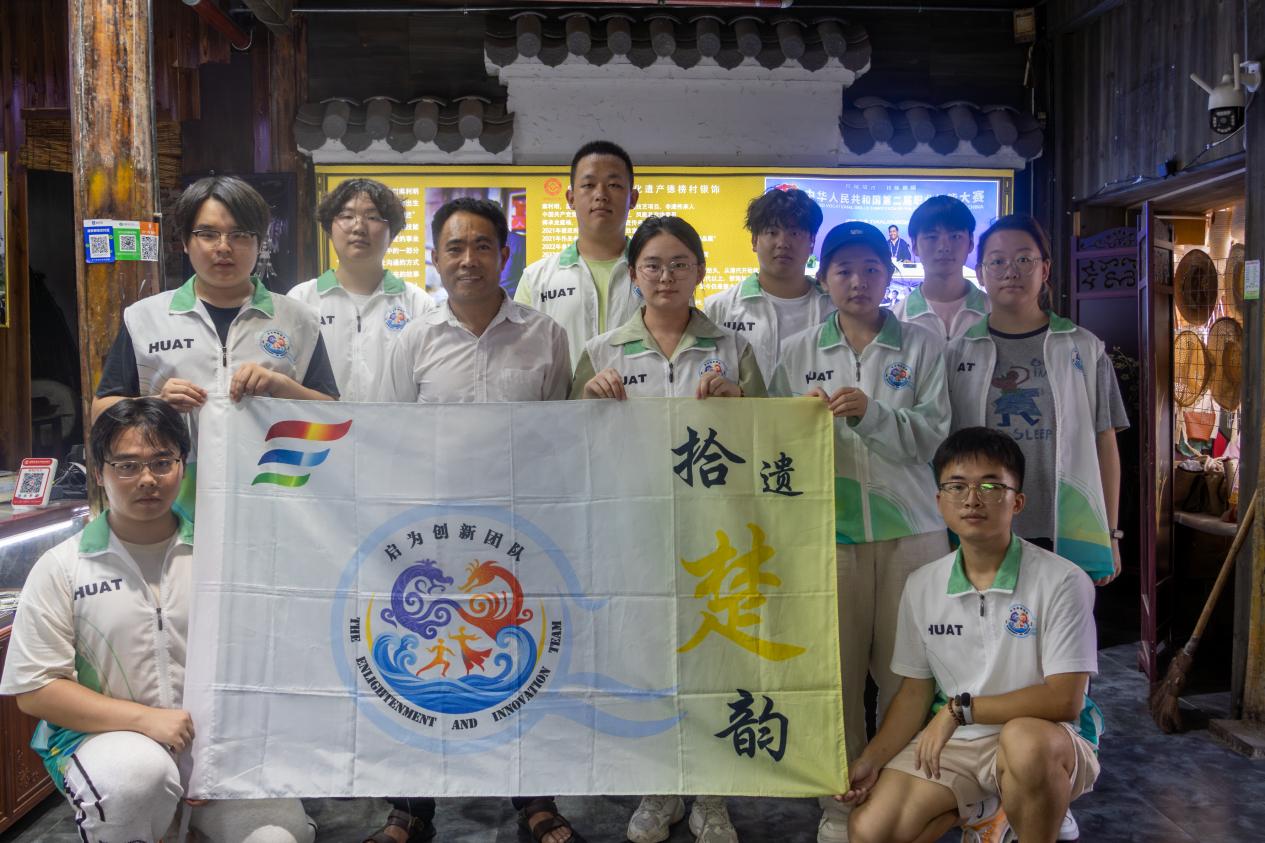

7月12日下午,湖北汽車工業學院“拾遺楚韻·啟為創新”非遺調研團隊走進鳳凰古城,與鳳凰銀飾非遺傳承人麻利明老師進行了深入交流。隊員們探秘了鳳凰銀飾的制作過程,并親身參與到銀飾鍛制的環節中。

銀飾工作室隱匿于古樸的小巷深處。不大的工作間里,光線從古老門楣斜切而入,照亮了墻上懸掛的各式銀飾模具和案臺上林林總總的工具——形態各異的鏨子、精巧的錘頭、古拙的拉絲板,還有那被歲月磨得發亮的木墩砧子。空氣中彌漫著清脆而富有節奏的金屬敲擊聲,如雨打青檐,那是麻利明老師正全神貫注地鍛打銀片。

隊員們圍在老師傅身旁,目光緊緊追隨著他那雙布滿老繭卻異常靈巧的手。只見麻老師取過一枚未完成的銀項圈,用特制的鏨子抵住銀片表面,另一只手執小錘,手腕輕抖,力道精準地敲擊下去。隨著“叮叮叮”的脆響,流暢細膩的花紋如同活物般在銀片上游走開來,正是展翅欲飛的鳳凰,烙印著湘西苗族的獨特印記。

“來,試試手。”麻老師溫和地招呼隊員們,將溫熱的銀片和工具遞到躍躍欲試的學生手中。在老師傅的悉心指點下,隊員們屏息凝神,小心翼翼地將鏨尖對準紋路,學著老師的樣子輕輕敲打。初次的嘗試并不容易,力道在遲疑與莽撞間搖擺,線條時斷時續,但每一次錘落都讓他們更真切地體味到“千錘百煉”四字的千鈞之力。那份專注與耐心,仿佛也隨著敲打聲,悄然融入指尖的銀料深處。

圖為團隊成員嘗試制作湘西銀飾的鍛打工藝。宋慧姿供圖

采訪中,團隊成員了解到麻利明老師就出生于苗族銀飾鍛制之鄉、銀匠搖籃的德榜村。深受環境浸潤與自身熱愛驅使,他立志學好這門技藝并將其發揚光大。麻利明老師成功地將苗族銀飾鍛制技藝帶出湘西,讓更多人得以領略這門絕藝的獨特魅力。

麻利明老師提到湘西苗族銀飾的獨特之處在于常以鳳凰為圖騰,使其作品一眼可辨。此外,苗族銀飾鍛制技藝本身魅力獨具,涵蓋設計、熔煉、錘擊、鐫刻、鑲嵌等多重環節。他先依據設計圖稿,將銀料熔煉塑形,再以錘擊調整厚度,繼而通過鏨刻、焊接等技法,賦予銀飾靈動的生命與精美的紋樣。

“岳父那一代,將技藝緊鎖在宗族高墻之內,傳男不傳女、傳內不傳外,我做了他女婿,才叩開這扇門。”麻利明老師回憶道。他毅然打破傳統樊籬,廣收學徒,如清泉傾瀉般毫無保留地傳授所知所學,只為更好地傳承湘西苗族銀飾鍛制技藝,讓其在更廣闊的天地間熠熠生輝。

一塊銀料,需歷經熔、鍛、鏨、刻、焊等數十道淬煉,全憑銀匠的一雙手、一把錘、一顆澄澈的心。錘擊時的力道,鏨刻時的精準,焊接時的專注,少一分則失其魂魄,多一分則損其形韻。如麻利明老師這般的傳承人,守著老手藝,一錘一鑿便是半生光陰,既要耐住寂寞的啃噬,亦要抗衡時光的沖刷。這份堅守,讓冰冷的銀器浸潤了體溫,也讓古老的技藝得以在歲月長河中綿延。

在恪守傳統紋樣精髓的同時,激光的精準讓古老圖騰在毫厘間呼吸,將銀飾從厚重的盛裝蛻變為輕盈的日常點綴;當苗銀元素與現代時裝碰撞,在都市秀場的鎂光燈下濺起星火;當直播鏡頭聚焦鍛銀的火爐,讓萬千目光見證銀料在烈焰中涅槃……創新并未稀釋傳統,反而助其破開深山迷霧,融入年輕血脈。正如銀坯必經千錘百煉方能成型,傳統技藝亦需在時代的鍛打下,探尋與當下對話的嶄新語言。

團隊成員堅信,在麻利明老師這樣堅守與創新并重的傳承人引領下,苗族銀飾鍛制技藝不僅能跨越代際鴻溝,更將如鳳凰浴火般煥發新生。每一次錘落的清音,都是叩響千年記憶的銅鐘;每一次創新的嘗試,都是讓古老紋樣在當代畫卷上綻放光華的契機。這份信念,源自他們親手敲打銀片時觸及的匠心溫度,亦源于目睹傳統技藝在年輕掌中薪火相傳的感動。未來,隨著更多目光的匯聚與參與,湘西苗族銀飾定將走出深山,輝映世界舞臺,成為中華非遺寶庫中永不褪色、流淌著銀河的星辰!

“岳父那一代,將技藝緊鎖在宗族高墻之內,傳男不傳女、傳內不傳外,我做了他女婿,才叩開這扇門。”麻利明老師回憶道。他毅然打破傳統樊籬,廣收學徒,如清泉傾瀉般毫無保留地傳授所知所學,只為更好地傳承湘西苗族銀飾鍛制技藝,讓其在更廣闊的天地間熠熠生輝。

“岳父那一代,將技藝緊鎖在宗族高墻之內,傳男不傳女、傳內不傳外,我做了他女婿,才叩開這扇門。”麻利明老師回憶道。他毅然打破傳統樊籬,廣收學徒,如清泉傾瀉般毫無保留地傳授所知所學,只為更好地傳承湘西苗族銀飾鍛制技藝,讓其在更廣闊的天地間熠熠生輝。