青春返鄉獻七秩,教育強國踐初心

在曲阜師范大學七十周年校慶即將到來之際,為響應 “青春返鄉獻七秩,教育強國踐初心” 的號召,曲阜師范大學歷史文化學院“薪火傳校史”社會實踐隊聚焦基層教育需求,于7月28日深入鄉鎮中小學開展課后托管服務。團隊以課業輔導為核心,融入興趣拓展與思想引導,用專業知識為孩子們解決學習難題,用陪伴溫暖填補成長空缺,在筆尖與話語間踐行青年擔當,讓教育強國的初心在基層課堂落地生根。

摸底對接:把輔導課開到孩子“心坎里”

在開啟輔導課程之前,隊員們先做了三天“功課”:翻看學生作業本了解薄弱科目,和負責人聊天掌握學情,還設計了“學習小問卷”讓孩子們勾選“最頭疼的知識點”“想玩的課堂游戲”。結果顯示,數學應用題、英語單詞、作文寫作是三大“攔路虎”,而“想有人陪寫作業”“希望課堂能玩游戲”的呼聲最高。據此,團隊分成“課業輔導組”和“興趣拓展組”,前者專攻難題解答,后者設計互動活動,確保每天兩小時的托管時間既有“干貨”又有溫度。

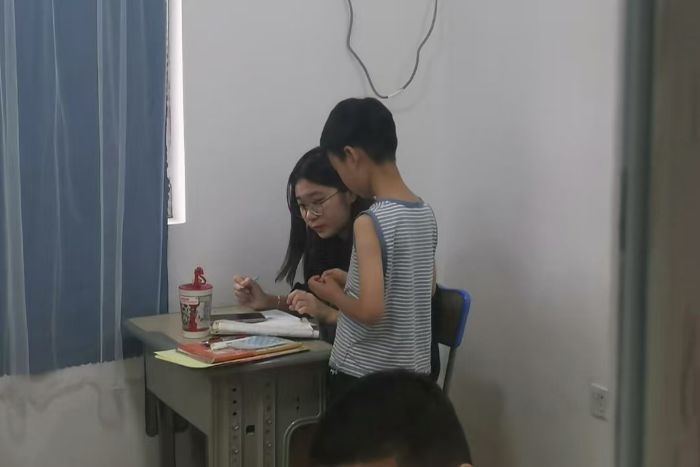

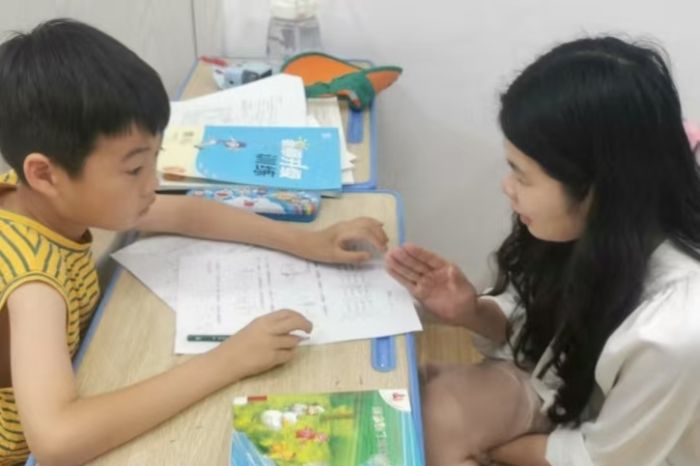

分層輔導:讓每個孩子都跟上進度

“老師,這道雞兔同籠題我還是不懂。”“姐姐,英語作文怎么開頭呀?”托管教室里,這樣的提問此起彼伏。隊員們采用“1+N”輔導模式:1名隊員負責3-4名學生,先集中講解共性難題,比如用“畫圖法”拆解數學應用題,用“時間軸”梳理歷史事件;再針對個人短板單獨輔導——給拼音不過關的低年級學生編“聲母兒歌”,幫作文跑題的高年級學生列“段落提綱”。四年級的小浩數學總考不及格,隊員小林發現他喜歡打籃球,便用“投籃得分算概率”舉例講算術,兩周后小浩的單元測驗竟進步了20分,拿著試卷跑來報喜時,眼里的光格外亮。

趣味課堂:讓知識變得“好懂又好記”

為了讓輔導不枯燥,隊員們把知識點裝進“游戲盒子”:英語課玩“單詞接龍大轉盤”,轉到哪個詞就用它造句,孩子們為了贏獎品爭著舉手;語文課搞“成語猜猜樂”,一人比劃一人猜,“畫蛇添足”“守株待兔”等成語在笑聲中記牢;歷史課則用“卡片拼圖”梳理朝代順序,誰先拼出完整的“中國史時間軸”就能當“小老師”。防山鎮小學的張老師說:“以前孩子們盼著托管結束,現在下課了還纏著問‘明天玩什么’,學習勁頭明顯不一樣了。”

習慣養成:從“要我學”到“我要學”

輔導中,隊員們發現不少孩子有“拖延癥”“馬虎病”。于是從細節入手培養習慣:給每個孩子發“作業計劃表”,教他們按“易-難-易”順序安排任務;設立“錯題本獎勵機制”,每周評選“最認真錯題本”,獲獎者能得到隊員手寫的“表揚信”;還帶孩子們玩“專注力小游戲”,比如在規定時間內圈出課文里的特定字詞,鍛煉做事專注度。三周下來,原本總完不成作業的小琳,不僅能按時交作業,還在本子上畫了可愛的小圖標做標記,她說:“這樣記筆記,復習時一目了然。”

回望曲阜師大七十年校史,從建校初期師生扛著黑板下鄉掃盲,到改革開放后扎根基層培養師資,“服務教育、奉獻地方”的初心始終是不變的底色。此次課后托管,我們何嘗不是在續寫這樣的故事?那些為孩子講解習題的耐心,像校史里老教師伏案備課的燈光;那些陪留守兒童聊天的溫暖,如前輩們“把學生當親人”的囑托;那些整理成冊的輔導手冊,恰似當年下鄉工作隊留下的鄉土教材。

幾天的輔導時光很短,但校史中“教育報國”的基因,已通過筆尖的批注、課堂的歡笑悄悄傳遞。在這次實踐經驗中,我們忽然懂得:“薪火傳校史”從不是單純講述過去,而是讓七十年的辦學初心,在每一次耐心輔導中、每一回真誠陪伴里,成為照亮更多人成長的光。未來,我們會帶著這份從校史中汲取的力量繼續前行,讓青春在基層教育的土壤里,生長出更多關于堅守與傳承的故事。(通訊員 毛樂鈴)

圖為實踐隊隊員開展的趣味課堂 毛樂鈴供圖

圖為實踐隊隊員為學生制定時間規劃 毛樂鈴供圖

圖為實踐隊隊員對學生單獨輔導 毛樂鈴供圖