為深入貫徹習近平總書記關于傳承和弘揚中華優秀傳統文化,增強文化自信的重要指示精神,山東工商學院外國語學院“字啟華夏・文韻薪傳”實踐團隊于2025年7月深入煙臺市、新疆喀什地區等地開展暑期社會實踐專項活動。本次活動以“追溯文字源,共筑文化魂”為主題,巧妙地將文字與剪紙、篆刻等非遺文化交叉融合,借助“校地聯動”的文化傳播實踐形式,致力于引導廣大群眾將對中華文字的熱愛,切實轉化為傳承文化的自覺行動,為培育時代新人厚植文化底蘊,推動中華優秀傳統文化在新時代煥發光彩。

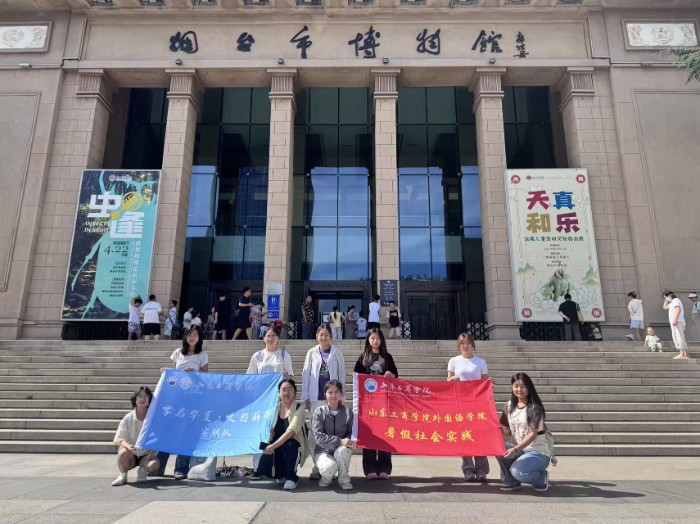

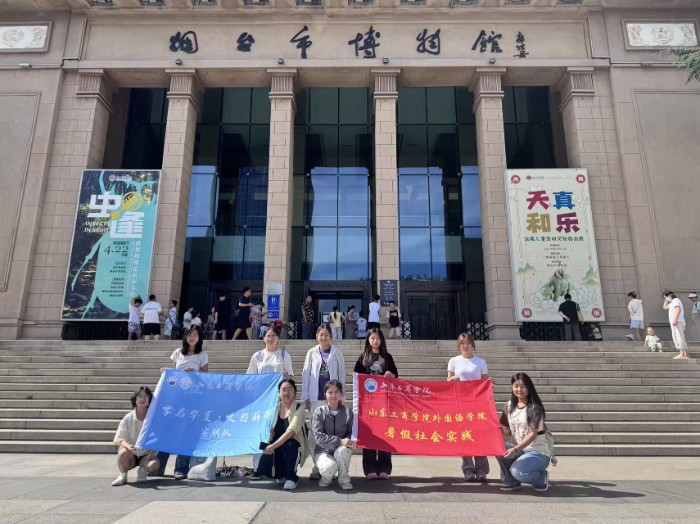

團隊前往煙臺市博物館等場館參觀學習 呂鳳娟攝

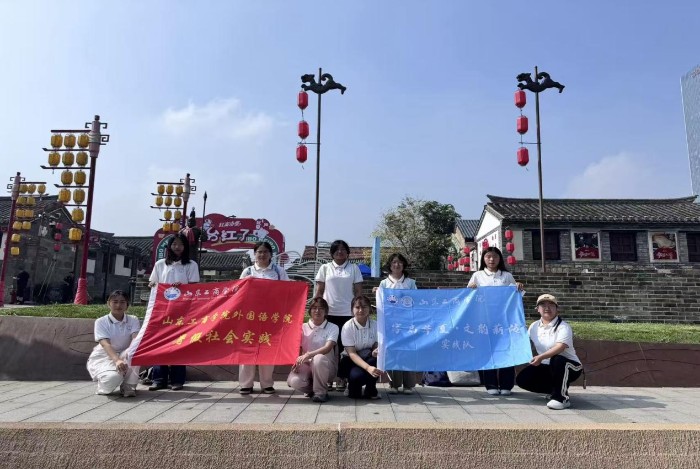

團隊前往新疆喀什地區開展文字宣講 鄭云倩攝

為推動“追溯文字源,共筑文化魂”的實踐主題落地生根,“字啟華夏・文韻薪傳”實踐團隊在活動啟動前便深耕細備,以扎實籌備為文化傳播筑牢根基。隊員們深入煙臺博物館、煙臺市自然博物館、璜山書院、璜山民藝博物館等場館,在典籍中梳理漢字演變的脈絡,從青銅器的紋飾與銘文里探尋文字承載的文明密碼,于歷代碑刻拓片中感受書法藝術與文字形態的共生共榮,為后續活動積累了扎實的理論與豐富的實物素材。實踐團隊結合不同年齡段特點精準籌備:面向5歲左右的幼兒園小朋友,準備甲骨文黏土模具、生肖文字卡片,讓抽象文字可觸可感。針對9-10歲年齡段的小學生,設計“甲骨文解密”互動環節、“漢字演變動畫”及趣味造字故事,讓古文字知識躍然屏上。

團隊同步運營微信公眾號、抖音、小紅書等媒體賬號,通過策劃“文字溯源”專欄搭建線上傳播矩陣并收集300余份線上線下調查問卷,為活動開展提供數據支撐。“每一次場館研學、每一頁PPT修改,都是在為文化傳承積蓄力量。”團隊成員鄭云倩的感悟,道出了團隊在前期籌備中對文化傳承的赤誠。

校園街舍播文韻 巧思新創綻風華 為以青春之聲喚醒沉睡的甲骨,讓千年的漢字文脈在傳播中流轉新生。首站煙臺大學附屬小學的課堂上,實踐隊員播放的動畫短片視頻為孩子們揭開漢字起源的神秘面紗。當被問及“‘水’字為何像流動的曲線”時,一只只小手爭相舉起,孩子們在問答中觸摸文字的肌理。“原來每個漢字都藏著故事和謎題,像偵探游戲一樣酷!”課后,孩子們攥著漢字思維導圖興奮地向實踐隊員們講道。古老的文字就此在孩子們心里埋下求知的種子。

走進山東工商學院幼兒園,40余名孩子圍坐桌前,實踐隊員付昱航正示范用黏土捏出“山”字的輪廓。“大家看,三座山峰疊起來就是‘山’哦!”跟隨著隊員們的引導,孩子們將各色黏土搓揉按壓,甲骨文化為掌心的“日”“月”“人”。當音樂響起,孩子們又隨實踐隊員臧傳欣做起團隊自創的“甲骨文體操”,手臂擺動間模仿著“鳥”字的展翅、“走”字的跨步。

遠在數千公里的新疆喀什,孩子們用稚嫩卻工整的筆畫寫出“五十六個民族是一家”,隊員們不禁熱淚盈眶——不同的筆觸,正共同書寫著民族團結的溫暖篇章。

從小學課堂上的思維碰撞,到幼兒園里的泥塑與舞步,再到喀什孩子們筆下的深情,中華文明的厚重與智慧,便有了最靈動的傳承起點。

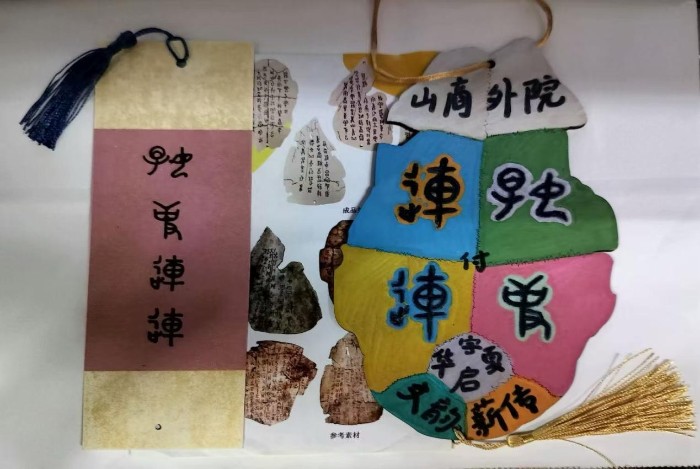

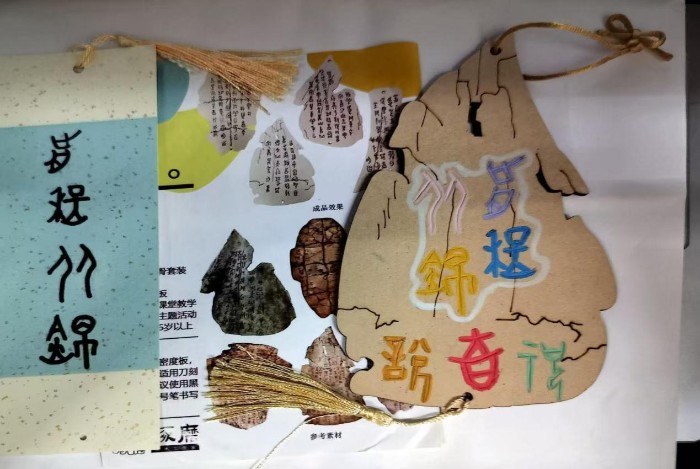

踏訪研學悟底蘊 文化傳承踐初心 為深入挖掘漢字在中華優秀傳統文化中的核心價值,探尋其演變脈絡與傳承路徑,隊員們走進王懿榮紀念館、煙臺市膠東民間藝術博物館等場館,在甲骨卜辭的原始刻痕前解讀先民智慧,從商周青銅的鑄造銘文里追溯文字規范化歷程,于明清書法碑帖的筆墨意趣中體察字形演變背后的審美邏輯,進而明晰漢字承載文化基因的具體路徑。隨后,隊員們深入所城里傳統街區,探訪非遺剪紙傳承人李萍芝老師的工作室,聚焦十二生肖甲骨文的剪紙創作。“你看這‘虎’字的豎畫藏著山紋,既保留了古字的神韻,又有剪紙的靈動,老輩人就是這樣讓文字和手藝纏成一股繩的。”李老師手持剪刀細細示范,紅紙在指尖翻飛,甲骨文字的古樸與剪紙的靈動漸漸融合。在她的悉心指導下,隊員們凝神專注,隨著剪刀開合,紅紙慢慢顯露出十二生肖甲骨文的輪廓,那些古老的文字帶著剪紙特有的韻律,在大家手中漸漸“活”了起來。團隊成員呂鳳娟捧著作品笑著說道:“當我親手剪出‘龍’‘馬’的甲骨字形,看這些古文字在紅紙上漸漸成形,變得如此鮮活生動,便領悟到傳承原是用手藝承載文化,代代延續。”

團隊前往煙臺多家非遺作坊開展手工學習 鄭云倩攝

接下來,實踐團隊將繼續前往太原、濰坊等地,將傳承中華優秀傳統文化的精神融入文化體驗、互動教學、專題分享等多元的實踐形式中,讓文字之美在更廣闊的天地間流淌傳遞。

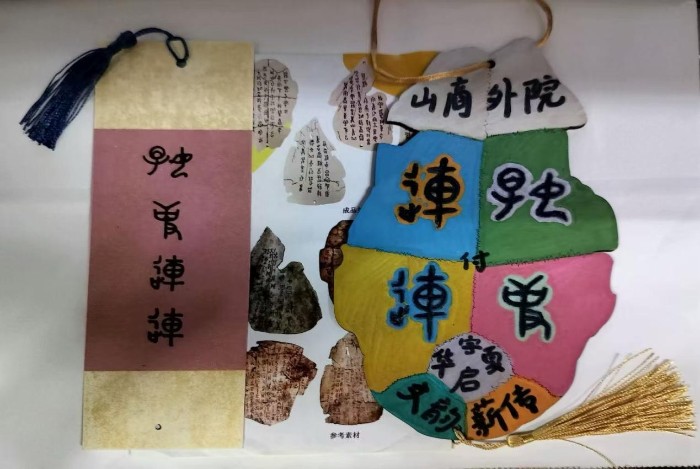

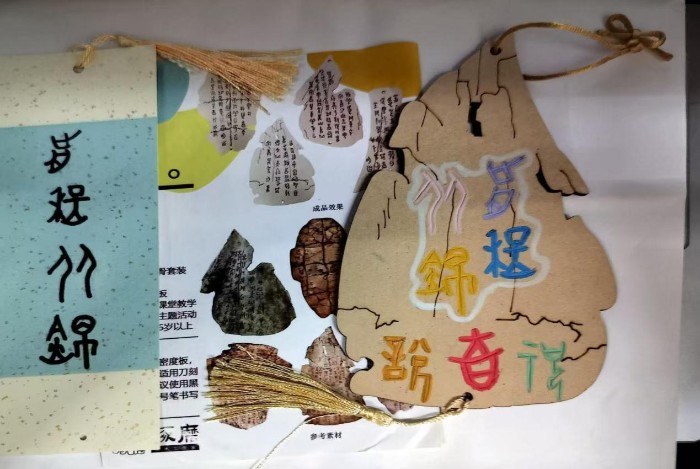

團隊非遺手工篆刻作品成果展示 付昱航攝

文字是文明傳承的重要載體,其蘊含的文化基因,恰是民族精神生生不息的深厚源泉。本次實踐以文字文化為紐帶,讓群眾在觸摸甲骨、捏塑漢字、剪紙創作中喚醒對中華優秀傳統文化的熱愛,催生出傳承自覺,為培育時代新人筑牢文化根基。未來,實踐團隊將持續深耕文字文化傳播領域,通過線上線下聯動擴大影響,讓文化傳承的種子在新時代土壤中扎根生長,為實現中華民族偉大復興凝聚更持久的文化力量。