淮師學子三下鄉——心系留守兒童,踐行國家戰略

2025年作為國家心理健康服務體系全面攻堅之年,教育部等十七部門及五部委通過專項行動計劃和“潤心伴成長,同心護未來”主題活動,明確將留守兒童列為重點服務對象并推進醫教社協同干預。2025年7月16日至20日,淮北師范大學“童心筑夢”社會實踐團隊赴安徽省蕭縣開展為期五天的留守兒童關愛行動。團隊通過心理健康教育、黨史傳承、非遺體驗等特色活動,為當地留守兒童送去溫暖與關懷,助力鄉村文化振興與兒童健康成長。

團隊出發前的集體宣誓 丁嘉敏攝

7月17日上午,團隊在鄉村社區開啟首場心理健康教育宣傳。該村留守兒童占比達75%,多數孩子存在情感表達障礙等問題。在宣傳過程中,志愿者通過繪畫、故事分享等方式,幫助兒童認識情緒、表達情感。在宣傳活動之后,志愿者在社區設置“心靈樹洞”實體信箱,孩子們可以匿名寫下煩惱、愿望或任何想說的話,投入信箱,由志愿者或心理輔導老師定期收集并回復。

團隊為鄉村留守兒童進行心理健康教育宣傳 丁嘉敏攝

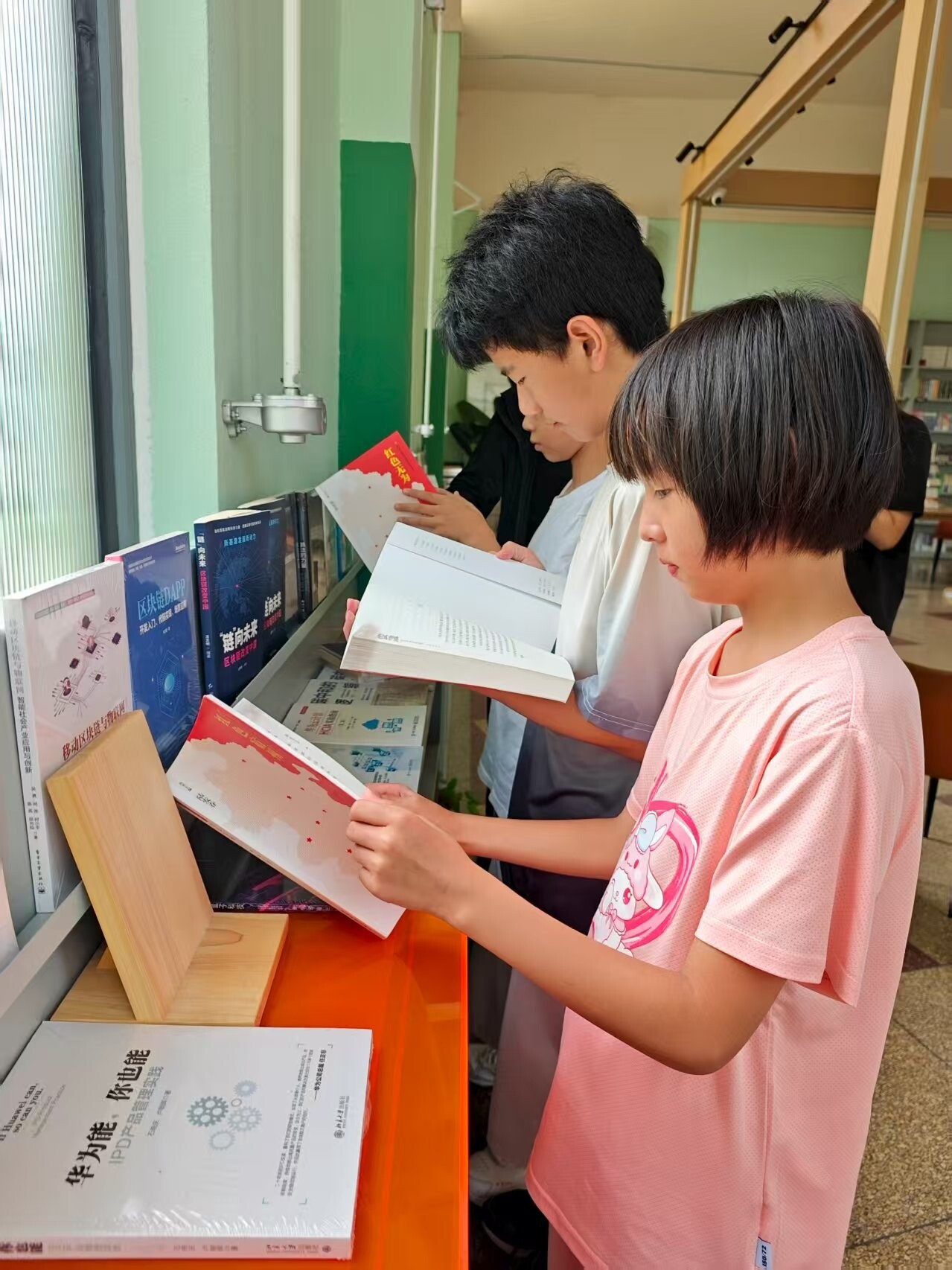

7月17日上午,志愿者們將黨史教育融入童趣活動,讓紅色基因代代相傳。志愿者們開展了一場別開生面的“宿州英烈讀書會”。隊員們精心選取《宿州革命先烈傳》《紅色宿州》等本土紅色讀物,帶領孩子們走進家鄉的紅色歷史。

團隊帶領孩子進行本土紅色文化讀書交流會 丁嘉敏攝

7月18日下午,志愿者帶領留守兒童來到淮海戰役紀念館開展紅色教育活動。在烈士紀念碑前,孩子們整齊列隊,敬獻親手制作的小白花。志愿者指著戰壕遺址講解道:“70多年前,解放軍叔叔就是在這里浴血奮戰。”孩子們蹲下身,輕輕觸摸著斑駁的彈痕和深深的車轍印,仿佛穿越時空回到了那個戰火紛飛的年代。在館外的廣場上,志愿者們還組織孩子們玩起了“運送軍糧”的情景游戲。活動最后,孩子們用畫筆記錄下當天的感受,一幅幅充滿童真的畫作表達了對革命先烈的崇敬之情。這次實地探訪,讓抽象的黨史變得生動具體,在孩子們心中深深植入了紅色基因。參觀結束時,孩子們感慨道:“站在先烈戰斗過的地方,更懂得了信仰的力量。”孩子們將所見所聞繪成手抄報,要把這些紅色故事講給父母聽。這次活動不僅讓孩子們了解了家鄉紅色歷史,更在幼小心田播下了愛國種子,也讓志愿者們深刻體會到新時代青年的責任擔當。

人民群眾支援前線的場景雕塑 丁嘉敏攝

7月19日,團隊帶領兒童開展非遺文化課堂——靈璧非遺剪紙。課堂上,志愿者從最基礎的對稱折疊教起,用童謠口訣化解技術難點:“小剪刀,咔嚓嚓,先對折,再畫線……”當發現幾個孩子因剪壞形狀而沮喪時,志愿者立即舉起失敗的作品:“看!這只‘斷翅蝴蝶’多像在逆風飛翔,把它改成‘破繭成蝶’好不好?”在志愿者的鼓勵下,孩子們逐漸放下拘謹,有的給鯉魚添上彩虹鱗片,有的為花朵設計笑臉紋樣,剪紙臺瞬間變成想象力狂歡的舞臺。孩子們在志愿者的指導下完成“蝴蝶戲花”“魚躍龍門”等作品,幫助兒童非語言表達情感。其中一名留守兒童驕傲地想把剪紙寄給在外打工的爸爸媽媽。

團隊成員在教孩子裁剪靈璧非遺剪紙 丁嘉敏攝

淮北師范大學“童心筑夢”社會實踐團隊的7名志愿者以愛為筆、以心為墨,在皖北鄉村繪就了一幅留守兒童關愛與鄉村振興交織的溫暖畫卷。他們通過心理健康教育播撒心靈陽光,用紅色文化傳承厚植家國情懷,借非遺剪紙技藝架起親情橋梁,不僅為鄉村社區注入成長力量,更以醫教社協同干預的創新模式,為新時代青年參與社會治理提供了生動范本。這支青春隊伍的足跡,恰似靈璧剪紙中躍動的錦鯉,正載著鄉村振興的希望,游向更廣闊的天地。