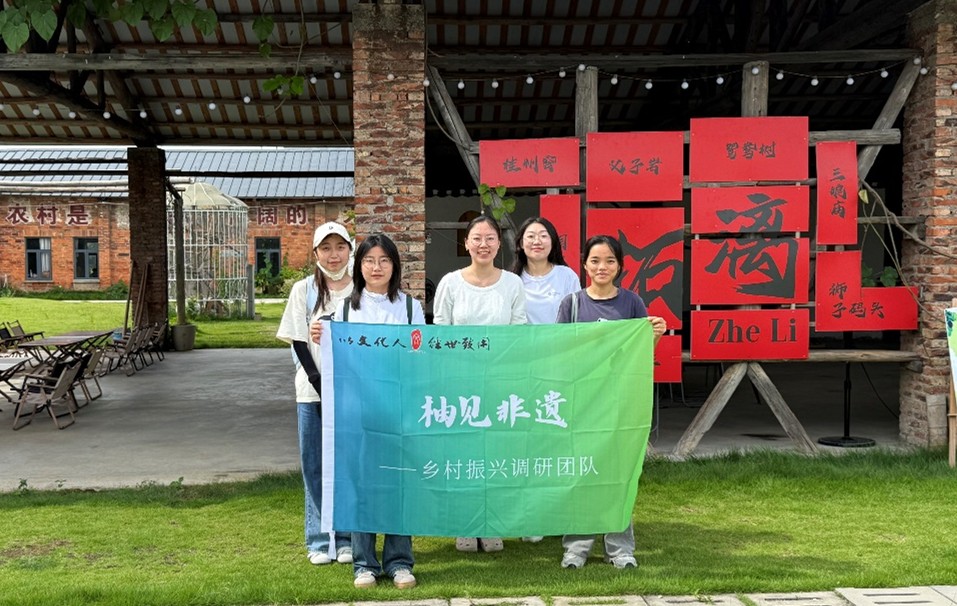

為深入探究桂林非遺柚罐技藝傳承創新賦能鄉村振興的實施路徑,廣西師范大學“柚見非遺”鄉村振興實踐團于2025年7月15日前往桂林柘漓文化產業基地開展實地調研。成員們通過非遺觀摩、訪談交流、問卷調查等方式,探索以文化賦能鄉村振興的新模式。

探秘非遺柚罐:千年技藝的傳承與困境

漆光可見月,柚韻自生香。在基地工作人員的帶領下,實踐團成員深入柚罐工坊,近距離觀摩了柚罐制作的整體流程,并與工人們展開交流訪談。工作人員介紹,柚罐能長期保存物品的關鍵在于其表面涂抹的大漆,這種天然涂料具有防潮、防腐、耐高溫的特性,但大漆本身具有毒性,制作過程中需經過數十道工序,且需匠人長期學習才能掌握其中手藝,因此柚罐目前只能作為高端工藝品限量生產,難以走向大眾市場。場館負責人表示:“柚罐的制作周期長、成本高,市場需求有限,如何讓這項非遺技藝‘活’起來,同時帶動地方經濟,也是我們一直在思考的問題。”

圖為柚罐工坊工人在制作柚罐。羅慧琴攝

文化賦能:多元項目激發鄉村經濟活力

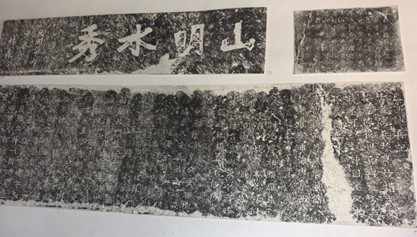

除柚罐外,館內還設有文物收藏、文字拓印等文化項目。工作人員介紹,基地秉承“以文化賦能經濟社會”的理念,定期組織文物觀摩、非遺體驗、傳統文化講座等活動,吸引周邊高校學生、文化愛好者參與,推動中華優秀傳統文化實現創造性轉化與創新性發展。

圖為產業基地內的拓片。王丹攝

成員們在對拓印工作人員的采訪中了解到,許多珍貴的文字拓片具有極高的歷史研究價值,承載著豐富的文化信息。然而,工作人員痛心地表示,2024年桂林遭遇特大洪水,導致大量珍貴的拓印作品被損毀,損失難以估量。“這些拓片很多都是孤本,一旦損毀就再也無法復原了。”工作人員無奈地說道。這場自然災害不僅造成了文化資產的流失,也對拓印技藝的傳承帶來了嚴峻挑戰。目前基地正在積極搶救剩余藏品,并加強數字化保護工作。

此外,基地還與廣西其他地區的村干部合作,邀請黨員、村民代表前來學習經營模式,探索“文化+旅游”“文化+教育”等融合發展路徑,為農村經濟注入新活力。

地理優勢待挖掘:農旅融合或成突破口

桂林市地處亞熱帶季風氣候區,年平均氣溫約20℃,無霜期超300天,得天獨厚的自然條件為沙田柚種植提供了充足的熱量資源。基于此,團隊成員提出建議:可結合農事勞動開發農家樂、研學旅行等項目,吸引游客和學生參與柚子或其他農作物的種植、柚罐制作等農事活動,這既能豐富文旅業態,又能讓年輕一代切身感受勞動的價值。

圖為柚罐產業基地周圍環境。王丹攝

“這里雖距離市區較遠,但周邊高校眾多,且道路平坦,如果能打造‘非遺文化+農耕體驗’的特色路線,或許能成為桂林文旅的新亮點。”實踐團成員表示。

展望未來:持續跟進探索鄉村振興新路徑

盡管文化館在文化傳承與創新方面取得了一定成效,但實踐團也發現,其發展仍面臨知名度低、產業鏈不完善等問題。下一步,團隊計劃結合調研成果,協助基地對接電商平臺、文旅企業,拓寬銷售渠道。同時撰寫調研報告,向當地政府建言獻策,推動非遺文化與鄉村旅游、教育研學的深度融合。

此次三下鄉活動不僅讓大學生深入了解了非遺文化的價值,也為探索鄉村振興提供了新思路。未來,團隊將持續跟進,助力桂林文化經濟協同發展。

圖為非遺柚罐實踐隊在基地合影賈靈羽攝