為破解農村土地流轉中的法律盲區,助力鄉村振興法治化建設,2025年7月9日,重慶人文科技學院“同心耕夢法治田,巴渝寨韻石榴紅”社會實踐團走進黔江十三寨新建村,在社區活動室開展了一場別開生面的“土地法律小課堂”。活動以“需求導向、精準滴灌”為核心理念,創新打造“案例破題+互動解惑+實操賦能”普法鏈,將土地法律知識“精準投送”至群眾心田,實現普法供給與村民需求的“雙向奔赴”,讓法治的種子在群眾心中真正落地生根,為鄉村振興積蓄堅實的法治之力。

“你們有將土地出租給別人嗎?”“有簽過正式合同嗎?”“要是鄰居借你家地種菜,結果偷偷挖了魚塘,該怎么辦?”活動伊始,宣講員拋出三個貼近生活的提問,瞬間點燃數名村民討論熱情。這種從“身邊事”切入的互動破冰,迅速拉近了法律與村民的距離。

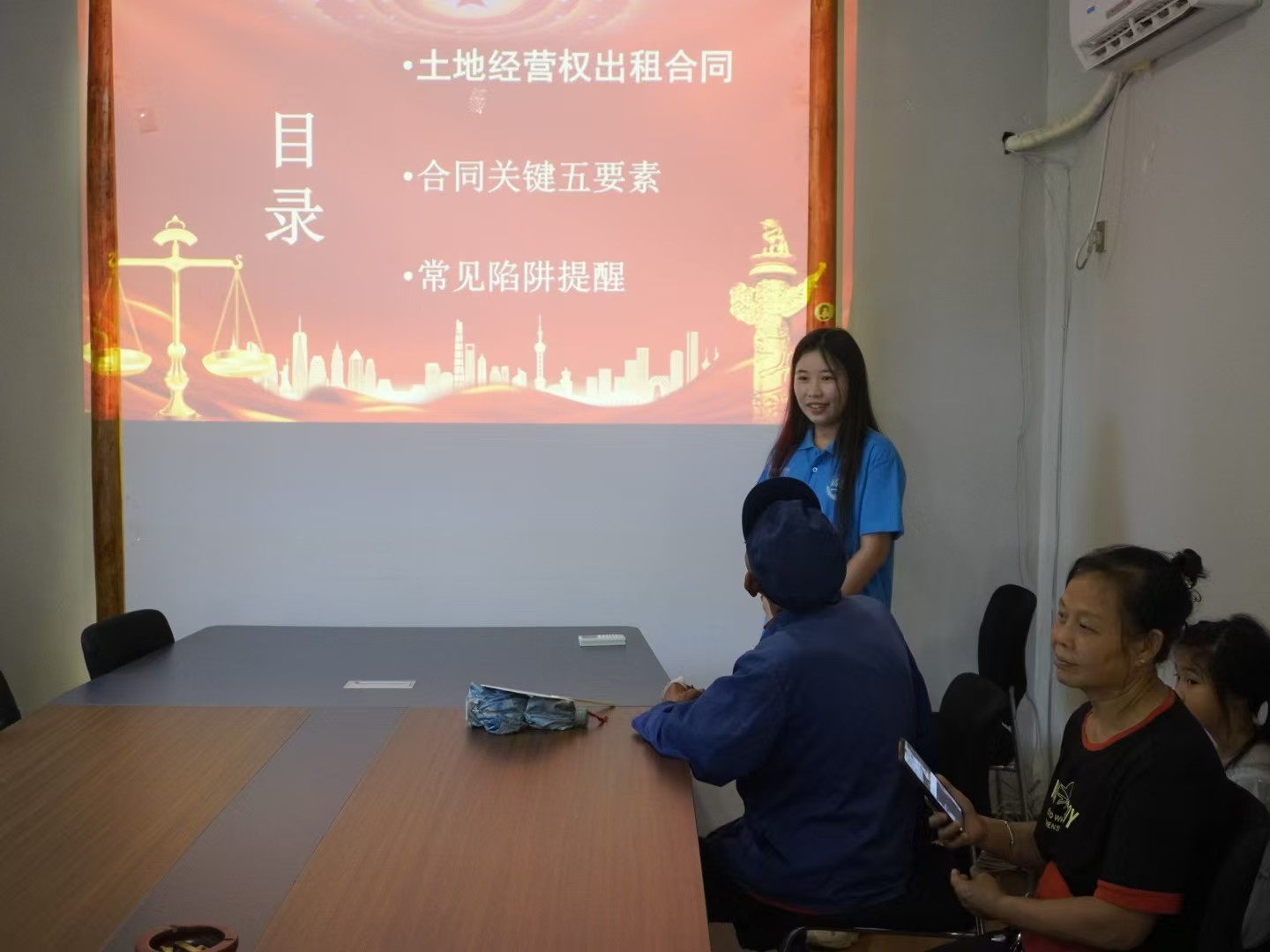

(圖為普法人員拋出生活化問題引發村民討論)

(圖為普法人員拋出生活化問題引發村民討論) 緊接著,宣講員針對寨民理解土地流轉合同的難點,精準施策,采用“農具借還類比土地流轉”的創新教學方法,將抽象的法律條文具象化。通過講解“租戶擅改耕地建魚塘致土層破壞”、“口頭約定租金引發追討無門”等鄰村真實案例,普法人員以案釋法,直觀揭示“擅自變更土地用途”的法律后果與“規范合同”的剛性需求。

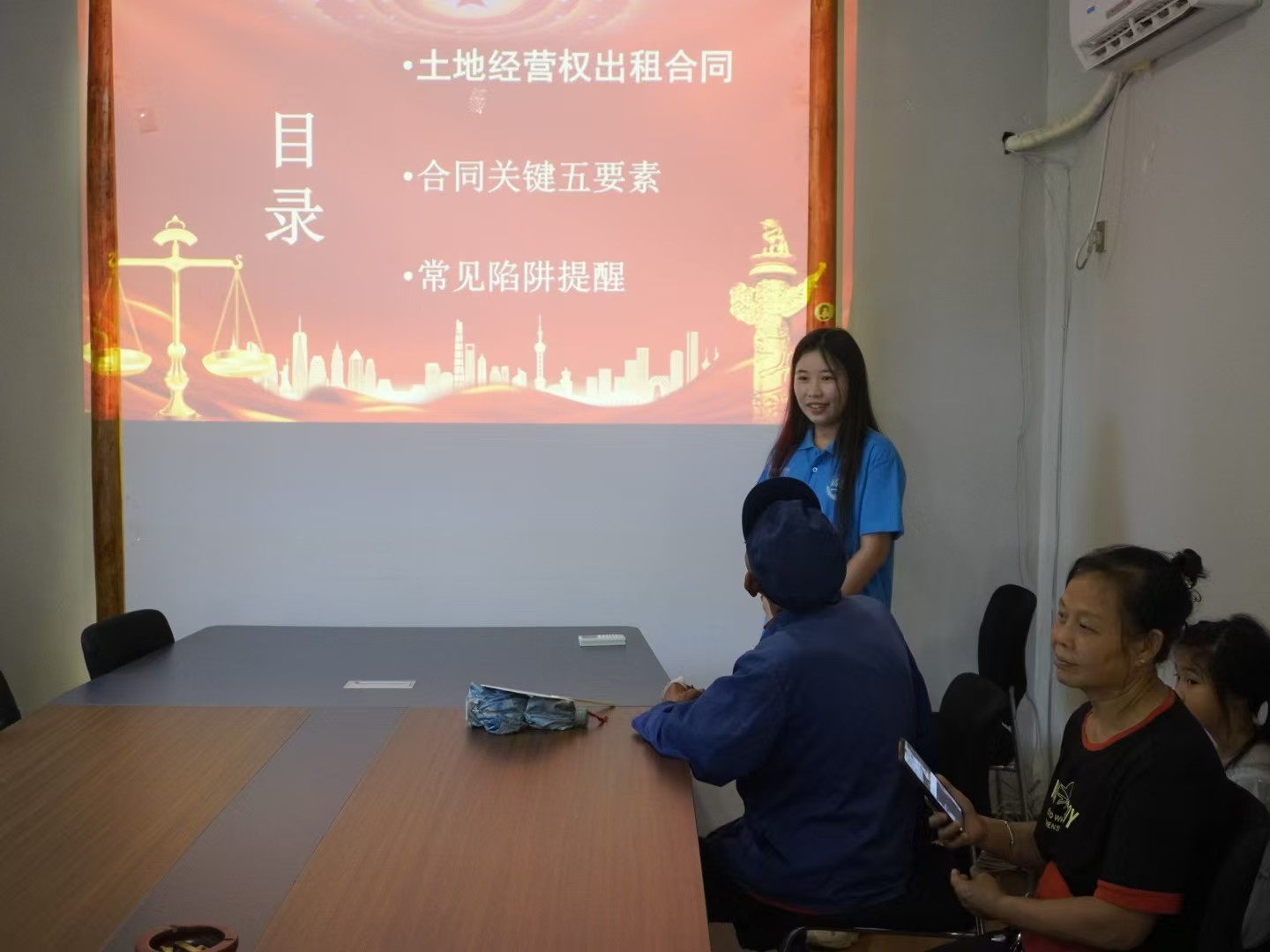

(圖為講解員講解土地出租合同關鍵點)

(圖為講解員講解土地出租合同關鍵點) 為提高寨民對簽訂合同重要性的意識,宣講員立足寨民實際需求,采用喜聞樂見的方式,將《農村土地承包法》和《民法典》中關于土地流轉的關鍵條款,轉化為“合同要寫清租多久、給多少錢、咋個給、能干啥”等“大白話”表述。活動現場,65歲的村民張大爺一拍大腿:“以前總覺得都是熟人,口頭說一聲就行,現在才明白,白紙黑字才是‘硬道理’!”這聲感慨,正是法治意識在鄉土扎根的生動注腳。

活動接近尾聲,宣講團隊通過投影展示了一份完整的土地出租合同,圍繞租賃期限、租金支付等五大核心要素,精心設置了“租期超20年是否有效”等有獎問答環節,村民們積極參與,現場氣氛熱烈。

(圖為普法人員解析土地出租合同范本)

(圖為普法人員解析土地出租合同范本) 面對“租期越長越好”的普遍誤解,普法人員結合《民法典》第七百零五條,詳細說明了20年的法定租賃上限,以及超期部分無效的法律后果;還通過“耕地變廠房”的典型案例,強調隨意改變土地用途不僅可能面臨行政處罰,還會導致合同無效。

本次普法活動,是青年學習投身鄉村振興法治實踐的生動寫照,將專業的“法言法語”轉化為村民聽得懂的“鄉音土話”,讓新建村村民對土地流轉合同的核心要素、法律風險有了具象認知。未來,實踐團成員將繼續跟進“送法下鄉”行動,推動法治理念在鄉村扎根,既守護好村民的“錢袋子”“責任田”,也為鄉村產業規模化發展、土地資源高效利用筑牢法治基石,使業強、農村美、農民富”的振興圖景在規范有序的法治環境中加速鋪展,照亮每一寸土地,為鄉村振興畫卷貢獻堅實的青春法治力量。