第一站:博物館里的時光切片

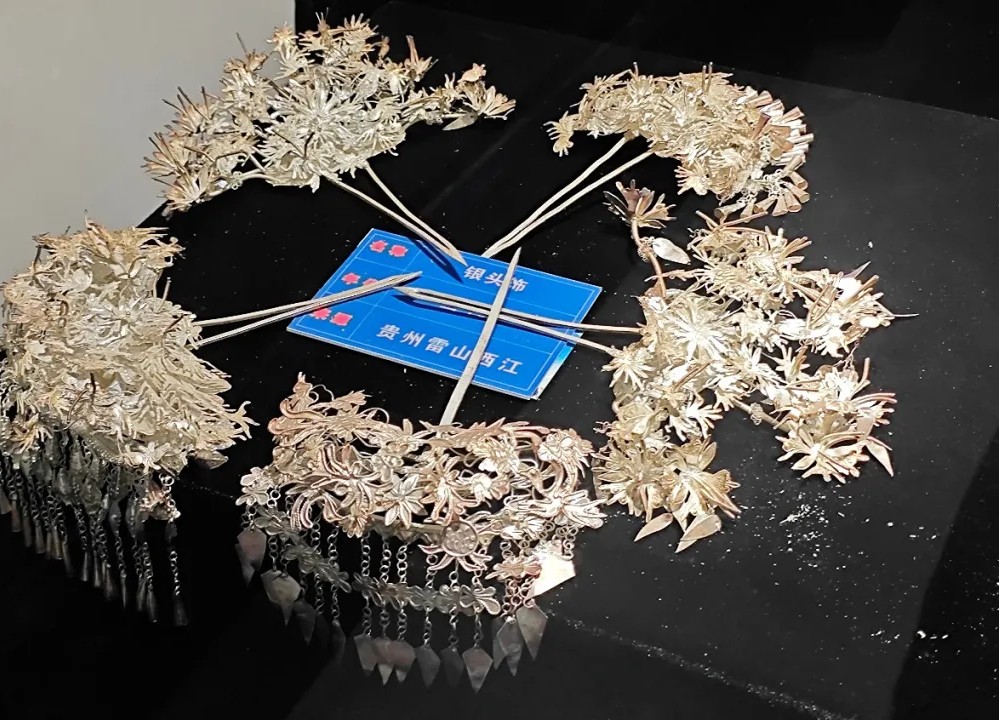

雷山縣苗銀銀飾刺繡博物館的晨光中,團隊成員的身影與展柜里的苗族盛裝交錯。銀飾陳列區(qū),牛角頭冠的鏤空花紋在燈光下投下細碎陰影。這些靜態(tài)展品在楊光賓的工作室里有了鮮活注腳——這位銀匠師傅揮動錘子,他談及"年輕人不愿學這苦手藝"時,錘子的節(jié)奏慢了半拍。而隔壁展柜里,那些標價不菲的銀飾,正默默訴說著傳統(tǒng)工藝的市場困境。

午后的任永敏苗繡工作室里,針線穿梭的細微聲響成了空間的主旋律。傳承人任永敏指著墻上的蝴蝶紋胸針介紹:“單是這對翅膀,就得繡上三天。”她攤開的一疊海外訂單中,一張快遞單格外醒目——從貴州黔東南發(fā)出的苗繡手帕,收貨地址一欄清晰印著“法國巴黎”。這枚帶著大山溫度的手工藝品,正跨越山海,讓苗繡這門中國非遺技藝在異國綻放光彩。

第二站:蠟刀下的藍白敘事

西江千戶苗寨里,李文芳的蠟染工作坊飄著藍靛草的清香。炭火上的蠟液咕嘟作響,她握著銅蠟刀在棉布上游走,稻穗紋樣的輪廓漸漸清晰。"先祖發(fā)現(xiàn)蠟能防染,才有了這門手藝。"她將布浸入染池的瞬間,綠色迅速漫過棉布,晾曬時又魔術般轉成靛藍。團隊成員的作品總在脫蠟環(huán)節(jié)前功盡棄,而李文芳的成品上,藍白相間的幾何紋里,藏著苗家人對自然的敬畏。當被問起現(xiàn)代機械化沖擊時,她只摩挲著泛黃的祖?zhèn)飨灥叮渡砩系目毯蹍s比任何話語都更沉重。

第三站:古寨中的新舊對話

進入郎德苗寨,十二道攔門酒的牛角杯碰撞出迎賓曲。穿百褶裙的姑娘遞過酒碗時,銀項圈的反光映在石板路上,與670年的吊腳樓群構成時空疊影。銅鼓坪的蘆笙聲里,戴祖?zhèn)縻y飾的老人跳起板凳舞,裙擺掃過地面的瞬間,仿佛攪動了整個村寨的歷史。郎德苗寨作為商業(yè)化較輕的苗寨村落,有著更淳樸的風格,更加真實,更加充滿活力的體驗。

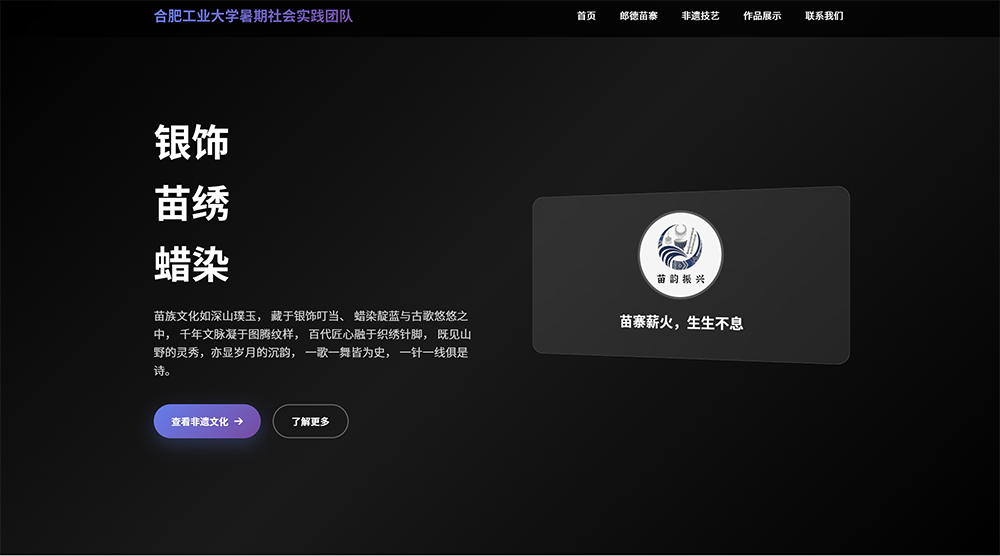

午后的游客中心,團隊成員為郎德苗寨張貼的NFC標識,NFC標識可以貼在一些人多的地方,供人們碰一碰獲取非遺內(nèi)容。NFC標識中被團隊成員填充了團隊自己開發(fā)的苗族非遺文化宣傳網(wǎng)頁,所有來往的行人可以使用手機碰一碰即可跳轉至我們的網(wǎng)頁,線上了解一些非遺文化,使苗寨運營更具現(xiàn)代化。游客們用手機碰一碰標識,網(wǎng)頁中對非遺作品的介紹,以及關于苗寨的概述,讓人們與苗族的古老非遺文化更進一步,完成了一場非遺傳承的隔空對話。景區(qū)負責人笑著說:"老手藝碰上新科技,才有奔頭。"

在這段三下鄉(xiāng)過程中,團隊觸摸到的不僅是技藝的溫度,更是一條從過去通向未來的傳承之路——針線縫合著傳統(tǒng)與現(xiàn)代,銀火淬煉出文化的新生。