導語:2025年7月23日至30日,安徽大學赴壽縣“返家鄉”專項主題暑期社會實踐重點團隊團循著楚風漢韻,回到千年古城壽縣,展開“返家鄉”專項主題暑期社會實踐活動。團隊以“浴火承楚韻,青春灼其華”為口號,圍繞“文化遺產保護傳承與鄉村振興融合路徑”展開深度調研。團隊走進安徽楚文化博物館、壽縣古城四城門、孔廟、報恩寺、張士宏豆腐宴非遺傳承館和安徽八公山泉豆腐文化旅游有限公司,通過志愿服務、問卷互動、訪談、短視頻創作。

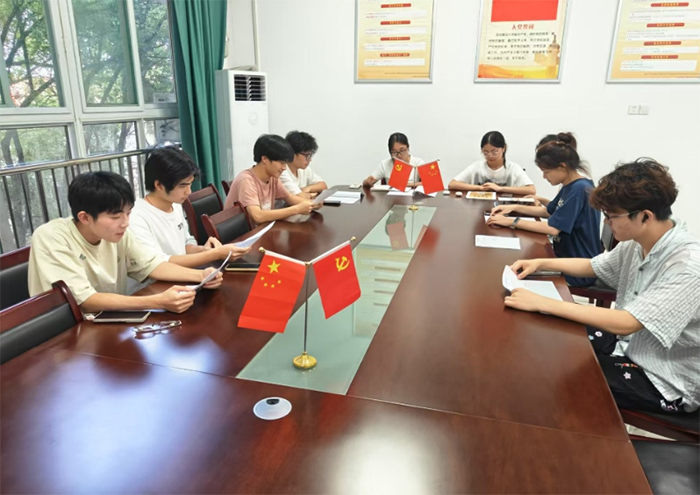

(上圖為實踐團隊員開會進行準備活動和明晰注意事項)

等方式,解碼楚文化、豆腐非遺技藝等文化遺產的當代表達,探尋文化資源如何轉化為縣域經濟新動能。此次實踐既是一次青年與歷史的對話,也是一堂“文化+科技+產業”的鄉村振興現場課,為壽縣文旅融合升級貢獻青春方案。

(一)安徽楚文化博物館實踐:在文物與青春的對話中傳承文明 7月23日至25日,安徽大學赴壽縣“返家鄉”專項主題暑期社會實踐重點團隊的成員們,走進安徽楚文化博物館,以志愿服務為契機,沉浸式探尋楚文化的深厚底蘊。

(上圖為團隊成員與安徽省楚文化博物館工作人員代表合影)

抵達博物館后,團隊首先采訪了工作人員代表,在團隊成員張恒撰寫的新聞稿的幫助下,隊長李瑤對博物館在文物保護、旅游開發、文化傳播面臨的機遇與挑戰方面進行了詳細的提問。“我們通過線下展覽、線上數字展廳和研學活動吸引訪客,尤其是‘楚風漢韻’主題展,結合實物與多媒體,讓游客直觀感受壽州作為楚國都城的歷史地位。”工作人員回答道。實踐團成員俞士玲和楊玚對采訪進行了全過程拍攝記錄,其他成員則認真聆聽工作人員代表的發言,結合自身專業所學,為博物館的發展積極建言獻策。

隨后,團隊成員化身志愿者,投入到展廳服務中。“楚文化陳列”展廳,包含“立國江漢”、“東進江淮”、“徙都壽春”、“楚韻悠長”四個單元,青銅鼎群紋飾精美,成員們引導游客有序參觀,講解器物背后的禮樂故事。“壽縣文明史陳列”區,楚簡陳列整齊,展現壽縣從古至今的歷史變遷;“壽春壽文化”展廳,以“壽”為核心,展示壽縣民俗、信仰等文化特色。在志愿服務間隙,團隊成員還紛紛作為參觀者進入展廳,解讀簡文里的楚地往事。

(上圖為團隊成員參觀楚文化博物館陳列的城墻瓦片)

青銅鑒古今,竹簡載春秋,學子以此契機破譯文明密碼,讓楚韻在青春注腳下,流淌成跨越千年的文化新篇。

(二)壽縣圖書館實踐:問卷與互動中的楚文化民心探尋 7月26日,團隊走進壽縣圖書館,以發放問卷調查、開展文化互動游戲的方式,探尋群眾對楚文化的認知與期待,為壽州文化傳承收集第一手民意數據。

(上圖為實踐隊隊員們與圖書館館長的合影)

壽縣圖書館的主樓以“豆腐”為設計母題,建筑外立面以青灰色清水混凝土為主,恰似豆腐的素雅色澤;多個立方體塊錯落組合,暗合豆腐切割與堆疊的工藝意象,呼應著壽縣“豆腐發源地”的歷史身份。館藏中不乏楚文化相關典籍與地方文獻,團隊抵達后,先與圖書館負責人交流,了解館藏中的楚文化資料。

26日下午,圖書館門口的小廣場上熱鬧起來。實踐團全體成員帶著提前設計好的“壽州文化調查問卷”,向過往游客介紹調研目的并詢問“您知道壽縣古城墻與楚文化的關系嗎?您平時通過什么渠道了解家鄉歷史?”團隊成員一邊引導填寫,一邊細致記錄受訪者的補充意見,當天下午共回收有效問卷近100份。一旁的團隊成員俞士玲舉著相機,捕捉著答題群眾的認真神情。

(上圖為成員進行問卷調查活動)

在一天的活動中,團隊不僅收集到不同年齡、職業群體的人們對楚文化的認知程度與傳播需求,更通過互動讓更多人關注家鄉文化。

(三)壽縣古城墻以及四城門(賓陽門,定湖門,通淝門,靖淮門)實地調研:青春守護千年城垣 為深入了解中國古代城市防御智慧與文化遺產保護現狀,2025年7月27日至28日,安徽大學赴壽縣“返家鄉”專項主題暑期社會實踐重點團隊一行人,赴壽州古城,開展了古城墻專項調研活動。團隊徒步丈量古城墻,實地探訪四座百年城門,解碼這座“地下博物館”的軍事與防洪密碼。

壽縣古城墻始建于宋代,是中國現存保存最完好的七座古城墻之一,也是全國重點文物保護單位。實踐團成員以“徒步+記錄”的形式,沿全長7147米的古城墻展開系統性考察。重點聚焦賓陽門(東門)、定湖門(西門)、通淝門(南門)、靖淮門(北門)四座歷經滄桑的主城門,通過拍攝與文字記錄,詳細考察了城門的結構特征、磚石材質、甕城布局及歷代修繕痕跡。

通過實地考察,隊員們深入理解了四座城門的獨特功能與文化寓意:賓陽門取“迎賓朝陽”之意,是古城迎納祥瑞的象征,其甕城結構精巧,展現了古代軍事防御的前瞻性;定湖門直面煙波浩渺的壽西湖,歷史上肩負防洪重任,墻體可見清晰的水位線刻痕,是研究古代水利工程的活化石;通淝門連接淝水古戰場,門洞內車轍深嵌,見證千年商旅往來;靖淮門雄踞淮河要沖,城墻內外雙重甕城設計,凸顯其軍事要塞地位,至今仍發揮著汛期防洪的關鍵作用。

(上圖從左到右分別為賓陽門、定湖門、通淝門、靖淮門)

調研期間,團隊累計拍攝影像資料300余份,撰寫調研筆記萬余字。隊長李瑤表示:“這次實踐讓我們跳出課本,真切感受到中國古代城防體系的偉大。我們將整理調研報告,提出‘數字化保護+文旅融合’的創新建議,助力壽縣古城墻保護。”

腳踏青磚,手撫斑駁。此次古城墻之行,不僅是一次文化尋根,更是一堂生動的文化自信課。

(四)孔廟與報恩寺實地調研:叩響圣殿心扉 7月29日,團隊一行人懷著對家鄉文化的深厚情感,先后參觀壽縣孔廟和報恩寺。

壽縣孔廟——這座始建于唐代、歷經滄桑的儒學圣地,肅穆的大成殿、斑駁的石碑、承載著無數文人學子夢想的泮池,讓隊員們深刻感受到儒家文化在家鄉土地上的綿延不息。團隊成員紛紛表示:“站在大成殿前,仿佛能聽到歷史的回響,體會到‘尊師重道’的千年傳承,這不僅是書本上的知識,更是活生生的文化現場。”

(上圖為孔廟大門)

在報恩寺,這座始建于唐代、重建于宋代的千年古剎,團隊成員則領略了佛教文化與古代建筑藝術的完美融合。其中,實踐團重點考察了寺內著名的宋代泥塑十八羅漢、唐槐宋碑等珍貴文物,并對大雄寶殿獨特的建筑結構進行了細致觀察。團隊成員楊玚站在報恩寺內千年銀杏樹下感慨道:“報恩寺不僅是宗教場所,更是一座古代藝術寶庫,其建筑、雕塑、碑刻都蘊含著豐富的歷史信息,是研究宋元時期江淮地區文化藝術的活化石。”

(上圖為報恩寺內院)

孔廟承載著儒家的文脈精神,報恩寺展現了古代工匠的智慧,它們共同構成了壽縣歷史文化的筋骨與血肉。傳承和弘揚這份文化遺產,青年學子責無旁貸。

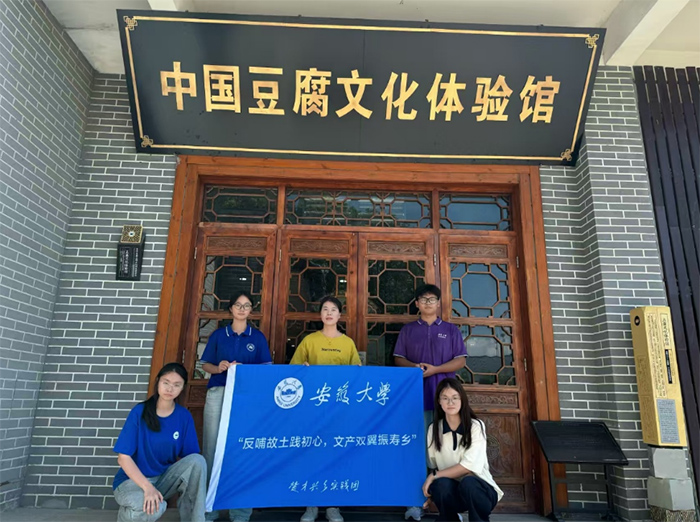

(五)從非遺老手藝到產業新篇:壽州豆腐的傳承探尋 7月30日,安徽大學赴壽縣“返家鄉”專項主題暑期社會實踐重點團隊,先后來到張士宏豆腐宴非遺傳承館和安徽八公山泉豆腐文化旅游有限公司,在豆香氤氳中探尋壽州豆腐文化的千年脈絡。

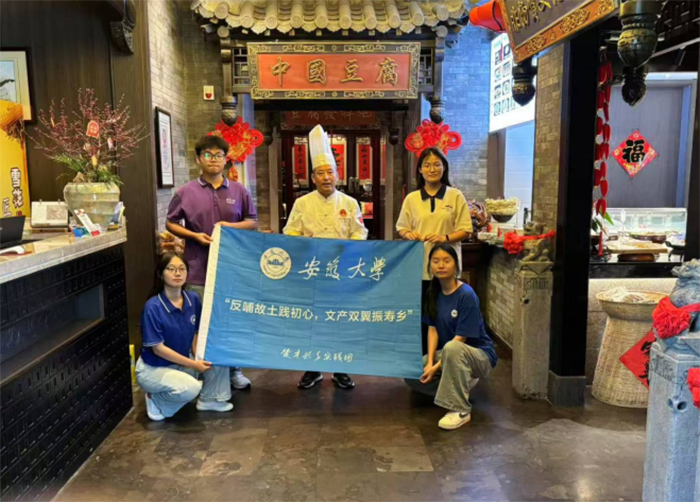

(上圖為團隊成員與國家非遺傳承人張士宏先生合影)

在張士宏豆腐宴非遺傳承館,國家級非遺項目(壽縣豆腐傳統制作技藝)傳承人張士宏早已備好古法工具。“做豆腐,最講究‘水’與‘磨’,咱壽縣的泉水和老石磨,才能出這一口鮮。”他指著院中的青石磨說。團隊成員們輪流上前體驗:雙手扶住磨柄,隨著石磨緩緩轉動,泡好的黃豆與泉水在磨盤間交融,漸漸化作細膩的豆糊。團隊成員在經過嘗試后,對這份傳統工藝多了份敬畏。

張士宏老師還特意展示了豆腐宴的幾道經典菜品:“牡丹豆腐”如白玉透雕、“銀魚豆腐羹”似瓊漿凝脂、“菊花豆腐”細如發絲體現精湛的刀工、“劉安煉丹”透露人生充滿酸甜苦辣咸的哲理、“時苗留犢”歌頌清白做人做事的高尚品德……每一道菜品都透著對食材的極致理解。“做豆腐宴,既要守古法,也要隨時代變。”這是張老師對豆腐宴的要求與追求。

(上圖菜品從左往右依次為牡丹豆腐、銀魚豆腐羹、菊花豆腐、劉安煉丹、時苗留犢、乾隆豆腐)

隨后團隊成員轉至安徽八公山泉豆腐文化旅游有限公司,負責人李景紅帶著團隊成員走進生產區。透過玻璃隔斷,自動化生產線正有序運轉,篩選后的黃豆經浸泡、研磨、煮漿等工序,逐漸凝結成塊。“這條生產線保留了傳統‘點鹵’的關鍵步驟,但在前處理環節實現了自動化,既保證口感,又提高了效率。”李景紅老師指著設備介紹。團隊成員們一邊聽老師介紹,一邊結合專業知識與負責人探討“現在電商渠道占比多少?”“或許可以通過‘文化+電商’的模式,讓八公山豆腐的故事隨產品一起走出去。”

(上圖為團隊成員與安徽八公山泉豆腐文化旅游有限公司負責人李景紅老師合影)

從古法石磨,到自動化生產線,一天的實踐串聯起壽州豆腐文化的過去與現在。這份來自青春的關注與行動,正讓千年豆香在新時代的土壤里,生長出更綿長的傳承脈絡,為鄉村振興中的文化賦能寫下生動注腳。

此次壽州之行,安徽大學“返家鄉”專項主題暑期社會實踐重點團隊遍訪壽州歷史遺跡、楚文化博物館與豆腐工坊,于楚風漢韻與豆香中領悟“傳承”的真諦——它凝于古城磚瓦的智慧,淌于石磨轉動的匠心,更系于新時代青年肩頭重燃的千年文脈火種。實踐揭示:壽州文化是鮮活可觸、可與之對話的靈魂;鄉村振興是將非遺推向市場、將歷史融入旅游、將青年創意注入鄉土的切實行動。展望未來,團隊將以數字技術為橋、青年創意為帆,助力壽州文化走出展柜走出典籍,融入鮮活場景與廣闊傳播空間,讓千年文脈在鄉村振興中持續流淌,讓青春力量為文明傳承永續賦能!

通訊員 段仁豪 王志偉