7月20日至27日,廣西師范大學文學院“古語新說”實踐團隊前往江西省吉安市泰和縣,開展為期8天的暑期“三下鄉”社會實踐活動。團隊以“古文傳承與創新”為主題,通過在學校和社區進行問卷調查、課堂觀察、訪談等形式,深入調研當地中小學生古文學習情況,探索傳統文化教育的實踐路徑。

在泰和中學初中部初一年級的語文課上,教師肖群正帶領學生朗讀《岳陽樓記》。她發現,盡管通過多媒體課件展示了洞庭湖的壯麗景象,但部分學生仍難以理解文中“先天下之憂而憂”的情感內涵。“學生更習慣短視頻的直觀表達,對古文抽象語言缺乏耐心”,肖群坦言。在泰和中學調研時,語文教師肖林向團隊展示了一本被翻舊的教學參考書:“全縣統一配發的古文解析資料只有這一種,想找拓展素材得自己上網查。”

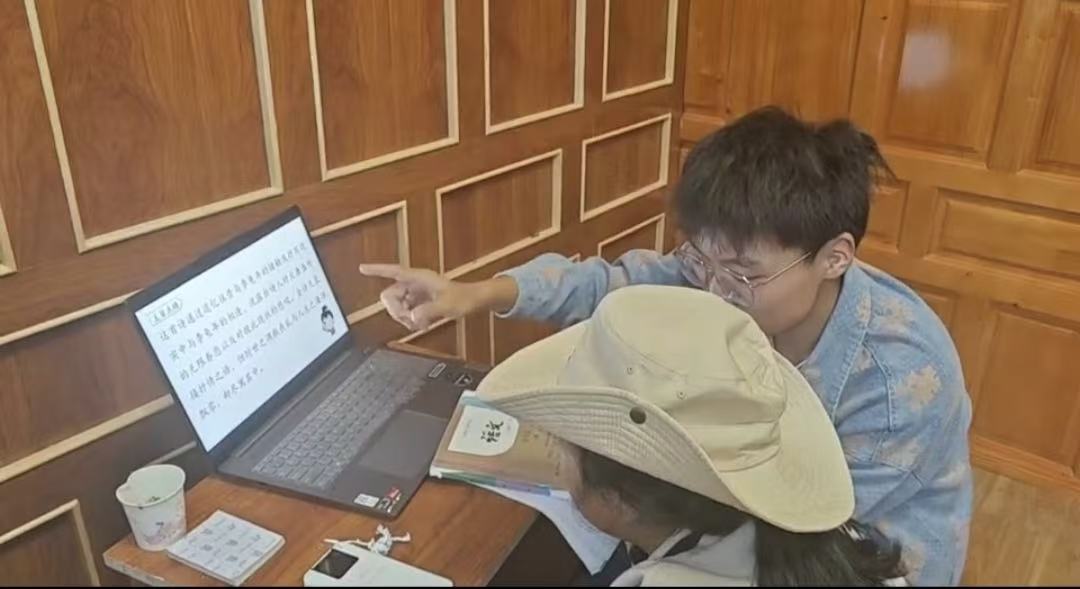

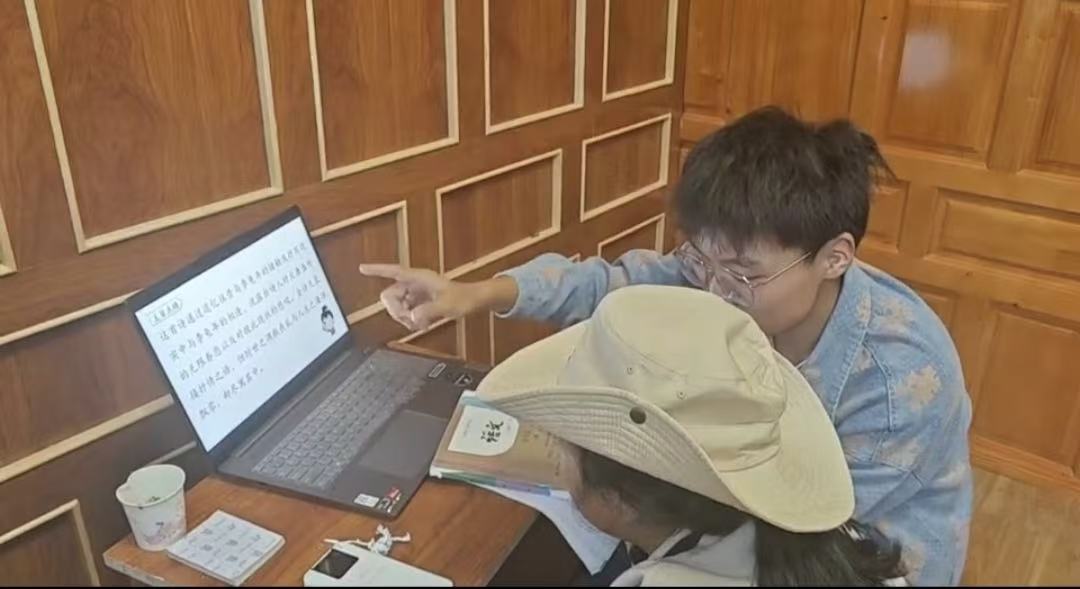

團隊成員在泰和中學采訪學生的古文學習情況 賴洪霄攝

實踐團隊隨機抽取泰和縣3所中小學以及2個社區的155名學生進行問卷調查。結果顯示,僅28%的學生表示“喜歡學習古文”,超過半數認為古文“難懂枯燥”。團隊成員唐婷婷在調研筆記中記錄:“一名初二學生說,《出師表》里‘鞠躬盡瘁’的意思他背得滾瓜爛熟,但問到如何聯系現實生活時,他卻沉默了。”

圖為團隊成員在社區進行學生古文學習情況調研 何毅攝

截至7月27日,團隊累計走訪泰和縣3所學校,2個社區,收集有效問卷155份,并計劃形成調研報告。團隊指導老師、廣西師范大學文學院教授肖瑜表示,此次調研報告將聚焦“情境化教學”和“跨學科融合”兩大方向,“讓古文從試卷走向生活,才是傳承的根本”,肖瑜說。

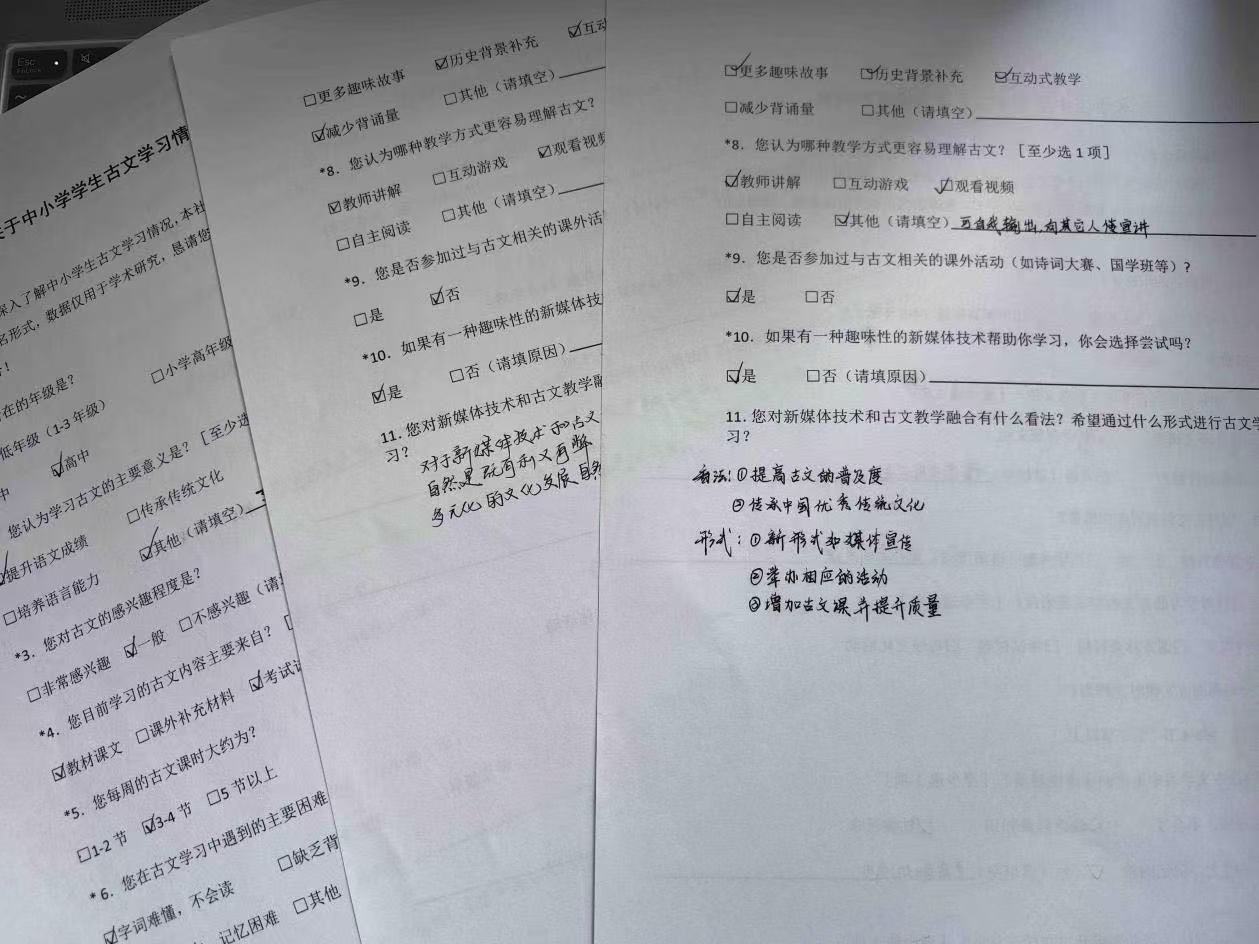

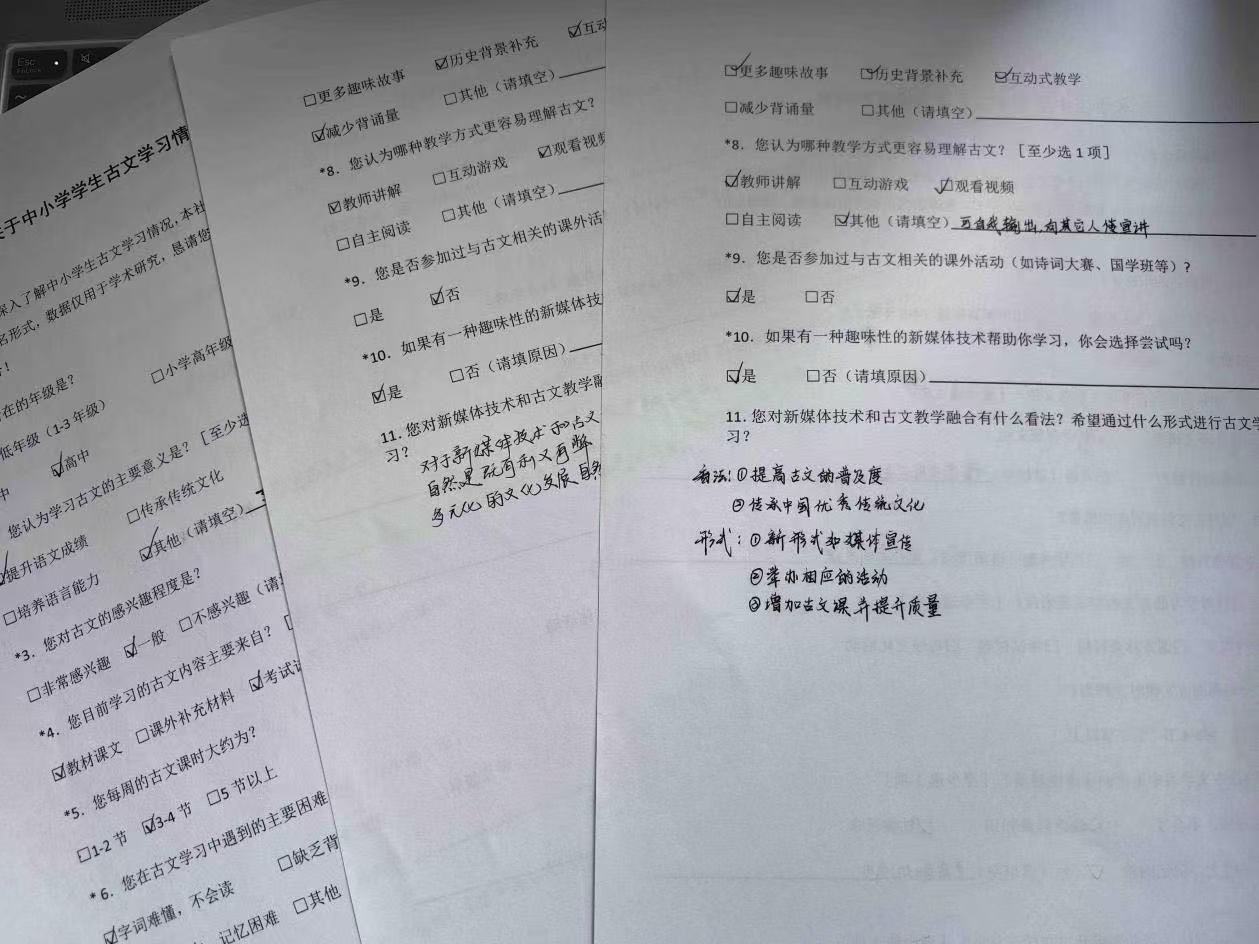

部分學生填寫的調查問卷 賴洪霄攝

此次活動充分顯現了對于中小學生進行好古文教育的重要性。“要讓古文‘活’在當下,既要打破課堂的邊界,也要連接時代的脈搏。”實踐團隊隊長賴洪霄總結道。團隊成員表示,他們將繼續追蹤古文教學改進情況,讓調研不止于紙面,更轉化為實實在在的教育行動。

(文/賴洪霄 唐婷婷 冉旭東 何毅 蘇琮寶胡振鈞 胡文馨,圖/賴洪霄 何毅)

團隊成員在泰和中學采訪學生的古文學習情況 賴洪霄攝

團隊成員在泰和中學采訪學生的古文學習情況 賴洪霄攝 圖為團隊成員在社區進行學生古文學習情況調研 何毅攝

圖為團隊成員在社區進行學生古文學習情況調研 何毅攝 部分學生填寫的調查問卷 賴洪霄攝

部分學生填寫的調查問卷 賴洪霄攝