探秘臨沭柳編,傳承指尖技藝

2025年7月6日至9日,淮北師范大學“探秘臨沭柳編,傳承指尖技藝”實踐團隊赴山東省臨沂市臨沭縣,開展了為期四天的暑期“三下鄉”社會實踐活動。團隊成員通過參觀柳編博物館、發放調查問卷、組織專題討論會等形式,在實踐中感受國家級非遺柳編的文化底蘊,為傳統技藝的當代傳承探尋新思路,對臨沭柳編的認知現狀、傳承挑戰及發展路徑進行了全面調研,為非遺文化的保護與傳播貢獻青年智慧。活動旨在深入挖掘傳統工藝的當代價值,推動傳統手工藝的傳承與創新。

探訪臨沭柳編博物館,感受指尖上的匠心

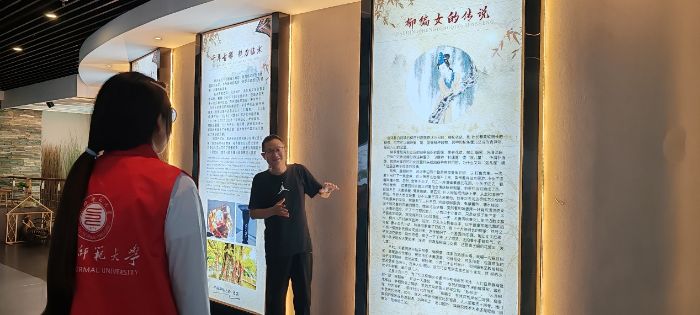

圖為團隊成員參觀臨沭柳編博物館(數學與統計學院董亞文供圖)

7月6日,團隊首站抵達臨沭柳編博物館。通過解說,團隊成員了解到了柳編的起源、發展、編織手法等方面,沉浸式體驗了柳編文化的獨特魅力。

柳編屬于國家級非物質文化遺產,是一種傳統手工藝品,最早可追溯至唐朝,距今已有1400多年的歷史。這項技藝以柳條為原材料,經過削、磨、染色、編織等多道精細工序制作而成,兼具實用價值和觀賞價值,有“中國編織藝術的瑰寶”之稱。

在臨沭柳編博物館,團隊成員近距離欣賞了琳瑯滿目的柳編作品,從每一根柔韌的柳條中體悟到匠人的巧思與堅守。柳編技藝以其“萬物皆可成”的獨特魅力,既能打造簸箕、籮筐等傳統工具,又可創作現代風格的座椅、花瓶等工藝精品;既能惟妙惟肖地展現現實中的花草魚蟲,又能生動形象地呈現神話傳說中的祥瑞龍鳳,包羅萬象,展現出無窮的藝術表現力。

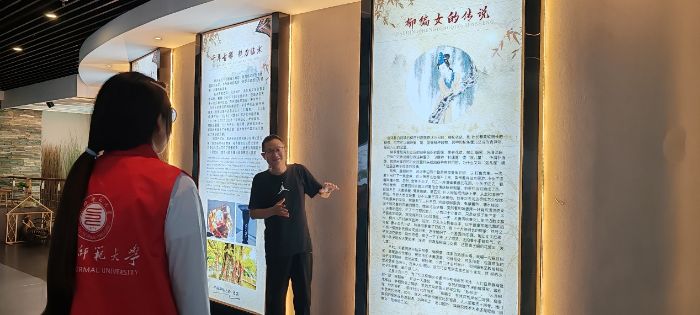

圖為講解員向團隊成員介紹柳編的歷史(數學與統計學院董亞文供圖)

通過講解員的介紹,團隊成員了解到柳編市場的興盛衰落。在經濟欠發達時期,柳編是人們制作筐、簍等生活用具的重要工藝,廣泛應用于農業生產和日常生活。然而,隨著社會進步,傳統柳編產品的實用價值逐漸降低,市場需求隨之萎縮。由于柳編無法機械化生產,完全依賴手工制作,生產效率低且人工成本高昂,導致產品價格缺乏競爭力,難以與現代工業制品抗衡。此外,柳編技藝學習周期長、回報慢,在就業選擇多元化的今天,年輕人更傾向于從事高薪或輕松的行業,使得傳承人日益減少。許多老藝人年事已高,而年輕一代對傳統手工藝興趣寥寥,柳編技藝正面臨失傳的嚴峻挑戰。

問卷透視現狀,剖析傳承難題

圖為團隊成員進行線下調查(數學與統計學院丁艷供圖)

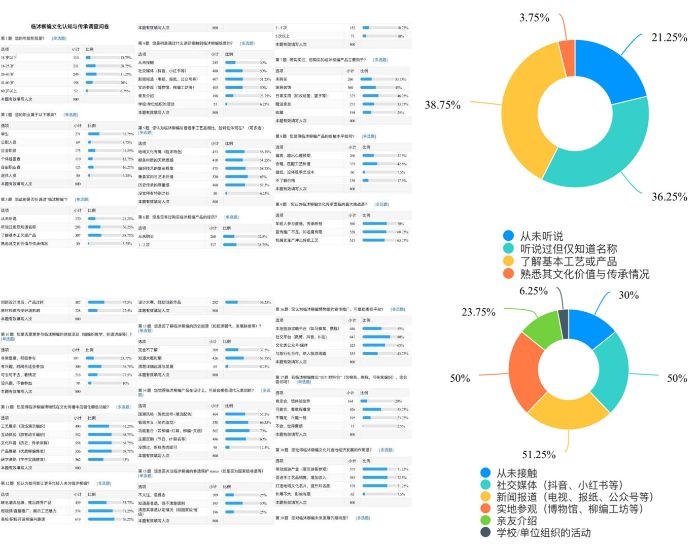

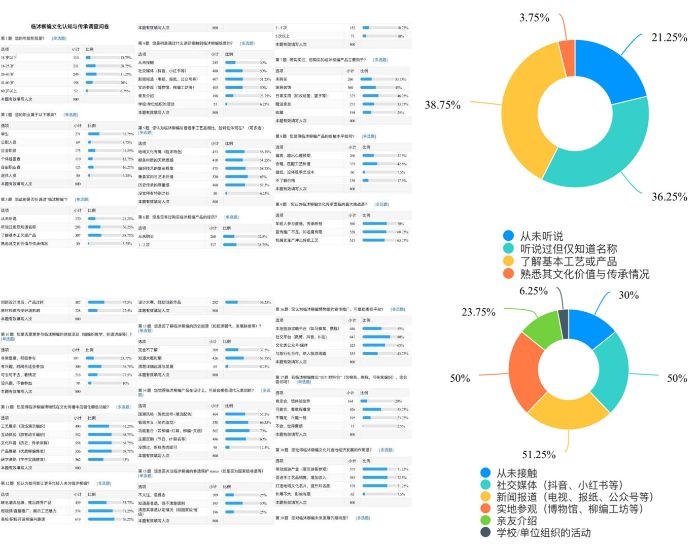

7月7日至8日,團隊開展調研活動采用線上線下相結合的方式收集數據。線上通過社交媒體廣泛發放電子問卷,線下在文化廣場、社區、集市等地進行紙質問卷調研,最終回收有效問卷800份,覆蓋不同年齡段和職業背景的受訪者。通過對數據的系統分析,團隊發現以下現象:

1.認知度有待提升:38.75%的受訪者了解柳編基本工藝,其中僅3.75%熟悉其文化價值。

2.年輕群體參與不足:70%的受訪者認為“年輕人參與度低”是最大傳承挑戰。

3.傳播渠道偏好明顯:短視頻平臺和社交媒體的接觸占比達80%,遠超傳統新聞媒體(51.25%)。

4.創新需求強烈:65%的受訪者期待“傳統工藝與現代設計結合”,70%期待“柳編+現代設計”的跨界產品。

共話傳承之路,展望非遺未來

圖為臨沭柳編文化認知與傳承調查問卷的部分統計結果(數學與統計學院鄧茗月供圖)

7月9日,團隊召開專題討論會,總結調研成果并交流實踐心得。會上,團隊成員通過數據可視化報告直觀呈現問卷分析結果,并圍繞柳編技藝的推廣策略與傳承路徑展開深入探討,發表各自見解。

最后,團隊整理出《關于臨沭柳編傳承與發展的建議報告》,主要包括以下三方面內容:一是推動“柳編+文旅”融合,將臨沭柳編博物館納入全域旅游精品線路,開發沉浸式非遺體驗項目,打造特色文化地標;二是建立“非遺傳承人+設計師”合作機制,開發國潮風格、IP聯名等市場化產品,提升產業附加值;三是開展“柳編進校園”活動,通過大學生設計競賽、青少年手作工坊等多元形式構建階梯式人才培養機制。

一根柳條,編織千年文化;一次實踐,點燃傳承薪火。通過此次暑期“三下鄉”活動,團隊成員不僅見證了非遺技藝的精湛,更意識到文化傳承的時代責任。活動雖已落幕,但團隊與臨沭柳編的故事仍在繼續。團隊成員表示,將持續關注柳編發展動態,通過新媒體平臺宣傳調研成果,讓更多人認識這門“指尖上的藝術”。

(文:董亞文鄧茗月/圖:董亞文鄧茗月丁艷/審核:饒蕾/審校:張東杰/終審:吳守寶)