2025年7月10日,昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院中華文脈傳承團深入云南省臨滄市烏木龍彝族鄉(xiāng)及永德縣,開展永德非遺文化調(diào)研活動。團隊通過實地走訪,深入挖掘當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族文化資源,探尋紅色歷史脈絡(luò),感受鄉(xiāng)村振興成果,進一步鑄牢中華民族共同體意識。

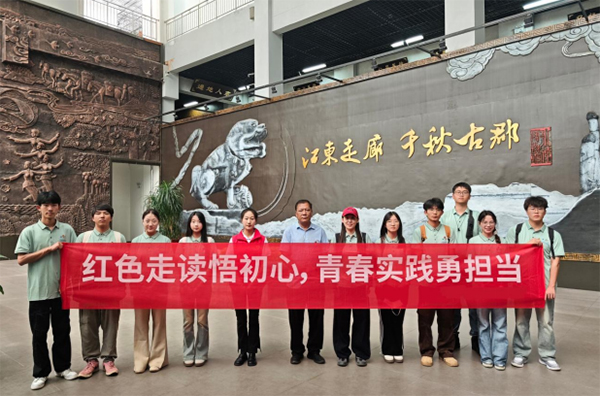

圖一:中華文脈傳承團在烏木龍鄉(xiāng)鄉(xiāng)史館廣場合影。通訊員 王艷霞 供圖

清晨,團隊抵達烏木龍彝族鄉(xiāng),首站參觀了烏木龍鄉(xiāng)史館。鄉(xiāng)史館內(nèi)陳列著豐富的俐侎人生產(chǎn)生活實物,其中最具特色的是俐侎人傳統(tǒng)的“干欄式”民居模型,獨特的建筑結(jié)構(gòu)適應(yīng)了當(dāng)?shù)厣降丨h(huán)境,兼具防御性與實用性。館內(nèi)還陳列著各式耕織工具,這些物件雖已斑駁,卻無聲訴說著俐侎人世代延續(xù)的農(nóng)耕文明。

圖二:講解員為成員們講解俐侎人房屋遺址。通訊員 王艷霞 供圖

鄉(xiāng)史館的黨史展區(qū)同樣令人印象深刻。一批批非遺傳承人的表演證書和照片,記錄著俐侎民歌、舞蹈等傳統(tǒng)文化在鄉(xiāng)村振興中的活化傳承,這些實物讓我們感受到黨領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)村發(fā)展的堅實步伐。

圖三:中華文脈傳承團成員在觀看非遺文化傳承人獲獎證書。通訊員 王子豪 供圖

午后,團隊轉(zhuǎn)赴永德博物館。在講解員的帶領(lǐng)下,團隊系統(tǒng)了解了永德的歷史脈絡(luò)。館內(nèi)陳列的石碑、石像年代久遠,其中明代土司碑刻記載了多民族交融的歷史細節(jié);民族樂器與服飾展區(qū)則通過蘆笙、民族服飾等實物,呈現(xiàn)出多元文化的絢麗篇章。

圖四:講解員帶領(lǐng)成員觀看俐侎人非遺龍門調(diào)視頻。通訊員 王子豪 供圖

博物館的“滇緬鐵路專題展”將大家的思緒拉回抗戰(zhàn)歲月,老照片再現(xiàn)了這條“抗戰(zhàn)生命線”的悲壯歷史。團隊成員作為鐵道學(xué)子,更應(yīng)銘記歷史,傳承不畏艱險、團結(jié)奮進的鐵道精神。

圖五:講解員在為成員講解滇緬鐵路背后的故事。通訊員 王艷霞 供圖

行程最后,團隊參觀了博物館的四史展廳。從永德早期的黨組織到脫貧攻堅,再到鄉(xiāng)村振興的嶄新畫卷,永德的每一步發(fā)展都與國家同頻共振,這就是中華民族共同體意識的生動實踐。

此次“三下鄉(xiāng)”活動,昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院中華文脈傳承團在實踐中深化了對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的理解。團隊將以此次調(diào)研為契機,進一步發(fā)揮高校文化傳承創(chuàng)新職能,為促進民族團結(jié)貢獻青春力量。

圖六:中華文脈傳承團同永德非遺文化工作者合影留念。通訊員 楊太偉 供圖

通訊員:展靚穎