2025年,在抗日戰(zhàn)爭勝利80周年的重要時刻,為傳承紅色基因、弘揚偉大抗戰(zhàn)精神,8月30日,安徽工業(yè)大學(xué)機械工程學(xué)院機器人工程專業(yè)機器243班的陳欣怡,奔赴蚌埠市黃柏營抗日遺址,在這片承載厚重歷史的土地上,以志愿服務(wù)為翼,開啟一場穿梭于往昔與當(dāng)下的紅色傳承之旅。

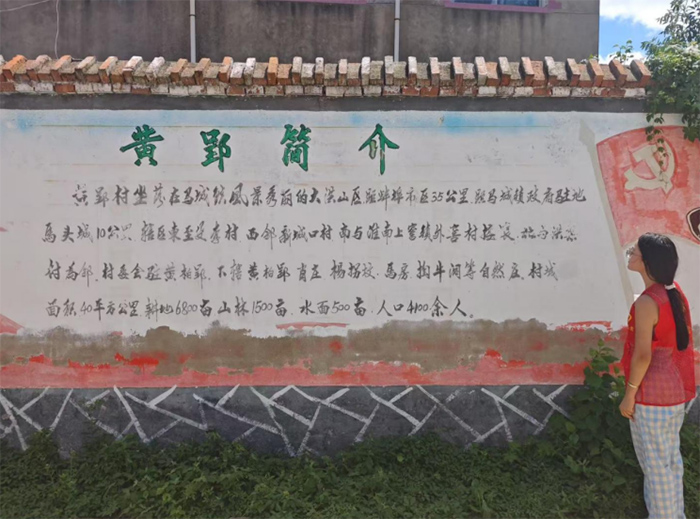

圖1為黃柏營抗日遺址墻面

踏入黃柏營,抗戰(zhàn)主題墻繪率先映入眼簾,紅色剪影與翠綠藤蔓交織,似在無聲訴說戰(zhàn)火歲月里的熱血抗?fàn)帯j愋棱v足凝視,那些奮勇向前的身影,既是歷史的鮮活注腳,更讓她對即將開展的志愿服務(wù)多了幾分使命感——要讓更多人透過這些畫面,觸摸到背后的紅色精神。

“黃柏郢古寨”文化墻前,陳欣怡仔細研讀文字,梳理古寨在抗戰(zhàn)中作為軍民協(xié)同據(jù)點的歷史脈絡(luò)。從其地理位置的戰(zhàn)略價值,到百姓與戰(zhàn)士攜手御敵的點滴,這些內(nèi)容將成為她志愿服務(wù)講解的生動素材,助力參觀者理解這片土地的紅色底蘊。

圖2為黃柏營古寨歷史簡介

抵達黃柏郢大屠殺遇難同胞紀念館,陳欣怡迅速進入志愿者角色。換上紅馬甲,她面向紀念館莊重敬禮,這是對遇難同胞的哀悼,更是以青春之姿承接歷史傳承使命的宣告。紀念館內(nèi),她沉浸式熟悉展陳內(nèi)容。“黃柏郢大屠殺遇難同胞紀念館”的紅色主墻下,前言勾勒歷史輪廓;展廳里,“緬懷遇難同胞”單元的數(shù)字與名單,訴說著1938年那場慘案的慘烈,307個生命的消逝,是民族記憶中無法撫平的傷痛。“蚌埠地區(qū)淪陷”展區(qū)的史料,還原日軍暴行與城市苦難,陳欣怡逐字梳理、反復(fù)琢磨,將歷史轉(zhuǎn)化為能傳遞溫度的講解詞。

圖3為陳欣怡同學(xué)在大屠殺紀念館前莊重敬禮

志愿服務(wù)講解時,陳欣怡化身為歷史的“傳聲筒”。面對參觀者,她用真摯且富有感染力的聲音,串聯(lián)起黃柏營的抗戰(zhàn)故事:從抗日遺址的烽火記憶,講到古寨軍民同心的魚水情;從大屠殺的悲痛遭遇,延伸至先輩抗?fàn)幍牟磺瘛Vv解中,她融入實地探訪的感悟,指著“憶仇巷”“血淚溝”的相關(guān)展陳,關(guān)聯(lián)遺址現(xiàn)場的見聞,讓聽眾在歷史與現(xiàn)實的呼應(yīng)中,更深刻理解那段過往。當(dāng)看到參觀者被打動,或陷入沉思、或主動追問,陳欣怡知道,志愿服務(wù)的價值正悄然彰顯——讓沉睡的歷史“蘇醒”,在人們心中播下紅色傳承的種子。

圖4為黃柏營大屠殺遇難同胞紀念館內(nèi)景

除講解外,陳欣怡還參與紀念館的輔助工作,協(xié)助整理史料、維護參觀秩序。在與工作人員交流中,她了解到遺址保護與文化傳承的不易,也更珍惜志愿服務(wù)能帶來的影響。哪怕只是引導(dǎo)一位參觀者、解答一個小疑問,都是在為紅色精神傳播添磚加瓦。

圖5為陳欣怡同學(xué)在紀念館內(nèi)協(xié)助整理史料

一天的志愿服務(wù)結(jié)束,陳欣怡漫步于黃柏營遺址。古老石墻的刻痕、“憶仇巷”的石碑、“血淚溝”的水流,都在她心中留下更深印記。這次實踐,讓她明白志愿服務(wù)不僅是付出,更是收獲——收獲對歷史更深刻的認知,收獲傳承紅色精神的責(zé)任感,收獲用青春力量連接過去與未來的能力。

圖6為陳欣怡同學(xué)深入憶仇巷遺址觸摸石墻

作為機器人工程專業(yè)的學(xué)生,陳欣怡將把這份紅色力量融入專業(yè)學(xué)習(xí)。未來,她會以嚴謹?shù)目蒲袘B(tài)度探索技術(shù)前沿,更會以志愿者的熱忱,持續(xù)傳播紅色文化。黃柏營之行,是她志愿服務(wù)的新起點,她將帶著歷史賦予的溫度與力量,在傳承紅色精神的道路上堅定前行,讓更多人聽見歷史的回響,讓紅色基因在新時代綻放更耀眼的光芒。