盛夏的汕頭市潮陽區貴嶼鎮,稻浪翻滾,鄉風撲面。廣州商學院地信智繪服務隊18名青年學子以“用科技賦能鄉村,以智繪服務振興”為使命,深入貴嶼鎮開展為期10天的“百千萬工程”突擊隊行動。設計組、調研組、宣發組、后勤組四支分隊各展所長,將專業知識化作“丈量鄉土”的標尺,用腳步、數據、鏡頭與灶臺煙火,共同書寫了一幅科技助力鄉村振興的青春畫卷。

空間賦能繪新卷,數字技術筑基業

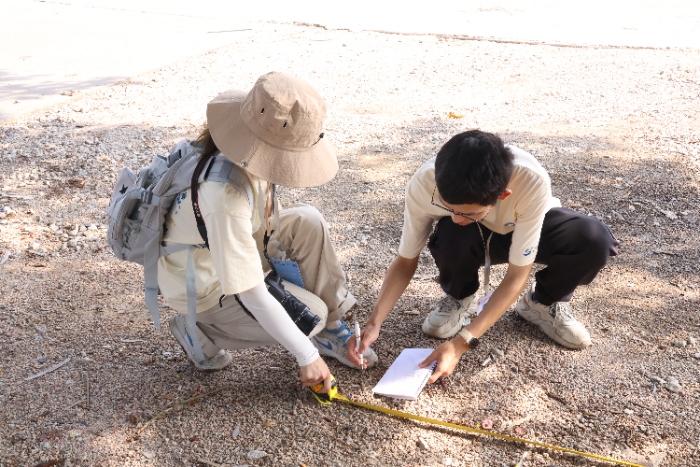

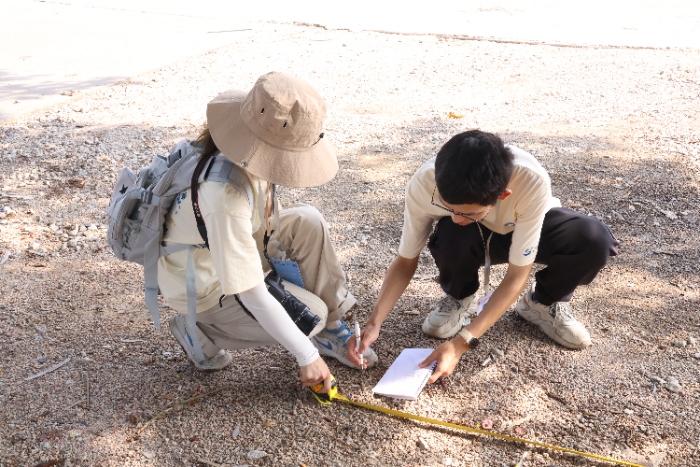

設計組充分發揮地理信息技術優勢,以無人機傾斜攝影測量、RTK精準定位等技術,對貴嶼鎮彭厝寮附近土地開展高精度三維實景建模與地形測繪。隊員們足跡遍布村落肌理、農田阡陌及交通脈絡,系統采集地形地貌、建筑分布等關鍵數據,構建起貴嶼鎮高分辨率地理信息大數據平臺,為科學規劃筑牢數字根基。

在廢棄工廠改造項目中,設計組巧妙運用CAD、SketchUp等軟件,結合村民需求與地方特色,設計出集“生態維護、經濟創收、休閑娛樂”于一體的多功能方案。休閑吧臺、鄰里廚房等空間的創新規劃,不僅激活了閑置資源,更探索出人居環境可持續發展與集體經濟增收的新路徑。

腳步丈量解民需,數據說話助決策

腳步丈量解民需,數據說話助決策 調研組秉持“用數據解讀民生”的理念,深入街頭巷尾、田間地頭,通過400余份有效問卷、十余人次深度訪談及實地踏勘,系統梳理貴嶼鎮人居環境痛點。隊員們相機記錄基礎設施布局、生態環境現狀,建立詳實的信息數據庫,最終形成《貴嶼鎮人居環境調研報告》,為當地優化治理策略提供科學參考。

“躬身入局,方知振興之重。”調研中,青年學子們以“傾聽者”身份走進村民家中,捕捉到斑駁墻垣與測繪儀碰撞的鄉愁守望,更將居民對垃圾分類、公共服務的訴求轉化為可視化圖表,讓數據成為連接政策與民意的橋梁。

光影為媒傳鄉音,筆觸生暖聚共識

光影為媒傳鄉音,筆觸生暖聚共識 宣發組以鏡頭為眼、文字為筆,全程記錄實踐點滴。23篇推文、多篇新聞稿件、多部短視頻,將鄉土煙火與科技賦能的故事凝練成“貴嶼日記”。從“經緯線穿過稻田”的測繪瞬間,到老農曬谷的日常煙火,宣發組用新媒體語言讓鄉村故事突破地域限制,觸達更廣受眾。

在龍港中學拍攝的宣傳視頻中,課間少年的笑容與測繪隊員的專注交織,詮釋了“青春與鄉土共振”的溫度。這些光影記憶,不僅擴大了實踐影響力,更激發了社會對鄉村振興的廣泛關注。

灶臺煙火筑防線,細微之處見擔當

灶臺煙火筑防線,細微之處見擔當 后勤組是團隊最堅實的“隱形防線”。每日清晨六點,龍港中學廚房便響起炊具碰撞聲——隊員們清洗本地農戶送來的蔬菜,熬制解暑涼茶,為清真飲食與腸胃敏感者定制餐食。“一人一需皆有回應”的細致服務,讓18名隊員在奔忙中始終能量滿格。

“功成不必在我,功成必定有我。”灶臺邊的忙碌雖不顯于人前,卻凝聚起團隊的向心力。熱氣騰騰的飯菜背后,是青年學子對“平凡中擔當”的生動詮釋。

夏耘終有獲,篤行方致遠

十天實踐,廣州商學院地信智繪服務隊以設計組的“智”、調研組的“實”、宣發組的“暖”、后勤組的“穩”,交出了一份專業服務與青春擔當的立體答卷。青年學子們將論文寫在祖國大地上,用科技之犁深耕鄉村振興熱土,深刻詮釋了“百千萬工程”中“小我融入大我”的青春誓言。

未來,這支隊伍將繼續以專業為筆、以奉獻為墨,在鄉村振興的壯闊畫卷中,書寫更多城鄉共榮的新篇章!

供稿:地信智繪服務隊:李宇軒 洪 曉

圖片:地信智繪服務隊:馬晨露 辜格派