(通訊員 李夢)為貫徹黨的二十大精神,深入推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系的建設(shè),提高養(yǎng)老服務(wù)的質(zhì)量和水平,弘揚(yáng)中華民族敬老愛老的傳統(tǒng)美德,踐行和發(fā)揚(yáng)雷鋒志愿服務(wù)精神,西安外國語大學(xué)“五育并舉”呵護(hù)兒童成長,“老幼接力”守護(hù)非遺文脈項目組走進(jìn)神木市張王莊村互助幸福院進(jìn)行志愿服務(wù)活動,實(shí)踐隊員們以實(shí)際行動為老人送去關(guān)愛,扎根基層汲取智慧,在奮斗中踐行初心與使命。

中國共產(chǎn)黨與老百姓同呼吸,共命運(yùn),心連心。在與張王莊村村黨支部書記王書記的對話中,項目小組了解到了張王莊村的基本情況:張王莊村由張村和王村兩村結(jié)合而成,本村經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),神木地區(qū)煤礦資源豐富,經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)。鄉(xiāng)村骨干力量——青壯年外出務(wù)工較多,村內(nèi)留守老人較多。張王莊村在政策的要求與村民的真切需求下,設(shè)立了互助幸福院。

圖為幸福互助組的標(biāo)語 陳靜涵攝

“一個為社會幸福不幸福,很重要的是看老年人幸福不幸福。”這其中內(nèi)涵的要求便是推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系的建設(shè),將更多的發(fā)展成果惠及老年人。張王莊村積極相應(yīng)政策,根據(jù)本村實(shí)際情況,建成互助幸福院,并且不斷探索其治理模式。幸福互助院堅持張村和王村各管各村,各自供餐,維護(hù)了良好的秩序。這種“村辦村管”的養(yǎng)老模式在政府資金扶持與村集體自主運(yùn)營的雙重保障下,形成了“自我服務(wù)、互助共濟(jì)”的特色機(jī)制。

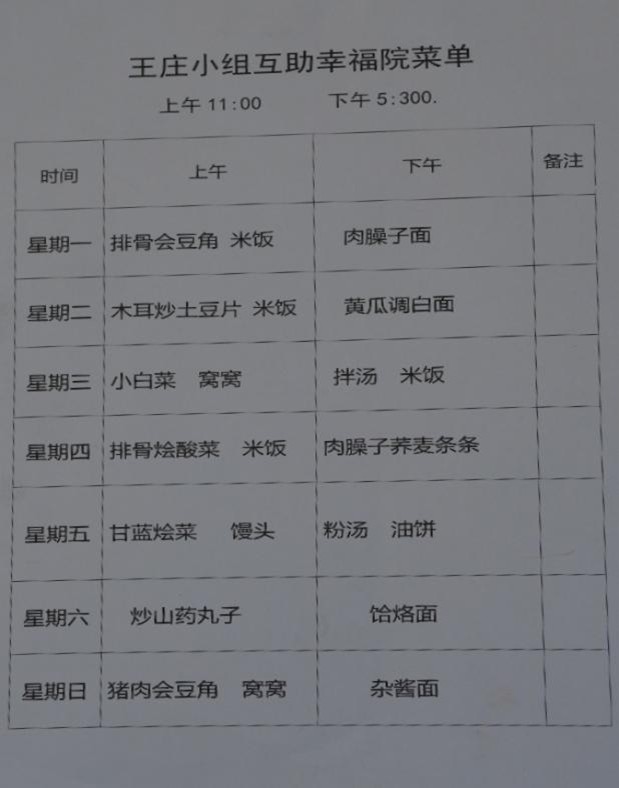

圖為互助幸福院的菜單 陳靜涵攝

幸福互助院分為張村和王村兩個小組,老年人年齡在65-80歲之間,為老年人提供差異性服務(wù)。每日菜單由營養(yǎng)師專門設(shè)計,葷素搭配,營養(yǎng)美味有個性,很大程度上改變了部分老人長期食用剩飯的生活習(xí)慣,老年人在此吃得營養(yǎng)又幸福。這不僅為老年人提供了便利,還減輕了子女贍養(yǎng)父母不到位的心理負(fù)擔(dān)。幸福互助院的人文關(guān)懷也溫暖人心,逢年過節(jié)還會準(zhǔn)備餃子宴、長壽面,老人們圍坐吃飯比在家還熱鬧。

幸福互助院不僅滿足了老年人的的物質(zhì)需求,還著力于溫暖老人的精神家園。每逢節(jié)假日,村委會代表們會一起和老人們吃飯,熱鬧紅火的場景驅(qū)散了老人們內(nèi)心的孤獨(dú),笑容洋溢在他們的臉上。老人們自編自演秧歌、小品等節(jié)目,村民自發(fā)組成的15-20人志愿服務(wù)隊負(fù)責(zé)場地布置與后勤保障。這種“老有所為+老有所樂”的模式,使幸福互助院的養(yǎng)老體系得到了發(fā)展與完善。西安外國語大學(xué)“五育并舉”呵護(hù)兒童成長,“老幼接力”守護(hù)非遺文脈項目組團(tuán)隊在張王莊村開展了助老服務(wù),獲得村民廣泛認(rèn)可。學(xué)生開展“銀齡數(shù)字課堂”課程教學(xué),包含如何使用智能手機(jī)的基礎(chǔ)軟件,進(jìn)行防詐騙的宣講、在和老人聊天的過程中,了解小縣城的發(fā)展故事,為新時代把握地方歷史發(fā)展脈絡(luò)奠定了良好基礎(chǔ)。

在與實(shí)踐團(tuán)隊的對話中,王書記提出了幾點(diǎn)對于新時代青年的期待:行穩(wěn)致遠(yuǎn),開拓進(jìn)取。發(fā)展沒有捷徑,唯有腳踏實(shí)地、敢于創(chuàng)新,才能走出一條適合本村的振興之路;知行筑夢,青春耕新。鄉(xiāng)村振興需要年輕人的智慧和活力,希望大學(xué)生們能走進(jìn)鄉(xiāng)村,把所學(xué)知識與農(nóng)村實(shí)際結(jié)合,在實(shí)踐中成長,為鄉(xiāng)村注入新動能。

當(dāng)互助養(yǎng)老的傳統(tǒng)智慧遇到生機(jī)勃勃的青春力量,當(dāng)政策扶持與集體智慧相結(jié)合,便會碰撞出火花,為養(yǎng)老服務(wù)體系的建設(shè)注入新的活力。西安外國語大學(xué)“五育并舉”呵護(hù)兒童成長,“老幼接力”守護(hù)非遺文脈暑期社會實(shí)踐團(tuán)在“三下鄉(xiāng)”中踐行了社會責(zé)任。隊員們用實(shí)際行動傳遞愛心,弘揚(yáng)了尊老、敬老、愛老的傳統(tǒng)美德,躬身實(shí)踐,觸摸生命的溫度與厚度,展現(xiàn)了當(dāng)代大學(xué)生的精神風(fēng)貌與社會擔(dān)當(dāng)。教育是一棵樹搖動另一棵樹,一朵云推動另一朵云,一個靈魂喚醒另一個靈魂。本次社會實(shí)踐經(jīng)歷將成為實(shí)踐隊員心中光輝永存的美好回憶,這團(tuán)在鄉(xiāng)土間點(diǎn)燃的星火,必將熔鑄成實(shí)踐隊員畢生的信念燈塔,以熱愛為焰、知識為薪,永遠(yuǎn)奔赴在為生命微光驅(qū)散陰霾的征途上。