(通訊員 倪琬青 謝琦鑫)7月15日,成都理工大學“候鳥計劃”文化傳播社會實踐服務團隊的隊員們懷揣著對文化探索的熱忱,踏上了以“探尋文化脈絡,搭建傳播橋梁”為主題的三下鄉社會實踐征程。當日,他們深入宜賓竹文化公園,用腳步丈量文化厚度,以行動探尋傳播路徑,為后續的文化傳播工作積蓄力量。

圖為團隊成員與公園管理人員交流 唐圣君攝

清晨的陽光剛灑滿宿舍地板,隊員們便已按捺不住激動的心情,早早起床整理行裝。出發前隊伍召開安全會議,強調注意事項,在物資準備環節,大家分工協作,對相機、記錄本、錄音設備、簡易急救包等物資逐一清點檢查,小到一個鏡頭蓋的位置、一頁筆記本的空白,都經過細致確認,確保實踐過程中萬無一失。隊長在動員會上的話語仍縈繞在隊員耳邊:“咱們不是去走馬觀花,而是要去挖掘那些能觸動人心的文化瑰寶,讓它們在新時代煥發光彩。”這番話讓隊員們更清晰地認識到此次實踐的意義,也點燃了大家深入探索的斗志。

實踐隊前往竹文化公園。一踏入公園,滿眼的翠竹便讓人眼前一亮,空氣中彌漫著淡淡的竹香,瞬間讓人感受到竹文化的清新與雅致。隊員們迅速進入工作狀態:考察組的隊員深入竹林深處,觀察不同品種竹子的形態特征,了解它們的生長周期與用途,探尋竹子在宜賓人生活中的歷史印記,梳理著竹文化與當地民生的緊密聯系;聯絡組則與公園管理人員展開交流,詳細詢問公園定期舉辦的竹文化活動形式、參與度以及在文化傳播方面的難點與需求;記錄組則用鏡頭定格下翠竹挺拔的身姿,以及那些蘊含著巧思的竹制景觀,手中的筆也在不停記錄著與竹文化相關的各類信息。

圖為團隊成員幫助竹文化公園工人搬運竹子 魏聖杰攝

在公園深處,一座精致的竹編亭吸引了所有人的目光。這座亭子通體由竹材編織而成,結構精巧,既具備實用功能,又堪稱一件藝術品。隊員們圍著竹編亭仔細觀察,不時與公園工作人員交流。它不僅展現了宜賓竹編技藝的高超水準,更凝聚著宜賓人民對竹文化的熱愛與世代傳承的堅守,成為隊員們當天收獲的一大文化“寶藏”。

圖為宜賓竹文化公園竹建筑內部 伍映蕓攝

隊員們根據竹子有關的竹編竹簧文化,對于學校的文化傳播活動進行相關的設計與暢想,為活動提供更多可行方案。以“竹簧紋樣再創作”為核心,邀請宜賓非遺竹簧匠人進校園,帶同學們體驗從竹簧剝離到簡易雕刻的全過程。延續“候鳥計劃”的“三下鄉”模式,組織同學與宜賓竹簧工坊開展聯動,讓文化傳播從校園延伸到地域。

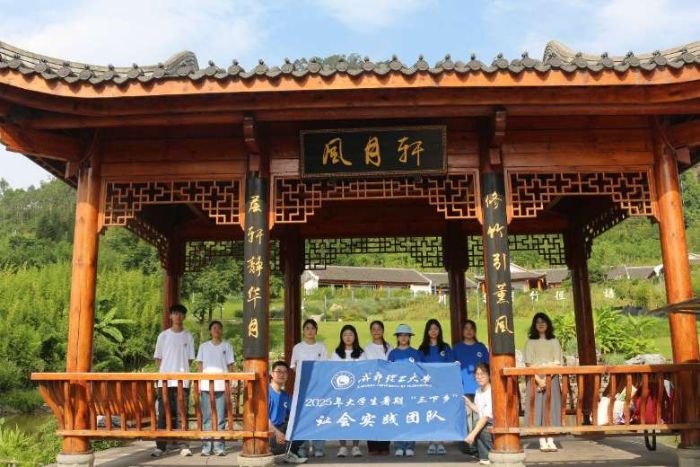

圖為團隊成員在竹文化公園合影 唐圣君攝

此次竹文化公園之行,“候鳥計劃”實踐隊不僅深入了解了竹文化公園的文化內涵,更精準捕捉到了諸多值得深入挖掘和傳播的文化元素。隊員們表示,接下來將對當天收集的資料進行系統梳理,結合發現的問題與需求,制定更具針對性的文化傳播方案。明日,他們將繼續在宜賓的文化沃土上探索前行,用青春力量助力這些地域文化瑰寶在新時代煥發出更加璀璨的光彩。

圖為團隊成員與公園管理人員交流 唐圣君攝

圖為團隊成員與公園管理人員交流 唐圣君攝 圖為團隊成員幫助竹文化公園工人搬運竹子 魏聖杰攝

圖為團隊成員幫助竹文化公園工人搬運竹子 魏聖杰攝 圖為宜賓竹文化公園竹建筑內部 伍映蕓攝

圖為宜賓竹文化公園竹建筑內部 伍映蕓攝