7月12日,廣東技術師范大學“舞躍獅騰”百千萬工程突擊隊在河源市源城區高埔崗開展社會實踐活動,旨在探尋當地瀕臨失傳的貓頭獅文化,并通過宣傳助力其傳承發展。此次活動由余暢、秦鈴、李永俊三位指導老師組織,團隊成員圍繞貓頭獅文化展開調研與服務。

圖為團隊出發前召開的全體大會 陳彤攝

貓頭獅,這一融合了中原獅舞與嶺南巫儺文化的客家祥瑞之獸,以“貓頭獅尾”的獨特造型聞名,其表演套路暗合八卦方位,鼓點節奏對應農事節律。然而,隨著時代變遷,這項曾遍及河源五百余年的技藝如今僅在高埔崗等地零星留存,傳承面臨嚴峻挑戰。60多歲的老傳承人江伯輕撫獅頭,他坦言,目前村中僅剩幾位老藝人能完整表演全套動作,斷層危機若隱若現,孩子們想學卻找不到系統的方法,想走出去讓更多人看到它的精彩卻缺少途徑。

圖為高埔崗村史館中存放的貓頭獅 唐馨攝

“舞躍獅騰”突擊隊秉持藝術賦能鄉村振興的理念,發揮在獅舞文化研究領域的優勢,通過舞蹈影像記錄、貓頭獅動作學習、文創產品繪畫等多元手段,嘗試讓沉睡的傳統獅舞煥發時代新生。隊員們與老傳承人深入交流,了解當前十幾位學徒對貓頭獅舞獅動作的掌握情況,學習貓頭獅的表演技巧和文化內涵。

圖為團隊成員與老傳承人進行交流 陳彤攝

“從前學藝要跪拜師門、苦練三年,現在孩子們能利用假期空閑時間來學,已經很難得了。”老傳承人看著圍在鼓樂旁那群青少年說。隊員們記錄下老藝人的口述歷史和表演細節,也參與到基礎的舞步學習中,模仿老傳承人的動作,記錄下每個細節,用現代的方式捕捉這份即將消逝的技藝。

圖為團隊成員學習貓頭獅的過程 陳彤攝

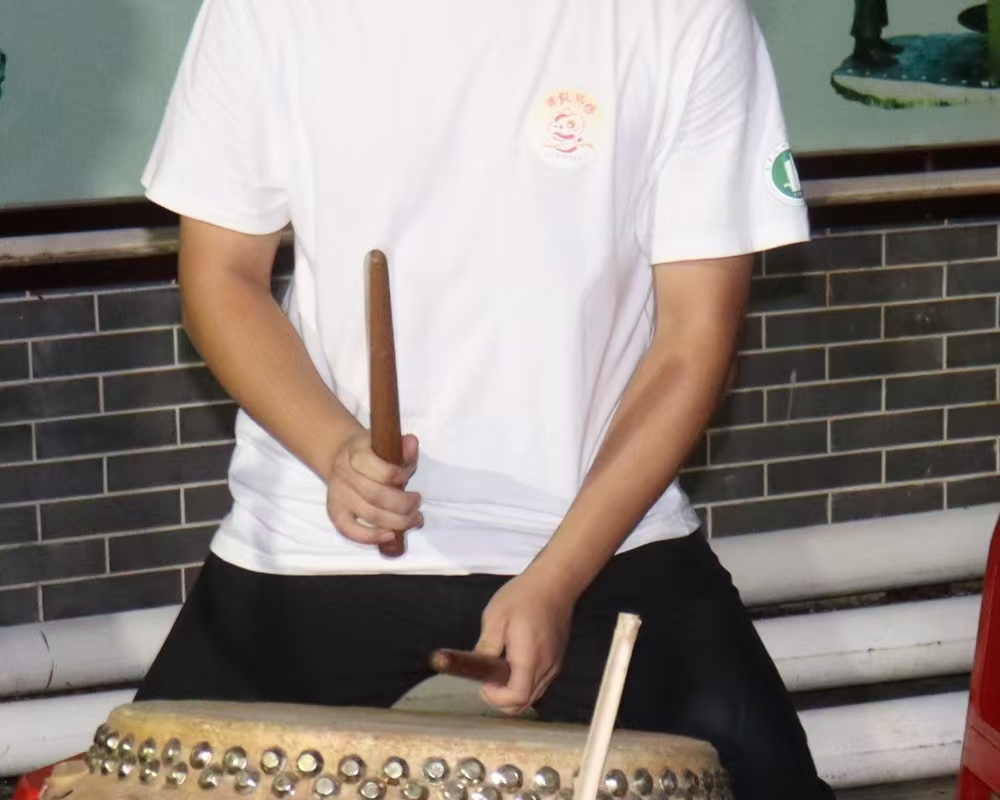

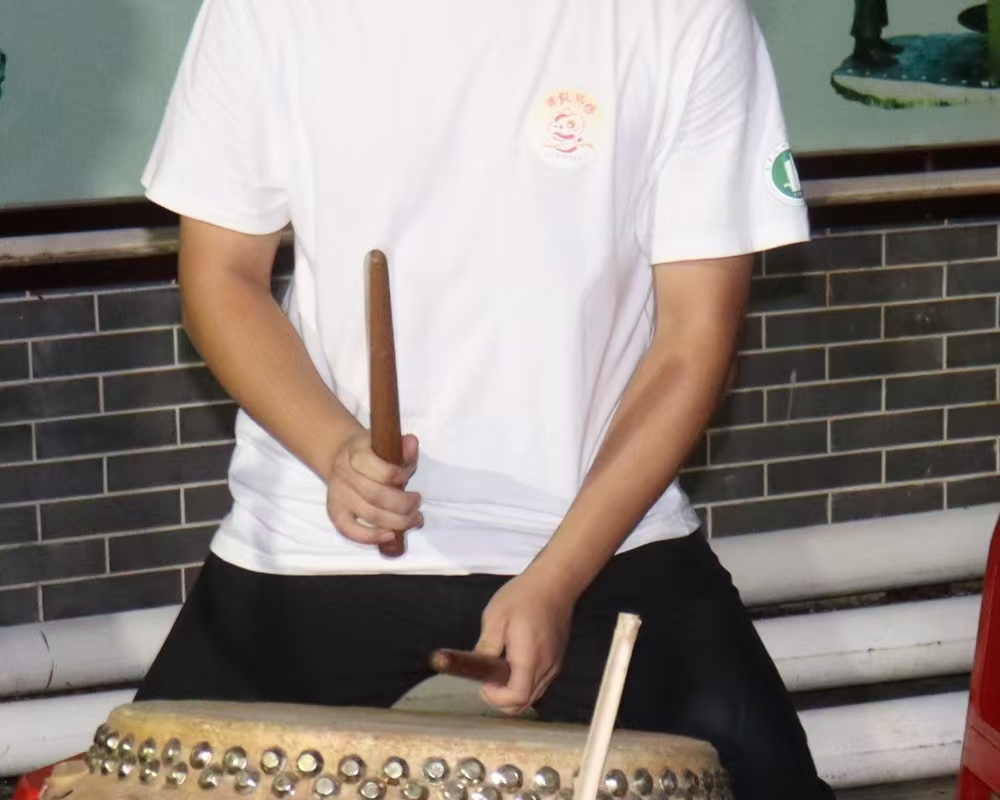

在實踐過程中,一場跨越流派的交流也引發了關注。隊員李澤、宋振捷、陳奕敏表演了傳統南獅的七星鼓,在與貓頭獅老傳承人的交流互動中,兩種文化符號完成了一次跨越地域的精神握手。圍觀群眾舉起手機記錄,跟著節奏律動,展現出對傳統文化的濃厚興趣。當傳統與現代相遇,非遺便不再是博物館的展品,而是活態的文化基因,能夠引發人們的共鳴。

圖為團隊成員表演七星鼓 陳彤攝

老傳承人看著團隊和孩子們,感慨地說:“貓頭獅不是老古董,而是流動的江河。”此次高埔崗之行,“舞躍獅騰”團隊通過影像記錄、動作學習、文創設計等方式,為貓頭獅文化的傳播積累了素材,也抓住了接觸和學習傳統文化的機會。他們用行動證明,年輕一代對傳統文化的關注和參與,是推動非遺傳承的重要力量。老藝人的堅守和年輕人的探索,共同構成了貓頭獅文化傳承的希望,也為鄉村振興注入了文化活力。

圖為團隊合照 陳彤攝