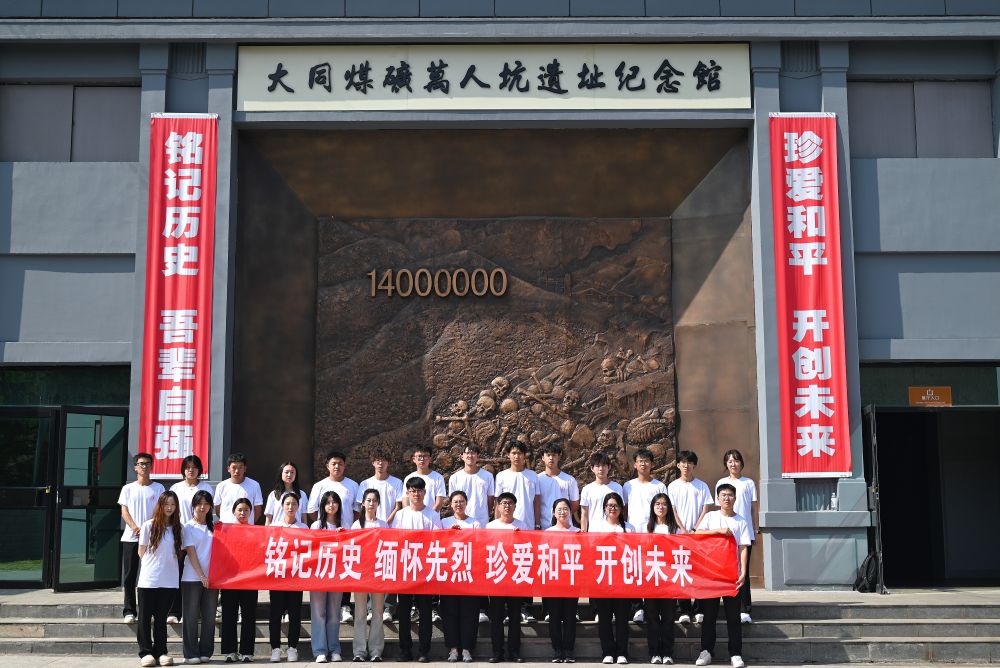

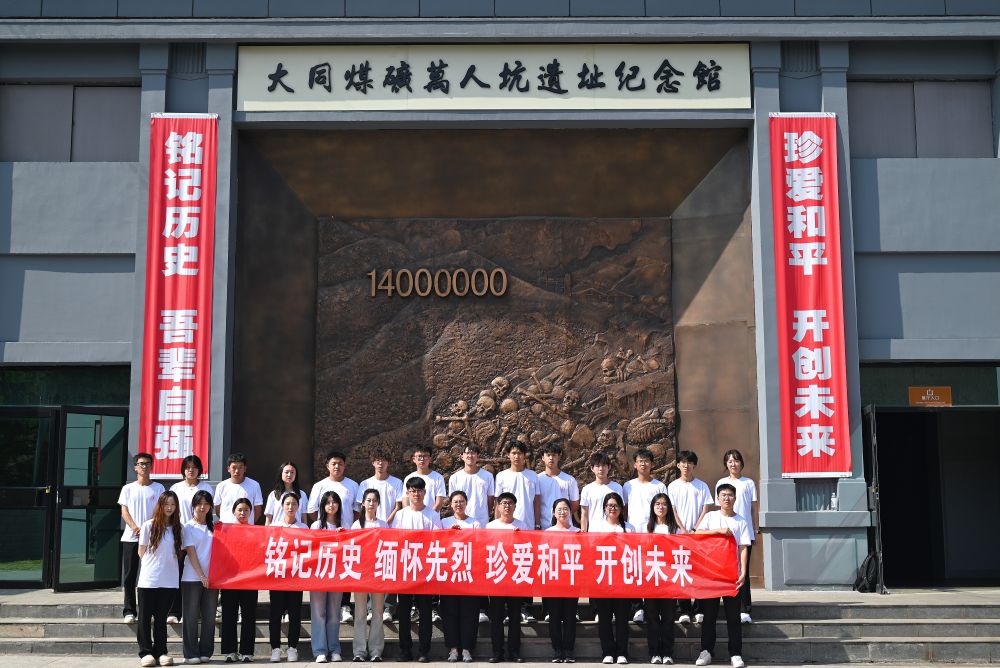

為筑牢青年精神根基,刻下“歷史不容遺忘”的烙印,讓青春腳步與民族復興同頻共振,7月1日,軟件學院黨委副書記靳海波帶領赴大同市社會實踐隊前往大同煤炭萬人坑遺址紀念館,在這片承載六萬冤魂的土地上,展開一場關于“銘記”與“擔當”的青春對話。紀念館內,時光仿佛凝固在這段黑暗歲月。實踐隊員們跟隨講解員的腳步,觸摸著日軍侵華“以人換煤”暴行的冰冷證據。萬人坑中層層疊疊的白骨、勞工血書的斑駁字跡、銹跡斑斑的鐐銬,都深刻的震撼著隊員們的心靈。在講解員的帶領下,隊員們來到“礦工苦難史”展區。玻璃展柜內,銹跡斑斑的鐐銬、磨得發亮的礦工鎬、補丁摞補丁的粗布工裝,無聲訴說著被強征勞工的悲慘遭遇。隊員們低垂的頭顱中,是青春對歷史最沉重的叩問。

在萬人坑紀念館的展示墻上,透過防護玻璃,照片中的白骨令人揪心——有的顱骨帶著彈孔,有的腿骨呈現斷裂痕跡,有的骨骼上還殘留著鐐銬磨損的印記。這里掩埋的6萬多具遺骸,都是被日軍折磨致死或因傷殘被拋棄的礦工。僅1940年至1945年,大同煤礦就有超過16萬勞工被強制勞動,平均每出1000噸煤就有4名礦工失去生命。聽著講解員的介紹,實踐隊員們漸漸濕潤了眼眶,課本上的文字遠不及眼前的景象震撼,這些數字背后,是無數個破碎的家庭和不屈的靈魂。

在“萬人坑”實景復原區,隊員們目睹層層疊疊的礦工遺骸,觸目驚心的歷史場景令人震撼。館內陳列的礦工工資單、日軍發放的勞工證件等文物,以及考古發掘出的骸骨證據,直觀揭露了侵略者的暴行。通過多媒體影像資料,實踐隊成員深刻體會到那段“滿山不見人,滿山皆是人”的屈辱歲月。

走出遺址紀念館,隊員們在“無字碑林”前肅立默哀,表達對遇難礦工的深切緬懷。那些浸著血淚的記憶,化作實踐隊員們前行的力量,為民族復興筑牢精神根基,也為人類和平貢獻青春智慧,在新時代的征程中續寫“不忘來路,方知去向”的青春答卷。