(通訊員張姝瑞、楊昊、周程朋)夏日的恩施土家族苗族自治州田壟間,一場特殊的“肥效比拼”正在進行。6月26日起,武漢工程大學資源與安全工程學院“磷創先鋒”實踐小組帶著自主研發的磷尾礦生物有機肥技術,與當地龍頭農業合作社攜手,開啟了為期三周的規模化田間應用試驗。這場實踐,既為破解磷尾礦污染難題尋找答案,也為綠色農業發展探索新路徑。

磷礦開采產生的尾礦,長期被視作“環境負擔”,堆積成山不僅占用土地,還可能引發水土污染。但在“磷創先鋒”團隊看來,這些尾礦暗藏“肥力密碼”——其富含的磷、鉀等礦物質及多種微量元素,經科學處理后可成為優質肥料原料。經過前期實驗室反復攻關,團隊成功研發出磷尾礦無害化處理與生物發酵技術,將工業廢料轉化為能改善土壤結構的生物有機肥。

據悉,此次活動通過科學驗證實驗室研發成果的實用效能,成功構建“工業固廢回收-生態肥料生產-綠色農業應用”的全產業鏈循環發展模式,不僅為磷化工行業綠色轉型提供了新思路,更為服務“三農”、助力鄉村振興貢獻了高校智慧與青春力量。

從實驗室到田間:磷尾礦的“綠色蛻變” 磷礦開采過程中產生的尾礦,長期被視為環境負擔,但其富含的礦物質和微量元素,經過科學處理可成為優質肥料原料。經過前期實驗室攻關,“磷創先鋒”團隊成功開發出磷尾礦無害化處理與生物發酵技術,將其轉化為高效生物有機肥。

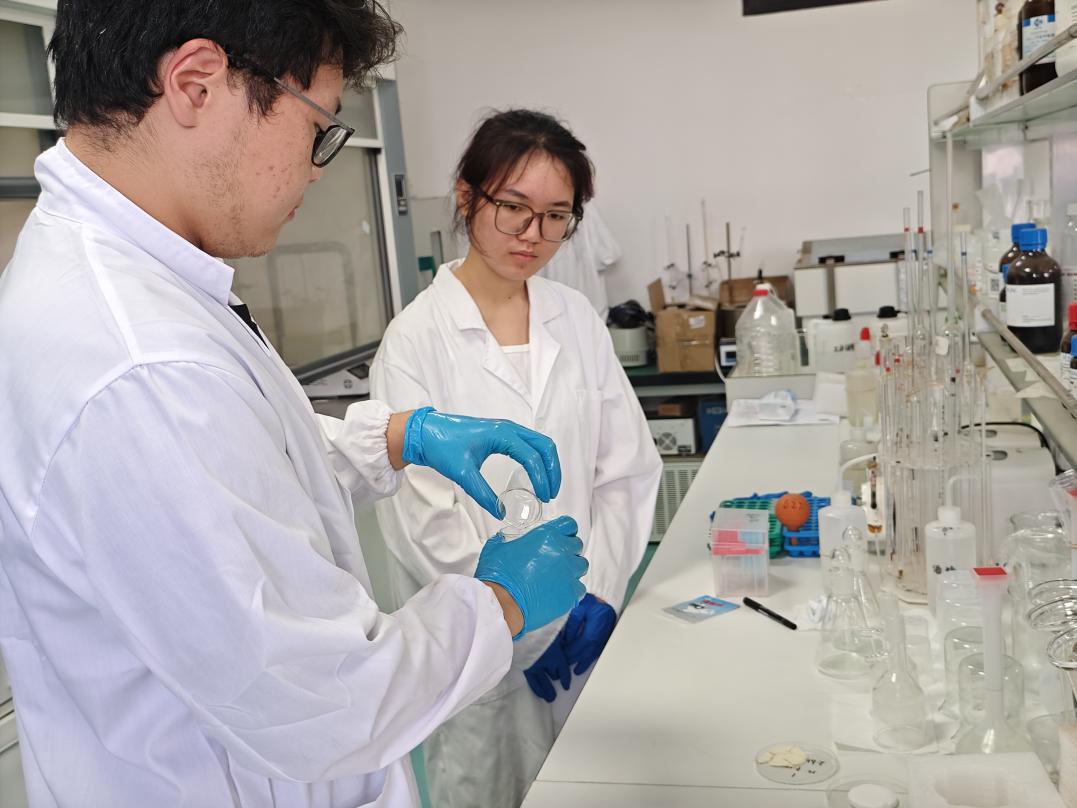

(圖為實踐組成員在實驗室調配肥料比例 成員周程朋、樊淑芳攝)

“傳統化肥長期使用會導致土壤板結、酸化,而我們的生物有機肥不僅能改善土壤結構,還能提供作物所需的多種營養元素。”小組組長張姝瑞介紹道。

此次試運行活動,團隊與湖北恩施某農業合作社達成合作,選取10畝試驗田,分別種植辣椒和土豆,以對比生物有機肥與傳統化肥的效果。6月27日,團隊成員抵達基地后,立即投入緊張的工作中。他們按照科學配比,將自主研發的生物有機肥均勻施入試驗田,并通過旋耕機深翻,確保肥料與土壤充分融合。

(圖為實踐團成員在試驗田設立試驗田基地圖,標志試驗開始 成員辜越濤攝)

科技助農:精準施肥,動態監測 為確保試驗數據的準確性,團隊采用“科學施肥+動態監測”模式,每日記錄土壤墑情、作物長勢等關鍵指標。隊員們手持便攜式土壤檢測儀,實時監測土壤pH值、有機質含量及養分變化,并建立詳細的數據庫。

(圖為實踐團成員在試驗田認真采集土壤樣本圖 成員辜越濤攝)

“我們不僅要看作物長勢,還要分析土壤微生物群落的變化,確保生物有機肥的生態安全性。”隊員辜越濤一邊采集土壤樣本,一邊解釋道。

(圖為實踐團成員與農戶陳嬸介紹圖 成員辜越濤攝)

合作社的農戶們對這項新技術充滿好奇,紛紛前來觀摩。“以前用化肥,成本高,效果還不穩定,如果這個生物有機肥真能提高產量,那對我們幫助太大了!”合作社成員陳嬸感慨道。團隊成員耐心地向農戶們講解施肥技巧,并邀請他們參與數據記錄,增強互動性與實踐性。

初見成效:作物長勢喜人,農戶信心倍增 經過一周的試驗,施用生物有機肥的辣椒和土豆長勢明顯優于傳統施肥區。辣椒幼苗莖稈粗壯,葉片肥厚;土豆植株根系發達,葉片濃綠。初步檢測數據顯示,試驗田土壤有機質含量提升15%,土壤微生物活性顯著增強。

(圖為實踐團試驗田作物長勢圖 成員張姝瑞攝)

“這些數據證明,我們的生物有機肥不僅能促進作物生長,還能改善土壤健康,實現農業的可持續發展。”隊員周程朋興奮地表示。

未來展望:推動產學研合作,助力鄉村振興 試運行結束后,團隊與地方合作社召開總結座談會,探討生物有機肥的大規模推廣應用。恩施利川柏楊壩鎮雷家坪村居委會相關負責人表示:“這項技術既解決了磷尾礦的環境問題,又為農民提供了高效、低成本的肥料選擇,具有廣闊的發展前景。”

據悉,團隊計劃進一步優化肥料配方,擴大試驗范圍,并探索“高校+合作社+企業”的推廣模式,讓科研成果真正惠及廣大農戶。“作為青年學子,我們不僅要埋頭實驗室,更要走進田間地頭,把論文寫在祖國大地上。”指導教師周俊鋒總結道。