為助力鄉(xiāng)村教育發(fā)展,推動科學知識普及,7月19日至20日,臨沂大學數學與統(tǒng)計學院組建“紅色支教·數潤夏蔚”實踐團奔赴臨沂市夏蔚鎮(zhèn)大眾希望學校,開展支教活動。成員們帶著精心籌備的科學課程,為鄉(xiāng)村孩子打造奇妙的科學體驗,點燃他們對科學探索的熱情,以青春力量為鄉(xiāng)村教育添彩。

實踐團圍繞宇宙、物理、化學等領域,設計“童心繪星圖:太陽系的奇妙之旅”“螢火流星雨”“糖水彩虹塔”“彩虹泡泡龍”四大科普活動,把深奧知識轉化為趣味互動。

(該圖為螢火流星雨實驗)

“螢火流星雨”活動借奇幻現象引趣,帶來維生素B2片與礦泉水,將其混合溶解后,用強光手電照射容器,在黑暗中,細碎光點如流星般緩緩流動。“哇,真的像天上的流星!”孩子們驚呼圍攏,眼睛緊緊盯著這奇妙景象。實踐團成員通過講解生物熒光原理與光的散射知識,從“為什么維生素B2能讓水‘發(fā)光’”到“真正的流星雨是怎么形成的”,將生物、天文知識融入趣味實驗。孩子們不再是知識的被動接受者,而是主動觀察、提問者,當理解“原來生活里的小藥片,也能變出宇宙的浪漫”時,他們眼中閃爍的,是對科學融合之美的全新認知。

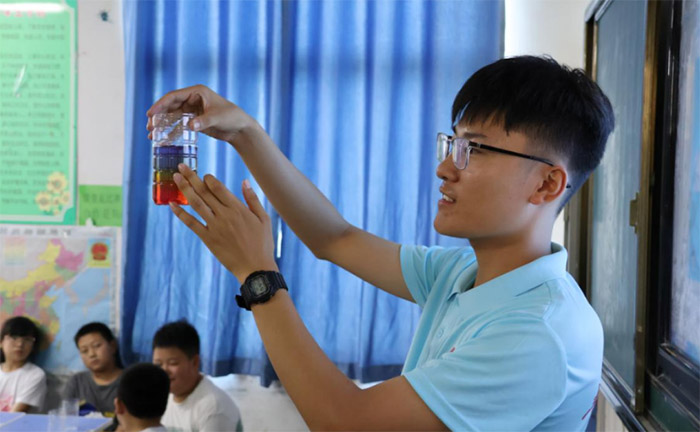

(該圖為糖水彩虹塔實驗)

“糖水彩虹塔”聚焦生活化學,實踐團成員引導孩子用白糖、顏料、礦泉水瓶,通過控制糖量調配不同濃度糖水。從“1勺糖和3勺糖溶解后有什么不同”,到“為什么上層顏色淺、下層顏色深”,在攪拌、觀察、對比中,孩子們弄懂溶解、密度分層原理。看著自己調出的“彩虹”,他們明白:科學不是遙不可及的公式,而是藏在一勺糖、一瓶水里能親手解鎖的生活密碼。

(該圖為彩虹泡泡龍實驗)

“彩虹泡泡龍”把歡樂與知識融合,用塑料瓶、濕巾、皮筋制作簡易裝置,沾肥皂水一吹,彩色泡泡長龍涌出。孩子們追逐泡泡時,志愿者拆解表面張力、氣壓作用的原理,從“為什么濕巾要纏緊瓶口”到“泡泡膜為什么會反光”,把物理知識變成趣味問答。玩耍間,科學不再晦澀,成了指尖觸碰的歡樂、眼里捕捉的奇妙,讓孩子自發(fā)喊出“原來玩也能學科學”。

“童心繪星圖:太陽系的奇妙之旅”課堂上,實踐團成員變身“宇宙導游”,用生動的PPT展示太陽系八大行星風貌,通過3D打印星球模型,讓孩子觸摸土星環(huán)、感受木星大紅斑。從“太陽為什么發(fā)光”到“冥王星為什么被‘降級’”,孩子們睜大眼睛追問,在好奇與解答中,構建宇宙認知框架。隨后,他們用彩筆在畫紙上創(chuàng)作,有的給火星添上“運河”,有的讓地球與比鄰星“對話”,將對宇宙的憧憬化作斑斕畫面,科學的浪漫在筆尖流淌。

(該圖為實踐團成員與學生合照)

此次科普支教,是實踐團扎根鄉(xiāng)村教育、播撒科學火種的嘗試。鄉(xiāng)村孩子接觸前沿科普資源少,實踐團把趣味實驗、互動課堂搬進教室,填補了日常教學空白。孩子們追著實踐團成員問“下次還能做什么實驗”,科學興趣被有效激發(fā)——這不僅是知識的傳遞,更是讓鄉(xiāng)村孩子們發(fā)現:科學可觸摸、有趣味,自己也能成為“小小科學家”。

從鄉(xiāng)村教育長遠看,科學素養(yǎng)是孩子未來發(fā)展的“隱形翅膀”。此次科普活動,幫助孩子們鍛煉動手能力,學會用科學思維觀察世界。這種思維轉變,讓他們在后續(xù)學習、生活中,更主動探索、更善于思考。這顆熱愛科學的種子,或許會在未來某一天,助力他們走出鄉(xiāng)村,帶著創(chuàng)新底氣,走向廣闊天地;也可能讓他們回歸鄉(xiāng)土時,用科學視角建設家園,為鄉(xiāng)村人才成長、發(fā)展注入微小卻珍貴的動能。(通訊員 王俊婷 孫靜)