在《加快建設農業強國規劃(2024—2035年)》全面實施之際,一支傳媒學子隊伍深入湖北廣水鄉村腹地,用鏡頭與創意為破解鄉村振興“三無困境”探索新路。2025年6月28日至7月5日,武漢晴川學院傳媒藝術學院“新語興愿實踐團”深入湖北省廣水市楊寨鎮,開展為期7天的鄉村振興實踐。這支隊伍以傳媒專業力量為“媒橋”,直擊鄉村“產業品牌弱、文化表達缺、村民技術薄”的三大痛點,用鏡頭丈量振興足跡,以科技傳遞民生溫度。

圖為新語興愿實踐團到達廣水,沈心怡攝

深度調研把準鄉村脈搏

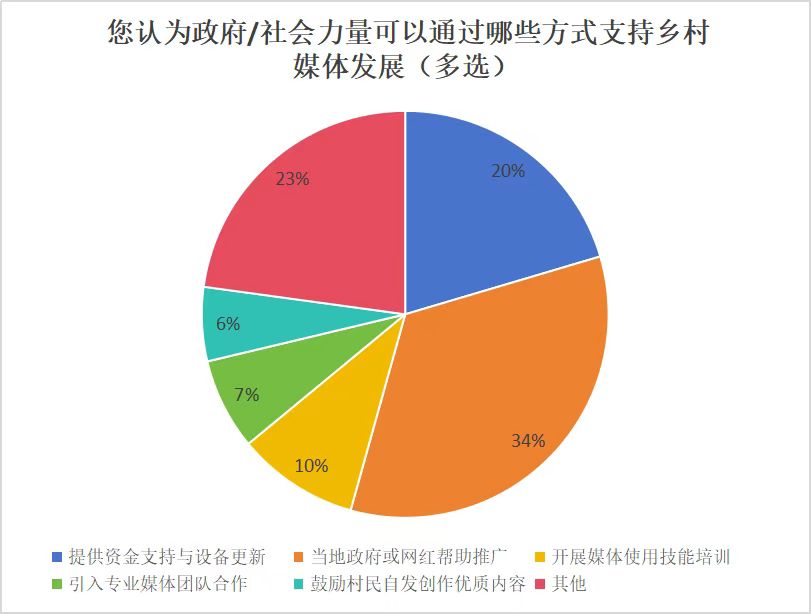

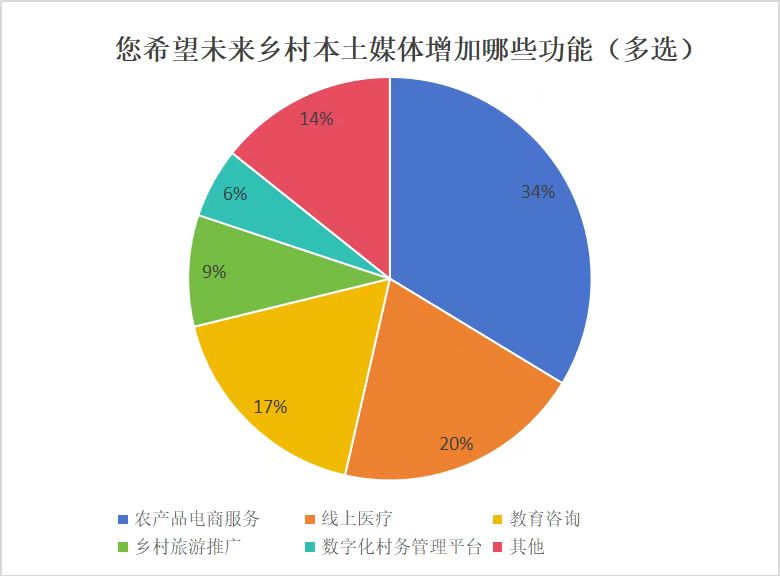

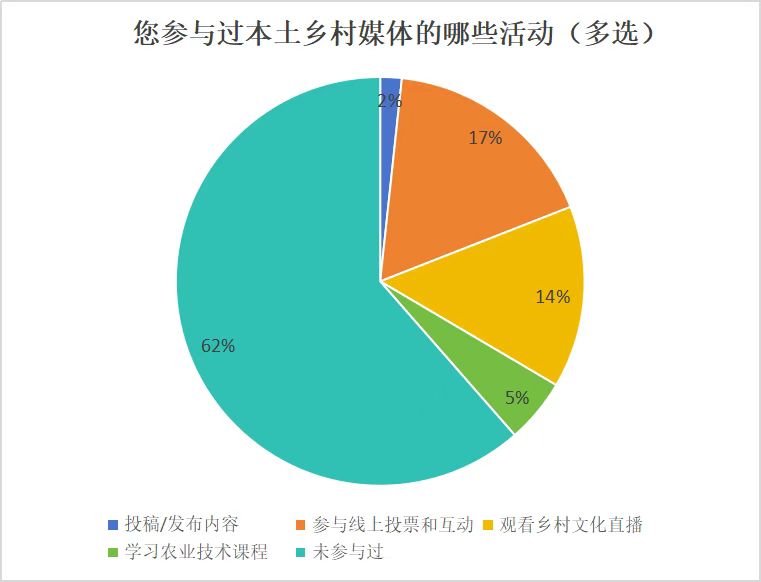

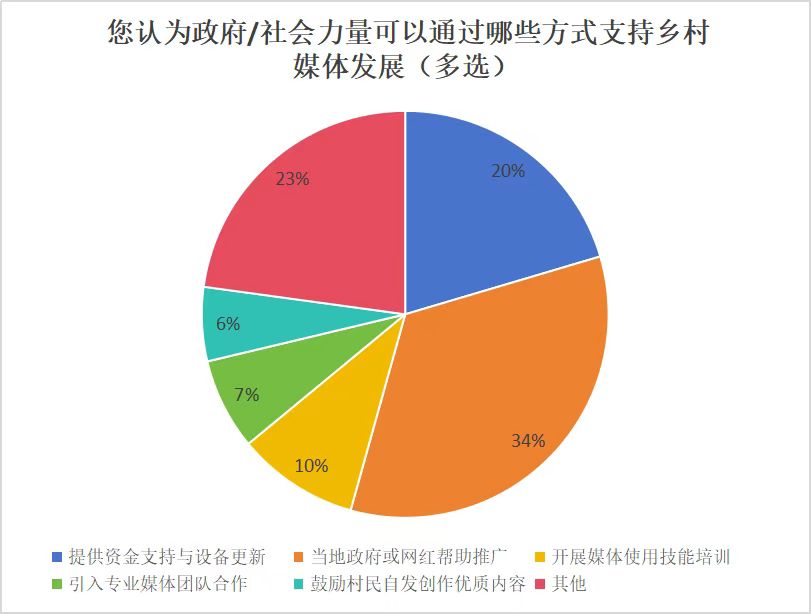

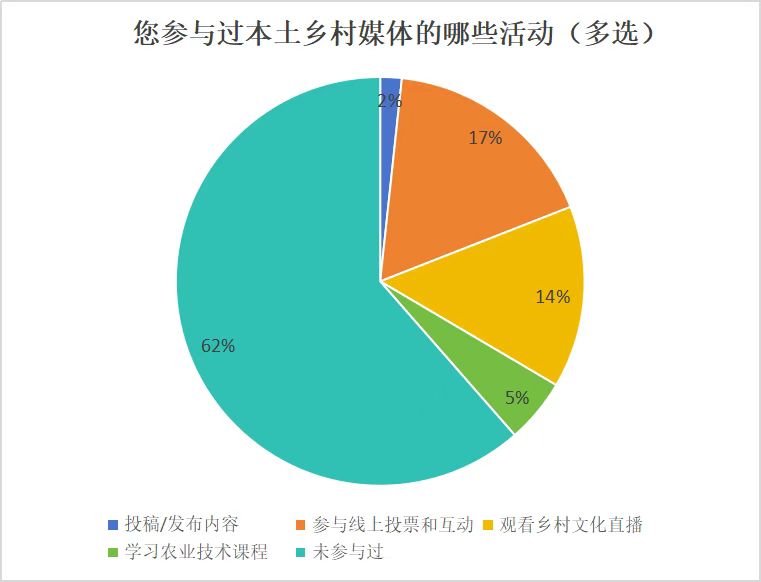

初入楊寨,實踐團便扎進田間地頭。實踐首日完成200余戶走訪,收集有效問卷300份。調研顯示:78%農戶迫切需要掌握短視頻、直播等新媒體銷售技能,65%新農人強烈要求線上農技指導,僅10%村民參與過本土文化傳播活動。丁灣村蓮農坦言:“好蓮蓬賣不出好價錢”,朱新街村山茶油作坊面臨“優質產品不會包裝推廣”的困境。

圖為團隊問卷調查餅圖,韓紫怡供圖

雙線攻堅賦能產業發展

破題從專業賦能開始。

基于以上調研,團隊分為兩組。

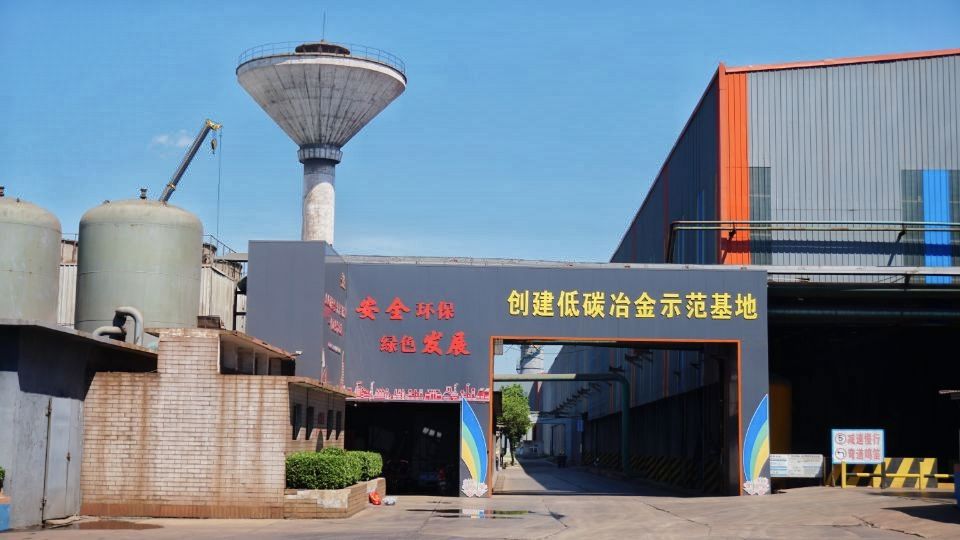

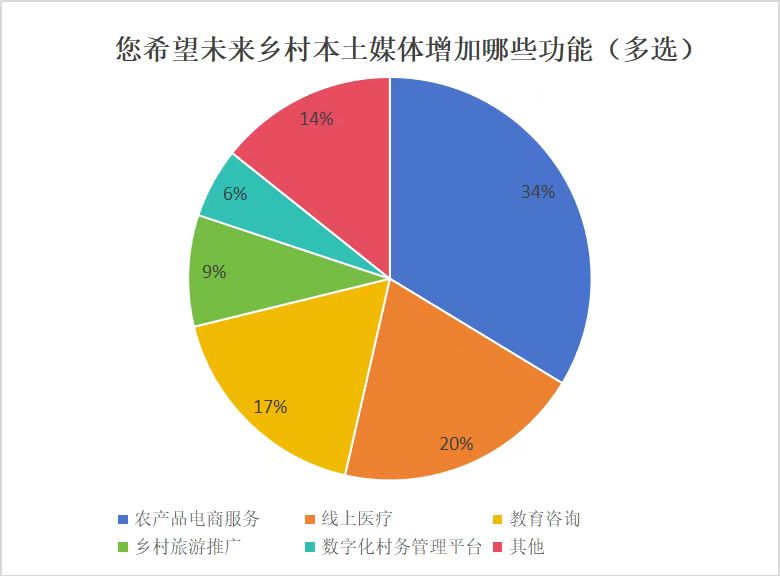

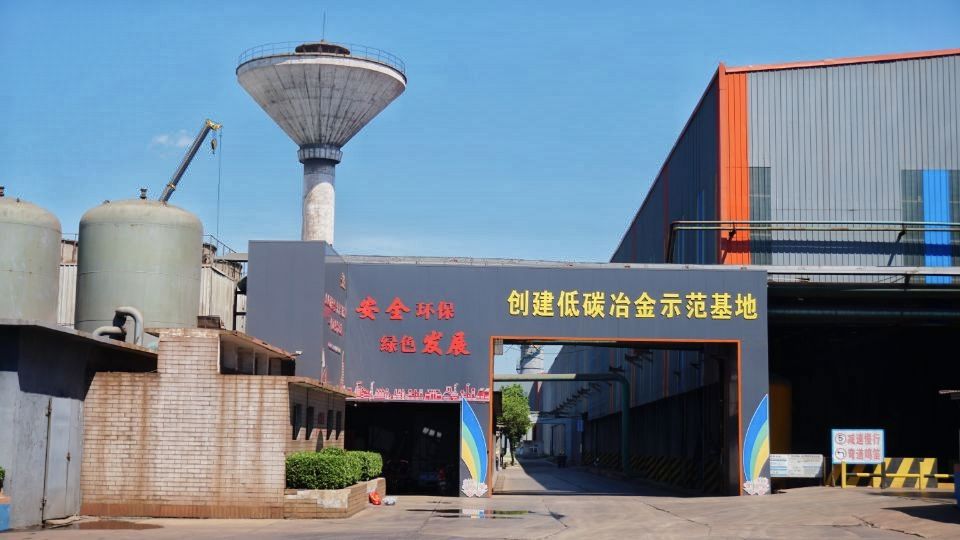

在工業戰線,團隊進駐湖北制造業百強企業華鑫冶金,全程記錄智能車間生產流程。通過高速攝影捕捉千度鋼坯淬火工藝,拍攝黨員技術攻關臺賬,為工業宣傳積累核心素材。

圖為華鑫冶金工業有限公司,程鑫攝

在農業領域,運用無人機航拍智慧農田,專業錄音設備完整收錄水稻生長聲紋。創新性制作工業煉鋼與農業灌溉的對比影像,展現“剛柔相濟”的產業生態。

圖為楊寨鎮丁灣村荷花池,程鑫攝

暖心服務傳遞民生溫度

技術溫度在朱新街村蜿蜒的巷道里流淌。村委干部李興平拖著不便的右腿,駕駛三輪車運送器材,載著團隊為行動不便的老人拍攝“銀齡留影”。通過PS技術將北京故宮、武漢黃鶴樓等景點融入照片,圓了老人“出游夢”。團隊連續工作6小時完成全部拍攝任務。

圖為團隊成員為村民發放照片,程鑫攝

創意設計激活鄉土基因

破解品牌之困,需創意抓手。實踐團為楊寨量身打造視覺標識:

創作楊寨鎮專屬視覺體系:LOGO設計融合“楊”字農業元素(葡萄藤、麥穗)與“寨”字工業符號(齒輪、科技線條);推出地域IP形象“楊楊”(農業造型)和“寨寨”(工業機器人形態),為特色農產品注入文化內涵。

圖為團隊成員設計的楊寨鎮視覺標識,梁圓供圖

校地共建培育長效機制

7月5日,一場校地合作揭牌儀式為實踐注入持久動力。楊寨鎮黨委書記宋月亮高度評價一周成果:“LOGO、IP和宣傳片精準挖掘了楊寨魂。”雙方共建的實踐基地將深化傳媒人才孵化、企業品牌推廣與鄉村文化挖掘。同步落地的還有“雙課培訓”:周琪老師傳授會議拍攝“全景—特寫”策略,夏冰老師以汶川地震報道為例,剖析如何“以小切口折射大主題”,為鎮干部注入新聞采寫實戰技能。

圖為團隊成員與楊寨鎮青年干部共同學習,吳太華攝

圖為校地共建授牌,吳太華攝

圖為鎮黨委書記宋月亮講話,吳太華攝

當載滿影像資料的卡車駛離楊寨鎮,器材箱里封存著滾燙的鋼花特寫與溫潤的稻田晨霧,老人摩挲過的黃鶴樓相片與智慧車間的數據圖譜在此刻交融。這些光影印記不僅記錄著實踐團的奮斗,更昭示著專業力量與鄉土熱忱的深度耦合。傳媒學子以鏡頭為犁,在鄉村振興的沃土中耕植希望,讓每一份匠心技藝被看見,讓每一寸土地故事被傳頌——這是新時代青年的責任書寫,更是科技賦能鄉村的生動實踐。

圖為實踐團隊與楊寨鎮政府合照,沈心怡攝