黃土高原的七月,驕陽(yáng)似火,卻擋不住實(shí)踐隊(duì)員的熱情。2025年7月11日,太原理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院“東征赤焰 薪火石樓”實(shí)踐隊(duì)來(lái)到了《沁園春・雪》的創(chuàng)作地——山西省呂梁市石樓縣。“課本里‘北國(guó)風(fēng)光’的雪景雖未得見(jiàn),但夏日的黃土高原自有其壯闊,難怪能孕育出那樣豪邁的詩(shī)詞。”隊(duì)員們擦著額頭的汗,望著遠(yuǎn)處起伏的山巒說(shuō)道。

窯洞里的詞稿印記

在留村毛澤東路居地,講解員站在一間土窯洞前,向隊(duì)員們介紹:“1936年2月,正是紅軍東征期間,毛澤東同志在這間窯洞里寫下了《沁園春・雪》。雖然現(xiàn)在是夏天,但大家可以想象一下,當(dāng)年雪天里,偉人在此構(gòu)思的場(chǎng)景。”

推開木門,窯洞內(nèi)涼意陣陣,與外面的炎熱形成鮮明對(duì)比。一張陳舊的木桌靠窗擺放,桌上的硯臺(tái)和毛筆靜靜躺著,仿佛還留存著當(dāng)年的氣息。隊(duì)員們走到桌前,仔細(xì)觀察著桌面:“這上面好像有淡淡的劃痕,是不是當(dāng)年修改詞稿時(shí)留下的?”

“確實(shí)有可能,”講解員點(diǎn)頭,“據(jù)記載,毛澤東同志寫這首詞時(shí)反復(fù)斟酌,常常在桌上比劃字句。”隊(duì)員們圍在桌旁,指尖輕輕拂過(guò)桌面,仿佛能觸摸到那段歷史的溫度。隊(duì)員們?cè)诠P記本上寫道:“夏日的窯洞涼爽宜人,卻依然能感受到當(dāng)年偉人創(chuàng)作時(shí)的熾熱激情,這便是精神的力量。”

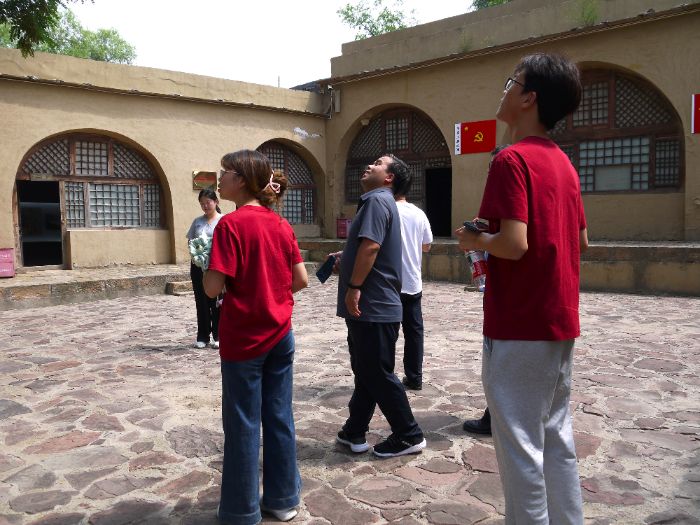

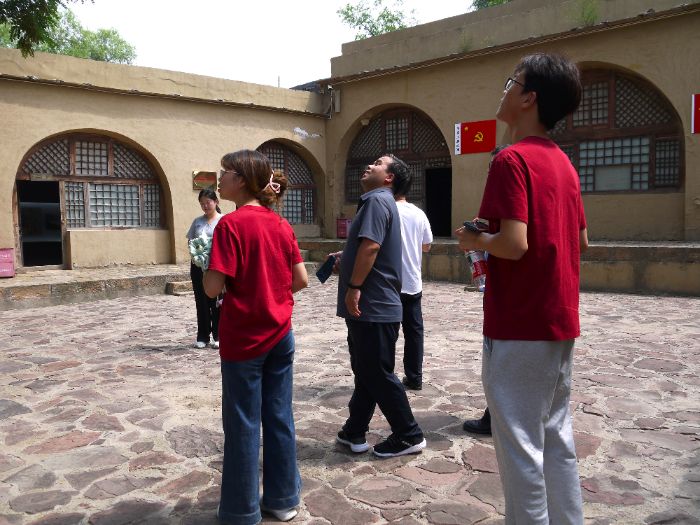

圖為實(shí)踐隊(duì)員在留村毛澤東路居地參觀《沁園春・雪》創(chuàng)作時(shí)的窯洞。韓靜供圖

紅土上的詞意追溯

走出窯洞,隊(duì)員們沿著當(dāng)年毛澤東同志觀察地形的小路前行。夏日的黃土高原,溝壑縱橫,雖無(wú)雪景,卻有著別樣的雄渾。“雖然看不到‘千里冰封’,但這綿延的山巒,依然能讓人聯(lián)想到‘原馳蠟象’的氣勢(shì)。”隊(duì)員們舉著相機(jī),拍下眼前的景象。

講解員指著遠(yuǎn)處的黃河說(shuō)道:“當(dāng)年毛澤東同志寫下‘大河上下,頓失滔滔’,如今夏日的黃河水流湍急,又是另一番景象。”隊(duì)員們順著指引望去,黃河在陽(yáng)光下泛著粼粼波光,奔騰向前,與詞中描繪的冬日景象形成奇妙的時(shí)空對(duì)話。

“以前讀詞,總覺(jué)得是對(duì)雪景的贊美,現(xiàn)在才明白,無(wú)論是冬雪還是夏陽(yáng),這片土地的壯闊始終是不變的底色。”隊(duì)員們蹲下身,抓起一把紅土:“這紅土就像詞里的豪情,厚重而熾熱。”

圖為實(shí)踐隊(duì)員在留村附近山坡上眺望夏日的黃土高原風(fēng)光。毋澤杰供圖

村落里的詞韻傳承

在留村的文化廣場(chǎng)上,幾位村民正伴著音樂(lè)朗誦《沁園春・雪》,聲音洪亮有力。看到實(shí)踐隊(duì)員們,村民們熱情地邀請(qǐng)他們一起參與。

“我們村不管老少,都會(huì)背這首詞,這是咱村的驕傲。”村民劉大爺笑著說(shuō),“夏天游客多,我們經(jīng)常在這里為大家朗誦,讓更多人了解這首詞和它背后的故事。”隊(duì)員們加入其中,與村民們一同朗誦,“數(shù)風(fēng)流人物,還看今朝”的詞句在廣場(chǎng)上回蕩,充滿了力量。

隊(duì)員們向劉大爺請(qǐng)教:“您覺(jué)得這首詞在今天還有什么意義?”劉大爺想了想,說(shuō):“它告訴我們,不管是過(guò)去打仗,還是現(xiàn)在搞鄉(xiāng)村振興,都得有那股子豪邁勁兒,敢想敢干。”隊(duì)員們聽(tīng)了,紛紛點(diǎn)頭,深刻體會(huì)到詩(shī)詞傳承的不僅是文字,更是精神。

離開留村時(shí),夕陽(yáng)為黃土高原鍍上了一層金色。隊(duì)員們回望這個(gè)孕育了不朽詞作的村落,心中滿是收獲。“這次三下鄉(xiāng)實(shí)踐,讓我們?cè)谙娜盏募t土上,讀懂了《沁園春・雪》背后的精神密碼。”隊(duì)長(zhǎng)毋澤杰說(shuō)道。

圖為實(shí)踐隊(duì)合影留念。韓靜供圖

實(shí)踐隊(duì)員們知道,這次暑期之行,不僅是一次歷史探尋,更是一次精神的洗禮。他們會(huì)把在這里的所見(jiàn)所感帶回校園,讓更多人了解這片土地與這首詞的故事,讓紅色文化在青春的傳承中煥發(fā)新的活力。