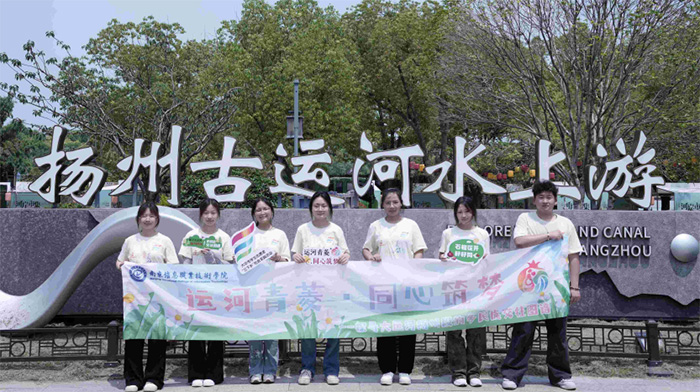

2025年7月5日至8日,南京信息職業技術學院數碼藝術學院“運河青菱同心筑夢”實踐團沿大運河揚州段展開調研。這支由多民族學生組成的團隊,以“古代商貿互鑒—近代抗戰同頻—當代振興共生”為主線,深入揚州市區、高郵市及菱塘回族鄉,在歷史遺跡中解碼交融基因,在現實實踐中探尋中華民族共同體意識密碼。今年恰逢中國人民抗日戰爭勝利80周年,這場跨越三級行政區域的實踐,既是對歷史的深情回望,更是青年一代用專業所長鑄牢中華民族共同體意識的生動答卷。

溯脈:千年運河里的共生智慧 大運河揚州段的水波,流淌著千年文明交融的密碼。東關街的青石板被往來腳步磨得溫潤,鈔關遺址的碑刻記載著南北貨物的流轉,南門碼頭的石階紋路里嵌著舟楫往來的記憶,盂城驛的驛馬銅鈴仿佛還在訴說著“一驛過一驛,驛騎如星流”的繁忙,邵伯古鎮的漕運糧倉遺址恰是“至今千里賴通波”的生動詮釋——實踐隊員們走過這些遺存,共同回望古代揚州城各民族間“因河而聚、因商而融”的繁榮長卷。

位于三灣片區的中國大運河博物館,是本次實踐調研的重要一站,館內眾多文物以歷史見證者的姿態,為隊員們鋪展著一部立體的運河文明史,清晰勾勒出大運河對古代政治、經濟、文化的深遠作用。在這里隊員們看到了不同地域文化在運河沿岸的碰撞與融合,也讓他們對運河承載的文化內涵有了更系統的認知,串聯起“多元一體”的文明格局。

大運河連接了陸上絲綢之路與海上絲綢之路,因此實踐隊隨后來到了馬可波羅紀念館,為了解這段歷史增加國際視角。元代的揚州,不僅是國內商貿樞紐,更是國際交流的窗口:異域商人帶著香料而來,本地工匠備上絲綢以待,譯員在市集間架起溝通橋梁,這種“跨地域+多文化”的貿易生態,正是中華文明包容性的生動體現。

鑄魂:烽火歲月里的共御擔當 在揚州城區的普哈丁園里,甲午戰爭中殉國的左寶貴將軍事跡讓隊員們駐足良久。這位出身平凡的回族將領,在平壤戰役中衣不解甲、帶頭沖鋒,以“家國大義高于一切”的抉擇,詮釋了“身份之上,是共同的‘中國人’烙印”。哈尼族學生包瑩瑩在調研筆記中寫道:“將軍的墓碑上,刻著的不只是身份標簽,更是‘忠魂’二字——這是所有中華兒女的精神坐標。”

2025年是中國人民抗日戰爭勝利80周年。7月7日,即“七七事變”爆發88周年的當天,實踐隊來到了高郵市的抗日戰爭最后一役紀念館,在一座刻畫群眾支前場景的浮雕前,實踐隊員久久佇立:畫面里,鄉親們抬著擔架、撐著渡船、守護著糧隊,民族衣衫各異卻眼神一致,無聲訴說著80年前“軍民同心、共御外侮”的壯闊史詩。

館內史料顯示,全面抗戰爆發后,新四軍渡江北上開辟蘇中敵后抗日根據地,高郵成為敵我反復爭奪的戰略要地。當地黨政軍民迅速凝聚成抗日民族統一戰線,無論男女老少、來自何方、所屬何族,都投身到保家衛國的斗爭中。1945年12月,高郵戰役打響,這是抗日戰爭中最后一次大規模戰役。為支援前線,當地群眾自發組織起運輸隊、擔架隊,1.5萬名民工肩挑手推,500條民船日夜穿梭,將150萬斤糧草和彈藥送往前線;3000名民兵配合部隊作戰,在蘆葦蕩里設伏、在運河邊架橋,用血肉之軀筑起防線。

“這些數字背后,是一個個為家國奮不顧身的鮮活生命。”全民族抗戰時期,高郵這片紅色熱土上,338名英烈為國捐軀,他們的名字被永遠鐫刻在烈士陵園的英烈墻上。凝視著那一行行名字,實踐隊員們不禁哽咽,心中愈發清晰地意識到:“一寸山河一寸血,抗日戰爭的勝利從不是某一族群的獨奏,而是全體中華兒女以血肉之軀共同鑄就的精神豐碑。”

賦能:新時代振興里的協同力量 從高郵市區沿湖向西20公里,隊員們來到調研的最后一站,揚州高郵湖畔的菱塘回族鄉——江蘇省唯一的少數民族鄉。唐朝時這里就有“胡商”居住。元朝時,菱塘已經是回民聚居地,數百年的相守與共進,讓這片土地沉淀出“團結”的基因。

菱塘的發展離不開先輩的奠基,在菱塘民族文化宮,實踐隊員研讀鄉志時,對一位為當地發展奉獻一生的前輩肅然起敬,回族干部沙德明在1948年菱塘解放后,歷任多個職務,帶領多民族民工參加京杭大運河整治工程獲指揮部一等獎,他始終心系各族群眾,于1967年積勞成疾病逝。

從歷史走向現實,菱塘回族鄉現有漢族、回族、壯族、苗族等10個民族,如今菱塘的田野間正上演著“全鄉群眾抱團發展”的新時代篇章,漫步菱塘,路邊盛開的石榴花既是風景,更是當地堅持以鑄牢中華民族共同體意識為主線、畫好團結“同心圓”的象征。

菱塘的石榴花開得艷,是因為扎根在“共富”的土壤里。在調研走訪中,菱塘的發展成就讓隊員們感到震撼,菱塘回族鄉堅持把發展壯大村級集體經濟作為全面推進鄉村振興戰略的有力抓手,大家“共商發展計,同走致富路”,因地制宜制定方案,推動“一村一品”精準化,旅游業、電纜產業、林果經濟、生態水產養殖等多點開花,形成了“農工商旅”融合的產業體系,成為全省民族團結與共同繁榮的典范。

成長:從“見證者”到“建設者”的青春答卷 “我們不僅是歷史的見證者,更要做共同體的建設者。”隊員們各自發揮專業所長,將所見所感轉化為實實在在的行動。他們建立了“運河文化紋樣數字庫”,將調研中收集到的傳統紋樣——漢族的花鳥紋、回族的幾何紋、蒙古族的卷草紋等,通過數字技術轉化為可編輯的設計素材。回族學生常永美和她的同學鄧佳用運河波浪紋作為基礎框架,串聯起各類特色符號,設計出運河主題的系列剪紙作品,讓傳統文化成為傳遞“協同共生”理念的載體。

在高郵湖畔的明清運河故道旁,隊員們還開展了“守護運河”公益行動,清理岸邊的生活垃圾,用鏡頭記錄生態保護現狀,呼吁更多人關注運河文化遺產的保護。“走在前輩們奮斗過的土地上,才明白‘共同體’不是口號,是需要一代代人用行動守護的。”隊長曹雙同學這樣說。

調研結束后,團隊交出了扎實答卷:1萬余字的《運河畔的協同發展答卷》調研報告,系統梳理了不同歷史時期“交融共生”的經驗;“運河記憶”H5數字地圖,標注了此次調研所涉20余處具有特殊意義的地標,掃碼即可了解其背后的歷史故事和當代發展;還有2組融合傳統與現代的設計作品,計劃通過線上推廣方式傳播。

大運河的水波,從千年前流到今天,見證了從古代商幫“共市”到抗戰時期“共戰”,再到當代“共富”的演進,也映照出中華民族共同體意識從自發到自覺的升華。當運河波光映亮這群南信青年的臉龐,他們深知,大運河流淌的不僅是水,更是中華民族“心往一處想、勁往一處使”的血脈,而這場實踐不是終點,恰是起點,作為新時代的“運河兒女”,他們將繼續用數字技術活化民族記憶,用青春行動續寫“同心筑夢”的新故事,讓中華民族共同體意識如大運河般奔流不息,代代相傳。

文/南京信息職業技術學院數碼藝術學院 趙靜雅 于璐 曹雙

圖/南京信息職業技術學院數碼藝術學院 陸韋丞 王禹霏