為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,扎實落實黨的二十大精神,牢牢把握新時代新征程對青年一代的使命召喚,響應共青團中央關于開展全國大學生暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動的戰(zhàn)略部署與時代號召,西安建筑科技大學管理學院赴西北五省39市調(diào)研戲曲生存現(xiàn)狀及創(chuàng)新發(fā)展研究暑期社會實踐團于7月21日赴安康市漢濱區(qū)參觀安康市群眾藝術館對漢調(diào)二簧進行調(diào)研活動。

圖為漢調(diào)二簧傳承人團隊展演現(xiàn)場。謝靜儀攝

晨入安康市群眾藝術館(漢調(diào)二簧國家級非遺保護單位),見傳承人凝神晨課。檀板叩、絲弦起,十行當聲腔庭中交織——西皮穿云顯豪邁,二簧澗水透悲思。老師們吟嘆間嗓韻自如:生角蒼音若松,旦角假聲如鳳。唱詞承載六百年漢水基因,從明民歌底色到昆腔淬煉,終凝水土血脈回響,引實踐團隊深入漢調(diào)藝術秘境。

圖為漢調(diào)二簧代表性傳承人講解傳統(tǒng)戲曲服飾。謝靜儀攝

在傳承人導覽下,團隊成員領略了漢調(diào)二簧的服飾魅力:旦角三尺水袖揮灑婉約意韻,凈角重彩勾繪三塊瓦譜式彰顯剛烈風骨,金線盤繡蟒袍流轉(zhuǎn)帝王威儀,盡展非遺造物中形制、紋飾、功能的符號學統(tǒng)一。

圖為實踐團成員采訪傳承人。謝靜儀攝

在深度訪談中,傳承人系統(tǒng)回顧了西北五省戲曲教育的興衰歷程:上世紀五十至八十年代陜、甘、寧、青、新曾建立42所專業(yè)戲曲院校,形成過萬人科班培養(yǎng)體系,卻因文化生態(tài)斷層與教育機制轉(zhuǎn)型相繼停辦。面對新媒體時代傳承困局,老師辯證指出:難在文化多樣性浪潮下,戲曲美學的深度解碼與青少年注意力稀缺形成根本性沖突;易在個體或組織可借勢數(shù)字傳播破局,傳承人通過體系化直播,短視頻二創(chuàng),使戲曲‘慢藝術’融入‘快傳播’語境,實現(xiàn)經(jīng)典唱段億級流量裂變與跨代際觸達。”

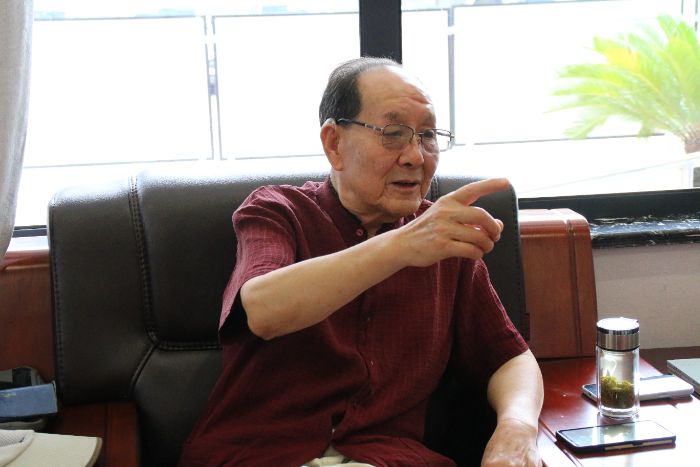

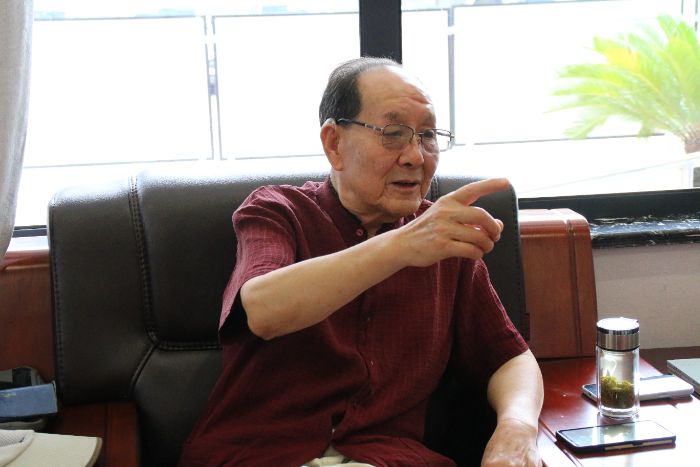

圖為朿文壽老師闡釋劇種藝術體系。蘇楊攝

朿文壽老師的講解深入淺出,追溯漢調(diào)二簧源于明清“湖廣腔”與漢江山歌的融合,詳解其“十行角色”規(guī)制及“京劇之母”的歷史地位。從他口中,“班曰徽班,調(diào)曰漢調(diào)”的典籍記載化作漢江風煙里的梨園滄桑,令人沉醉于秦巴天籟的千年魂魄中。

圖為實踐團成員與朿文壽老師在安康市群藝館合影留念。謝靜儀攝

本次實踐通過系統(tǒng)化的田野實證與理論建構,成功解碼漢調(diào)二黃六百年的歷史演進圖譜及其文化基因價值,確證了陜南漢水流域作為"京劇母體"的戲劇史地位。團隊因此深化對西北五省戲曲生態(tài)的認知范式,形成具有空間拓補性的調(diào)研坐標系。未來實現(xiàn)從文化保護到現(xiàn)代轉(zhuǎn)換的可持續(xù)發(fā)展閉環(huán),賡續(xù)中華戲曲文脈薪火。