墨園村,作為惠城區現存規模最大、保存較好的古村落,其承載著中華民族文化精華、凝聚著中華民族精神。近年來,隨著時代浪潮,它逐漸走進大眾視野。

為了更加了解墨園古村落保護與修繕情況,2025年7月17日,青衿筑夢墨園實踐隊跟隨古村落講解員朱小姐的步伐,沿著青石板路走遍村里的古建筑。

大夫第

第一站,團隊來到了惠州市級文物保護單位的“大夫第”,這是清朝陳氏家族的老宅。大門旁邊的牌子上印著修繕前后的對比照片,白墻磚瓦上貼著鮮紅醒目的對聯,映入眼簾的是“文魁”二字,里面有幾個工人正在進行修繕,團隊邊走邊傾聽講解員講述老宅故事,那一刻歷史人物躍然紙上,彷佛陳氏家族昔日的繁華盛景正緩緩重現。

▲此圖為隊員來到大夫第

▲此圖為隊員跟隨講解員了解大夫第修繕情況

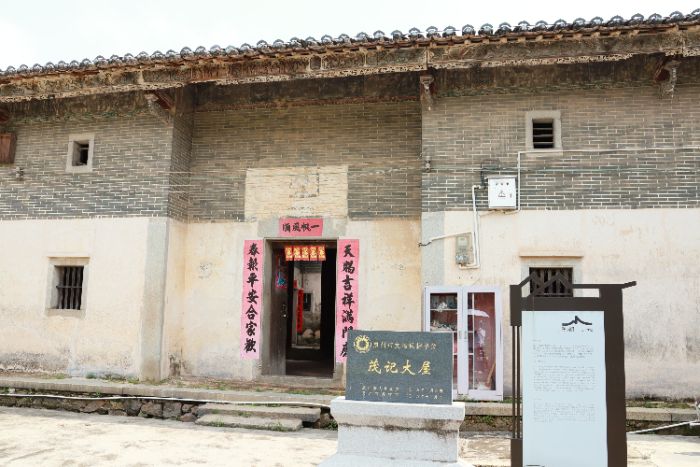

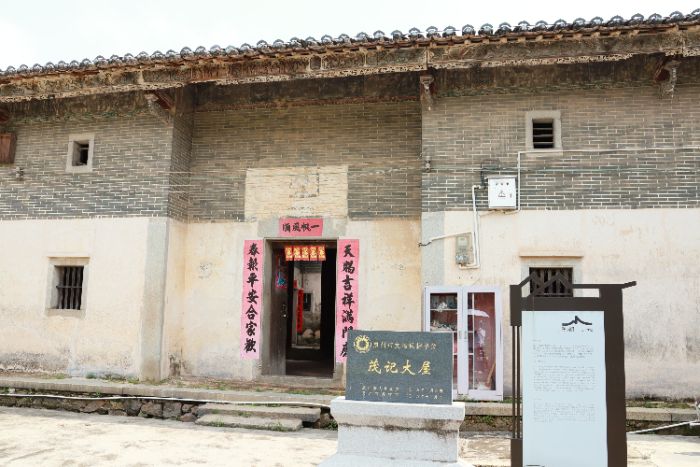

榮記大屋

接著,團隊轉到陳氏家族的榮記大屋參觀,歷經三百多年的風雨滄桑它仍屹立不到,屋頂雕滿花紋的橫梁依舊挺直,沒有一絲歪斜。直至2018年,這間“百年老屋”依然有人居住。村委干部會定期來檢查這些房屋,確保做到及時修繕。

▲此圖為榮記大屋,石碑有誤

二記大屋

然后,團隊順著小路來到二記大屋。二記大屋是陳泰分家后為妻子所建,后又因陳泰仗義,熱心助學,好善樂施,也稱“義記大屋”。二記大屋門前緊鄰溪水,風景優美。整個房屋呈長方形,兩邊有廂房,呈凹字形對稱,屋內一偏廳設有一戲臺,專供陳泰休閑娛樂之用。

▲此圖為二記大屋全貌

老書室

隨后,朱小姐帶著團隊來到老書室,并把老書室的故事娓娓道來。相傳陳尚忠為了感謝村民的幫助,一直想為村里建一座書屋,供陳氏子弟和全村的孩子們讀書,但因他晚年病情耽擱,直到逝世后才正式開始建造。解放后,老書室改為村小學,如今年過半百的男子都在此讀過書。現老書室已被重新裝修,成為全村文化娛樂的場所。

▲此圖為正在修繕中的老書室

墨園古井

從老書室出來,團隊來到了墨園古井。這座古井建于明朝,至今已有400年之久。井呈八卦形葫蘆狀,依照閩南風水有辟邪鎮狐的寓意,同時葫蘆形有“大肚量”,可保各家族和睦相處,水源不斷。當然,村里面有一個延續了百年的習俗,每逢元宵時,村民都會取井中的水用來沐浴,寓意著遠離病痛,家人康健。

▲此圖為保存完好的墨園古井

四大宗祠

最后隊伍前往四大家族的祠堂,墨園主要由陳、朱、曾、徐四大姓氏組成,各大家族關系緊密。每逢元宵打醮,村民都身著各祠堂統一服裝,抬著兩位圣人從協天宮出發祭祀,一路敲鑼打鼓,熱鬧非凡。

▲此圖為徐氏宗祠

透過這些故事,讓團隊看到了墨園基層組織對古建筑修復所做出的努力;看到了每年前來主動擔起修復責任的志愿者們;看到了村民自發維護村落……因為有了來自各方的力量支持和歷史擔當,墨園變得更加神采奕奕。

保護和發展,并非是相斥的命題。但怎么做?卻有很多途徑。

▲此圖為青衿筑夢墨園實踐隊與講解員合照

投稿單位 | 青衿筑夢墨園實踐隊

文字 | 羅云 楊琪

攝影 | 游雨帆 吳漫丹

排版 | 吳漫丹

初審 | 劉子慧

終審 | 蔡曉賽