2025年7月28日清晨,陽光穿透云層時,山東理工大學管理學院“沂”心筑夢實踐團成員已列隊站在華東野戰區紀念館前。望著正門上方“華東野戰軍紀念館”幾個鎏金大字,耳邊似乎已隱約回蕩起那段烽火歲月的回響。作為新時代的大學生,實踐團成員們帶著對歷史的敬畏與探究之心,開啟了這場紅色研學之旅。

圖一 “沂”心筑夢實踐團于華東野戰區合影

步入館內,映入眼簾的是序廳中央的大型雕塑——沖鋒的戰士們手握鋼槍,眼神堅毅地望向遠方,底座鐫刻的“萊蕪戰役”“孟良崮戰役”等戰役名稱,瞬間將實踐團成員拉回那個戰火紛飛的年代。講解員是位退伍軍人,他沉穩的聲音帶著實踐團成員走進第一個展廳“烽火沂蒙”,玻璃展柜里整齊陳列著泛黃的作戰地圖、磨損的軍用挎包和銹跡斑斑的步槍。“這把‘馬步槍’是1947年孟良崮戰役中繳獲的,槍托上的裂痕是與敵人拼刺時留下的。”他輕撫展柜的動作,讓我們下意識放輕了腳步。

圖二 “沂”心筑夢實踐團于華東野戰區紀念館參觀大型雕塑

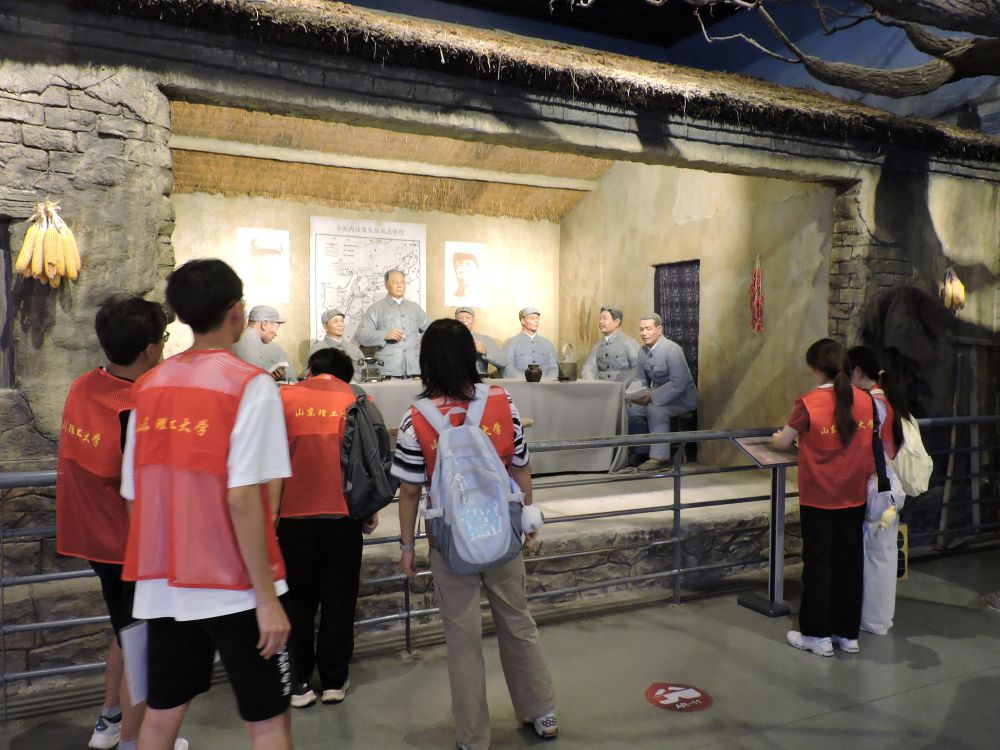

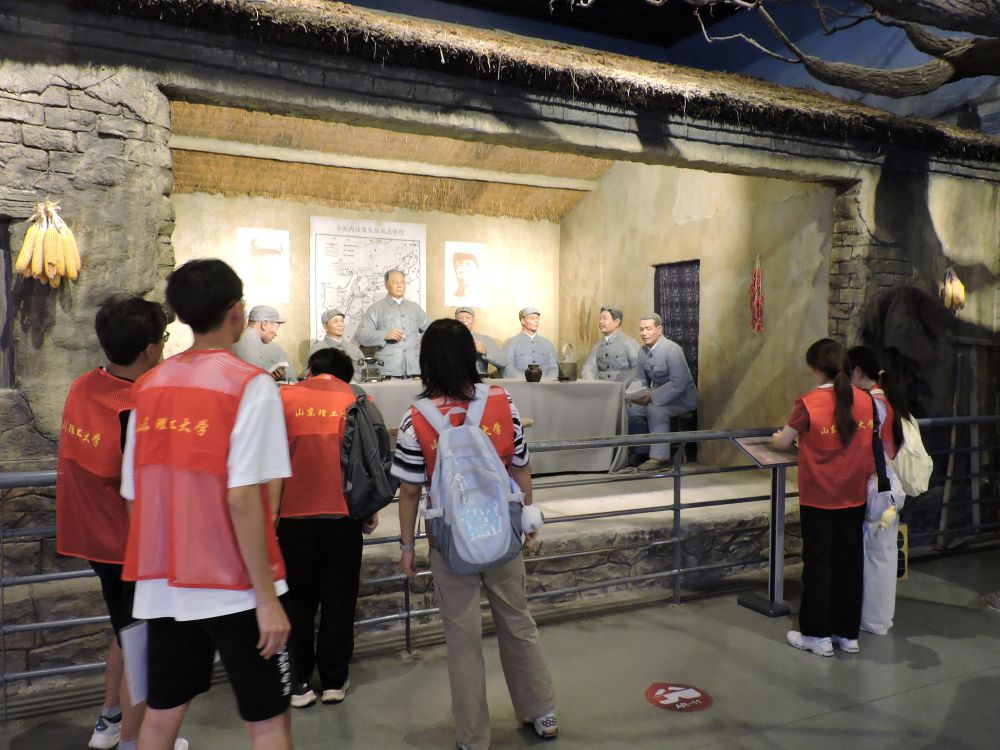

在“戰略決策”展區,一組動態場景復原讓歷史變得觸手可及。昏暗的油燈下,幾位指揮員圍坐桌前研究戰術,墻上投影的電報原文密密麻麻,“集中優勢兵力,各個殲滅敵人”的字跡力透紙背。不僅如此,講解員還講述了“沂蒙紅嫂”用乳汁救治傷員、“爆破英雄”馬立訓舍身炸碉堡等感人事跡,實踐團成員神情肅穆,有的成員在筆記本上寫下“平凡人在時代洪流中展現的偉大,正是民族精神的根基”。期間,成員們圍繞“個人選擇與時代使命”展開討論,認為革命先烈用生命詮釋了“小我融入大我”的價值真諦,這對當代青年如何平衡個人理想與社會需求具有重要啟示。

圖三 “沂”心筑夢實踐團于華東野戰區紀念館參觀

華東野戰軍紀念館開館以來,已接待青少年研學團隊超50萬人次。實踐團成員們忽然明白,紅色研學不只是“參觀”,更是一場跨越時空的對話——當年輕的目光遇見崢嶸的歷史,當青春的思考觸碰堅定的信仰,那些鐫刻在歲月里的精神密碼,便有了新的傳承者。

此次華東野戰區紀念館之行,實踐團成員不僅重溫了波瀾壯闊的革命歷史,更在歷史細節中體悟到革命精神的時代價值。從對戰爭歷程的認知到對英雄品格的敬仰,從對歷史規律的思考到對自身使命的追問,成員們完成了一次深刻的精神洗禮。作為新時代青年,實踐團成員將以革命先烈為榜樣,把從歷史中汲取的力量轉化為學習知識、服務社會的實際行動,在實現民族復興的征程中,書寫屬于當代青年的擔當與作為。

作者:李昊潼