為深化紅色教育實踐,在紅色沃土中汲取奮進力量,讓“行走的大思政課”落地生根,西安建筑科技大學華清學院“追溯紅色根脈·賡續精神薪火”愛國主義教育實踐團循著歷史足跡,于7月26日先后赴鳳凰山麓革命舊址、抗日軍政大學舊址與延安革命紀念館追尋初心,感悟使命,讓青春的腳步在觸摸歷史中愈發堅定。(通訊員:景存瑤、楊亦喬)

尋訪革命舊址,感悟先輩精神伴隨著冉冉升起的太陽,實踐團抵達鳳凰山革命舊址。這里是中共中央1937年1月至1938年11月的核心駐地,見證了土地革命向全面抗戰戰略轉型的關鍵歷史進程,在中國革命史上留下了濃墨重彩的一筆。辦公室,缺角的木桌、殘存的油燈印痕,無聲訴說著革命先輩伏案工作的日夜。通訊室內,老式電話機、手搖發電機上的深深握痕,重現著當年緊張忙碌的工作場景。這些帶著濃烈生活氣息的舊物,讓成員們體悟到軍民同心、艱苦奮斗的崢嶸歲月。

圖為實踐團成員參觀遺留的辦公用品。韓佳豪 供圖

在窯洞辦公室內,一幅斑駁的軍事地圖吸引了成員們的目光,這是洛川會議的戰略部署要圖。講解員介紹道:“洛川會議確立了全面抗戰路線,正確處理了民族矛盾與階級矛盾的關系,為抗戰勝利指明方向。當時的黨中央駐守在延安,大家匯聚一堂,共商大計。”站在毛澤東同志撰寫《論持久戰》的木桌前,景存瑤同學思考后說道:“我深刻認識到,當時的戰略清醒源于兩大關鍵:一是對國內外形勢的精準研判,二是咱們領袖毛澤東的政治智慧。《論持久戰》的發表堅定了當時全國人民抗戰必勝的信心。”觸摸著革命舊址的一磚一瓦,實踐團成員在實物與史料中讀懂了先輩們的初心與擔當,更加深刻地領悟到了先輩們的堅定信念與偉大精神。

探尋抗大印記,感悟紅色精神 中國人民抗日軍政大學(以下簡稱抗大)是中國共產黨在抗日戰爭時期所創辦的一些重要的軍事政治干部學校,為抗日戰爭培養了大批骨干力量。實踐團成員踏入抗大紀念館,那段烽火歲月的記憶,在一件件實物、一段段文字中蘇醒。1931年九一八事變后,民族危亡之際,抗大應運而生。最初的抗大,條件艱苦至極。就像埃德加·斯諾在《西行漫記》里描述道,“以窯洞為教室,石頭磚塊作桌椅,石灰泥土糊的墻當黑板,校舍完全不怕轟炸的這種‘高等學府’,全世界恐怕就只有這么一家。”

毛主席曾在抗大第二期開學典禮生動地說,“抗大像一塊磨刀石,磨掉學員小資產階級的浮躁、沖動,讓他們成為打倒日本、創造新社會的利刃。”實踐團成員佇立在陳列的紡車、農具前,凝視著“抗大抗大、越抗越大”口號,聆聽著抗大學員“一面學習,一面生產”的故事,仿佛能看見他們在窯洞油燈下鉆研戰略,在田間地頭揮汗勞作的身影。實踐團帶隊老師王錚不禁感慨:“抗大師生在絕境中憑信念堅守,把苦難熬成辦學底氣,他們的精神,是我們最珍貴的教科書。”激勵著我們在新時代勇擔使命,無畏前行。

圖為實踐團成員坐在抗大長椅上體悟昔日會議場景。韓佳豪 供圖

來到館內“政治鑄魂、服務抗戰”展廳,“抗大旗幟、便插敵后”幾個大字瞬間抓住所有人目光。講解員動情地介紹道:“總校東遷時,學員們背著‘學習袋’穿梭戰火,大路當課堂、影壁作書桌,在槍炮聲里‘戰斗中學習,學習中戰斗’。硝煙雖已散去,但‘學習袋’承載的堅韌與信念,早已化作時代考題,等待我們這一代青年以智慧和汗水,在民族復興的‘戰場’上續寫答卷。抗大的故事,是熱血與信念澆筑的不朽豐碑。先輩們在民族大義前以渺小之軀,扛起千鈞重擔的抗大精神,光照千秋,提醒著每一個后來人,不忘歷史,不負使命,讓抗大精神在新時代綻放更耀眼的光。

追溯紅色根脈,感悟延安精神 懷揣著在鳳凰山麓尋訪革命舊址的厚重收獲,以及探訪抗大舊址時的萬千感慨,實踐團一行滿懷熱忱,踏入延安革命紀念館,奔赴又一場與紅色歷史的深度對話。踏入館內,“延安精神永放光芒”熠熠生輝,廣場上毛澤東銅像莊嚴肅穆。展廳里,一件綴著七處補丁的粗布軍裝格外醒目,這是抗戰時八路軍戰士的衣物,磨破的袖口、層層針腳,無聲講述“新三年,舊三年,縫縫補補又三年”的艱辛,讓實踐團成員直觀觸摸到“自力更生、艱苦奮斗”延安精神的具象模樣。

圖為實踐團成員與館內志愿者交流記錄。韓佳豪 供圖

在“中共中央在延安”展區,泛黃《論持久戰》手稿復制品前,成員們久久駐足。看著窯洞油燈微光映照著的案頭文稿,韓佳豪同學說:“課本里的文字突然有了溫度。”玻璃柜中南泥灣開墾的镢頭、紡車,又讓大家仿若看見軍民揮汗勞作場景,“原來‘自己動手、豐衣足食’不是口號,是刻進土地的實干。”從紅軍長征草鞋,到抗大學員農具,再到《黃河大合唱》手稿,文物雖無言,卻在實踐團成員心中掀起波瀾。離館時,實踐團深知:延安紅色基因是流動血脈,成員們許下誓言,要將震撼化為行動,讓抗戰精神在青春賽道續寫新篇,讓革命薪火代代相傳。

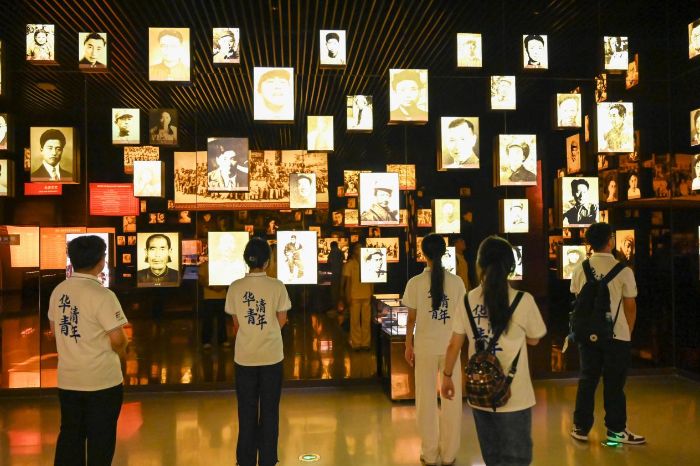

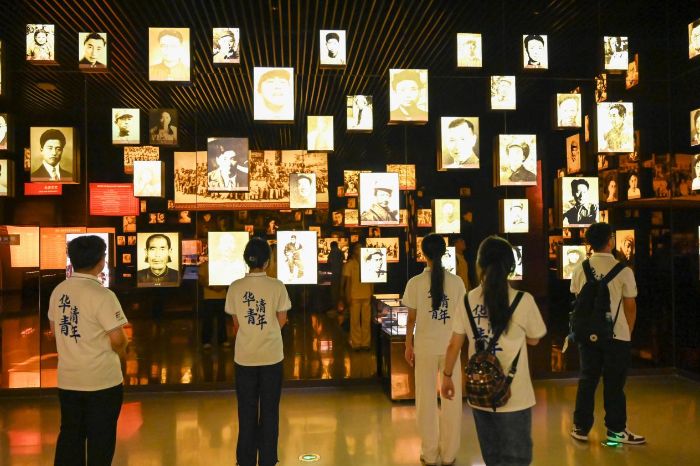

圖為實踐團成員參觀革命先輩相冊。韓佳豪 供圖

從鳳凰山麓的窯洞到抗大的操場,從抗大校園的青春之火到延安革命紀念館的思想之光,實踐團在歷史的回響中讀懂:紅色基因的傳承,從來都是從感悟到行動的接力。紅色基因不在遙遠的故事里,而在這些真實的遺跡中,在先輩們踏踏實實干出來的每一件事里。這次“三下鄉”之行,讓大家在歷史的回響中堅定信念——要把這份精神力量,轉化為腳踏實地的行動,在新時代的征程上繼續前行。(通訊員:景存瑤、楊亦喬)