2025年7月12日,湖北汽車工業學院“拾遺楚韻·啟為創新”非遺調研團隊,前往湖南鳳凰古城尋找指尖上的蠟染,參觀蠟染作品,了解蠟染的制作過程,探索“指尖上的芭蕾藝術”。

調研團隊成員走進蠟染展廳回廊不經被美麗的蠟染作品所吸引,花、鳥、蟲等自然元素與幾何圖案在白色的棉布與藍色的染料間被呈現,線條簡潔流暢,層次豐富,極具魅力。經過后來老師講解,門口作品是蠟染最具代表性的圖案“冰裂紋”,無法人為復刻,被稱為“蠟染的靈魂”。

圖為展廳回廊的蠟染作品。樂文俊 通訊員攝

調研團隊成員深刻地理解到湖南蠟染,不僅是技藝的傳承,更是文化的載體。圖案中蘊含著苗、土家族的審美意識、宗教信仰。每一幅蠟染作品都如同“無聲的詩”,記錄著族群對自然與生活的理解,承載著千年的文化記憶。

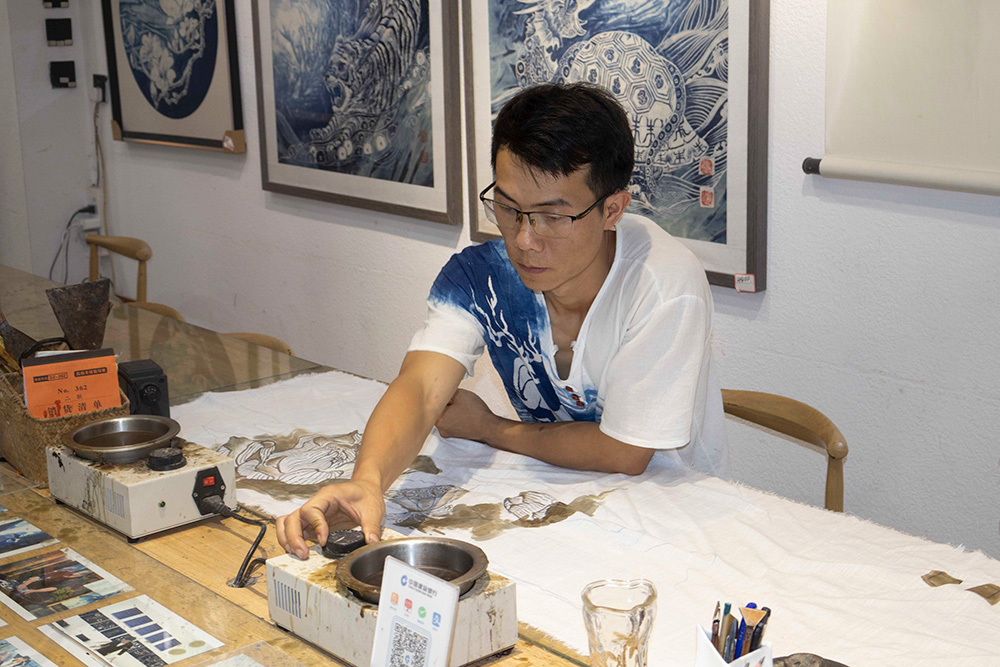

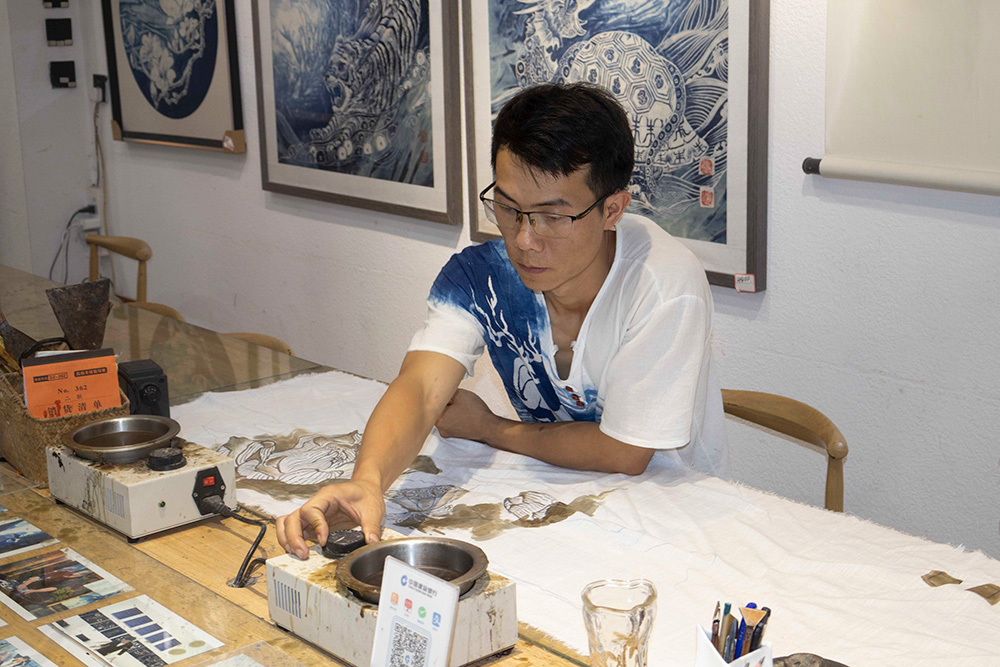

在參觀精美的蠟染工藝品,“拾遺楚韻·啟為創新”非遺調研團隊在非遺傳承人曾昭龍老師的帶領下,走進蠟染的制作工作室,探尋蠟染的文化古韻之美。寬敞明亮的工作室擺著許多長桌,桌上擺著一張張白色的棉布,有的棉布上已經初步被畫上了圖案。這一張張長桌便是蠟染匠人們的工作臺,進行點蠟的工作。湖南蠟染制作繁復精細,每一個環節都需要匠人的耐心,一幅蠟染作品的出世,需要經過預處理布料,點蠟,染色,去蠟和定型這4大步驟。選用的土棉布經過草灰水漂白洗凈,曬干后用牛角捶打形成了長桌上的一塊塊白色的棉布。團隊成員注意到其他的匠人師傅將布料平鋪在桌面上,將蜂蠟置于金屬容器,用加熱器將其融化,手持銅蠟刀蘸取蠟液在布上勾勒圖案。

圖為蠟染匠人在進行融蠟準備再次進行點蠟。樂文俊 通訊員攝

當老師帶領團隊來到藍靛染缸,曾老師講到染色這步至關重要,初次浸泡需五至六天,取出晾干后呈現淺藍底色。如需深藍效果,則重復浸泡多次,不可心急。染色完成后,將布料投入沸水中煮蠟,蠟質融化浮出,用清水漂洗去除殘留蠟液與浮色。晾干后,藍白分明的花紋清晰顯現,冰裂紋的紋理自然交錯,最終完成一件兼具傳統韻味與藝術美感的蠟染作品。

在參觀完蠟染工作室回到展廳回廊并告別曾昭龍老師,調研團隊成員為了進一步加深對蠟染的了解,訪談了當地的蠟染商店和前來購買的游客,以采訪提問的方式,調查人們對湖南蠟染的認知度,以及通過直播的方式,讓更多的人去了解湖南蠟染并喜歡上這項非遺技藝。通過收集情報和整理信息,團隊向當地的商店反饋了游客和其它地區人民的建議,希望為蠟染的傳承和保護貢獻自己的一份力量。

調研團隊來到了湖南鳳凰古城,通過這次調研活動,收獲頗多,不僅在調研中學習了解蠟染技藝,而且意識到非遺文化在未來發展需要更多人去學習傳承。調研團隊見證了蠟染傳承人的匠人精神,深刻理解了蠟染技藝的文化底蘊。非物質文化遺產是華夏文明的“瑰寶”,不可間斷的文化載體,“拾遺楚韻·啟為創新”非遺調研團隊希望通過網絡和其它宣傳途徑,奉獻自己的一份力量,讓文化傳承生生不息。

圖為“拾遺楚韻·啟為創新”非遺調研團隊和曾昭龍老師的合影。樂文俊通訊員攝