為深入學習革命歷史,傳承紅色基因,同時發揮專業優勢助力青少年科學素養提升,7月8日,科普益課實踐團與“常青數”實踐團聯合行動,在金寨縣開展“紅色教育+科普實踐”主題的三下鄉活動,馬克思主義學院指導老師劉洪、電氣與電子工程學院團總支書記劉夢莎、23級輔導員王龍虎共同參與并指導了此次活動,全體成員以實際行動踐行青年擔當。

追尋紅色足跡,感悟初心使命 清晨,科普益課實踐團與“常青數”實踐團成員共同集合出發,懷著崇敬的心情奔赴金寨縣烈士紀念場所。抵達后,大家沿著廣場的臺階緩緩上行,每一段臺階都藏著特殊的歷史密碼。劉洪老師駐足講解:“眼前這59級臺階,象征著從金寨走出的59位開國將軍,他們在戰火中浴血奮戰,為新中國的誕生立下汗馬功勞。”他又簡要提及其余臺階的意義:“旁邊的25級臺階對應著在這里組建的紅25軍,而10級臺階則銘記著十萬金寨兒女參軍報國、為國捐軀的壯烈歷史。”

登上臺階頂端,高達24米的烈士紀念塔巍峨矗立。劉洪老師介紹,塔高24米是為紀念金寨1924年建立黨組織,那是革命火種在這片土地點燃的開端。隨后,成員們走進烈士紀念碑、洪學智烈士紀念館、紅軍紀念堂,泛黃的照片、斑駁的實物與臺階的歷史寓意相互呼應,無聲訴說著革命先輩的崢嶸歲月。

(圖為劉洪老師講解碑文)

參觀中,劉洪老師深情講述金寨作為“紅軍搖籃、將軍故鄉”的故事,引用“一寸山河一寸血,一抔熱土一抔魂”“家家有紅軍,戶戶有烈士,山山埋忠骨,嶺嶺皆豐碑”的話語,讓大家深刻體會當地人民的革命犧牲與奉獻。談及紅色歌曲時,他還現場哼唱了《八月桂花遍地開》,悠揚旋律仿佛帶回軍民同心的歲月。

全體成員在紀念場所前合影留念后返程,紅色精神的種子已在每個人心中扎根。

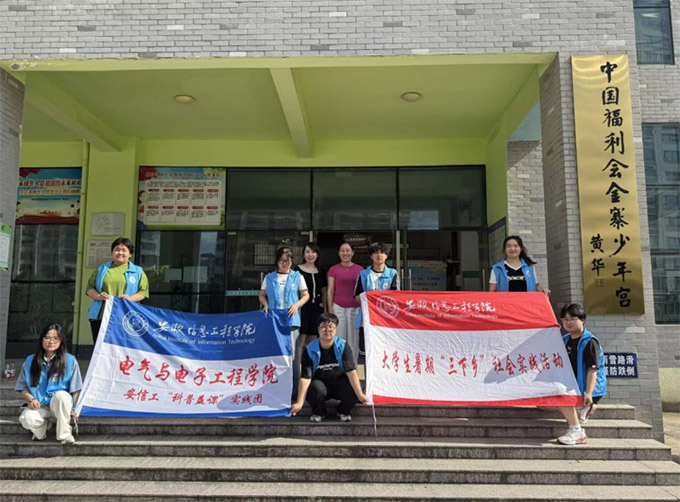

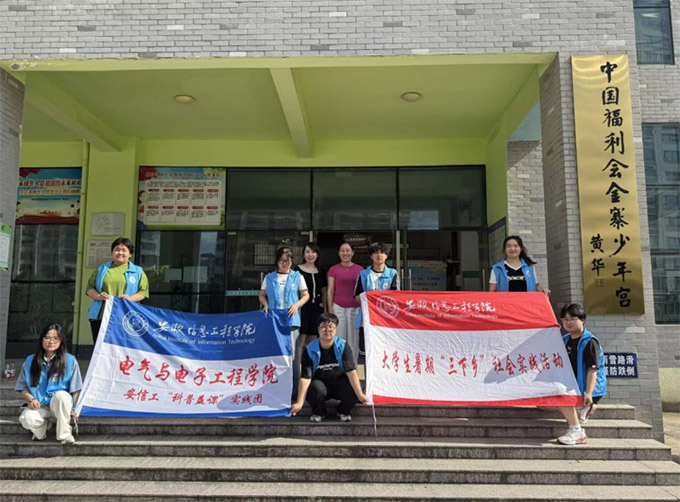

(圖為“科普益課”實踐團和“常青數”實踐團集體合照)

午后,科普益課實踐團集結完畢,前往金寨縣青少年活動中心開展科普課堂。

課堂圍繞趣味科學實驗與科技小知識展開,李銘捷和徐鈺涵通過生動講解、現場演示、互動實驗,將抽象的科學原理轉化為小朋友能理解的趣味體驗。課堂上,實踐團成員始終保持與小朋友的高頻互動,幾乎每講解一個知識點,就會拋出諸如“大家知道電流是怎么‘跑’起來的嗎?”“機器人的‘大腦’藏在哪里呀?”之類的問題。話音剛落,孩子們便齊刷刷地舉起小手,有的急得站起來喊“我知道”,有的踮著腳揮舞手臂,教室里滿是此起彼伏的回應聲,舉手的身影連成一片。每當有小朋友起身回答,成員們就會立刻送上書簽、鑰匙扣、便利貼等小獎品,拿到獎品的孩子笑得格外燦爛,沒被點到的則更踴躍地舉手,整個課堂熱情高漲,氛圍熱烈。

(圖為課堂現場)

(圖為小朋友上臺畫圖展示)

互動間隙,結合此前講解的電子元件知識,成員們給小朋友們分發了A4紙和彩筆,邀請大家畫出自己心目中的電源、電容、電阻等。孩子們發揮想象,用鮮艷的色彩勾勒出一個個形態各異的“電子零件”,有的給電阻畫上螺旋紋,有的給電容添上“小翅膀”,童趣滿滿的作品讓課堂更添活力。隨后,在熱烈的氛圍中,成員們隨機抽取了5位小朋友上臺,讓他們在畫板上畫出“擁有神奇功能的智能車”。孩子們紛紛動筆,有的給車加裝噴氣式裝置,驕傲地說這是“大運汽車”,每小時能跑200公里;有的給車子畫上翅膀,說要讓它像小鳥一樣飛起來避開堵車,天真創意引得臺下陣陣歡呼。

智能車模型操作體驗環節備受期待。成員們先演示小車遇障礙物自動轉彎的功能,用“眼睛”“大腦”的比喻講解超聲波傳感器和單片機的原理,隨后讓孩子們分組操作,在指導下調試方向、觀察避障,活動中心里滿是歡聲笑語。

(圖為科普益課實踐團成員為小朋友講解智能車原理)

體驗環節結束后,科普益課實踐團與金寨縣青少年活動中心舉行了合作簽約暨授牌儀式。活動中心主任張賢芳、副主任張琦共同出席本次儀式,科普益課實踐團成員代表陳勝杰與張琦分別代表雙方簽署《共建大學生社會實踐基地協議書》。

(圖為揭牌儀式現場)

張賢芳在儀式上表示:“此次與科普益課實踐團的合作,為我縣青少年科普教育注入了新活力。實踐團帶來的趣味課程和互動體驗,讓孩子們近距離感受科學的魅力,這正是我們需要的‘科技啟蒙’。期待以簽約授牌為起點,通過常態化合作讓更多孩子愛上科學、探索科學。”

陳勝杰也在儀式上發言:“感謝金寨縣青少年活動中心的信任與支持。作為‘三下鄉’實踐團隊,我們將以此次合作為契機,持續發揮專業優勢,帶來更多優質科普資源,讓科學種子在孩子們心中扎根發芽。”

(圖為科普益課實踐團集體合照)

此次金寨之行,作為“三下鄉”實踐活動的重要一站,兩團成員在紅色教育中共同汲取了奮進力量,科普益課實踐團更以專業所長播撒了科學種子。大家紛紛表示,將把紅色基因融入青春擔當,以“三下鄉”實踐為紐帶,持續用知識服務基層,讓青春在扎根大地的奉獻中綻放絢麗光彩。

文/圖:彭麗媛、吳克榮、周欣葉