2025年8月16日的百色,晨光剛漫過山坡,我們已站在百色起義紀(jì)念碑前。沒有浩蕩的隊(duì)伍,只有三雙凝視碑體的眼睛,在寂靜中與“1929.12.11”這個(gè)鎏金日期默默相對(duì)。

拾級(jí)而上時(shí),基座的浮雕在晨光里愈發(fā)清晰。有人指著那些穿對(duì)襟衫、戴頭巾的身影輕聲說:“原來各族群眾都在里頭。”我們俯下身細(xì)看,槍桿的紋路、衣角的褶皺,仿佛還帶著當(dāng)年的溫度。風(fēng)掠過碑頂,像極了歷史深處傳來的回聲。

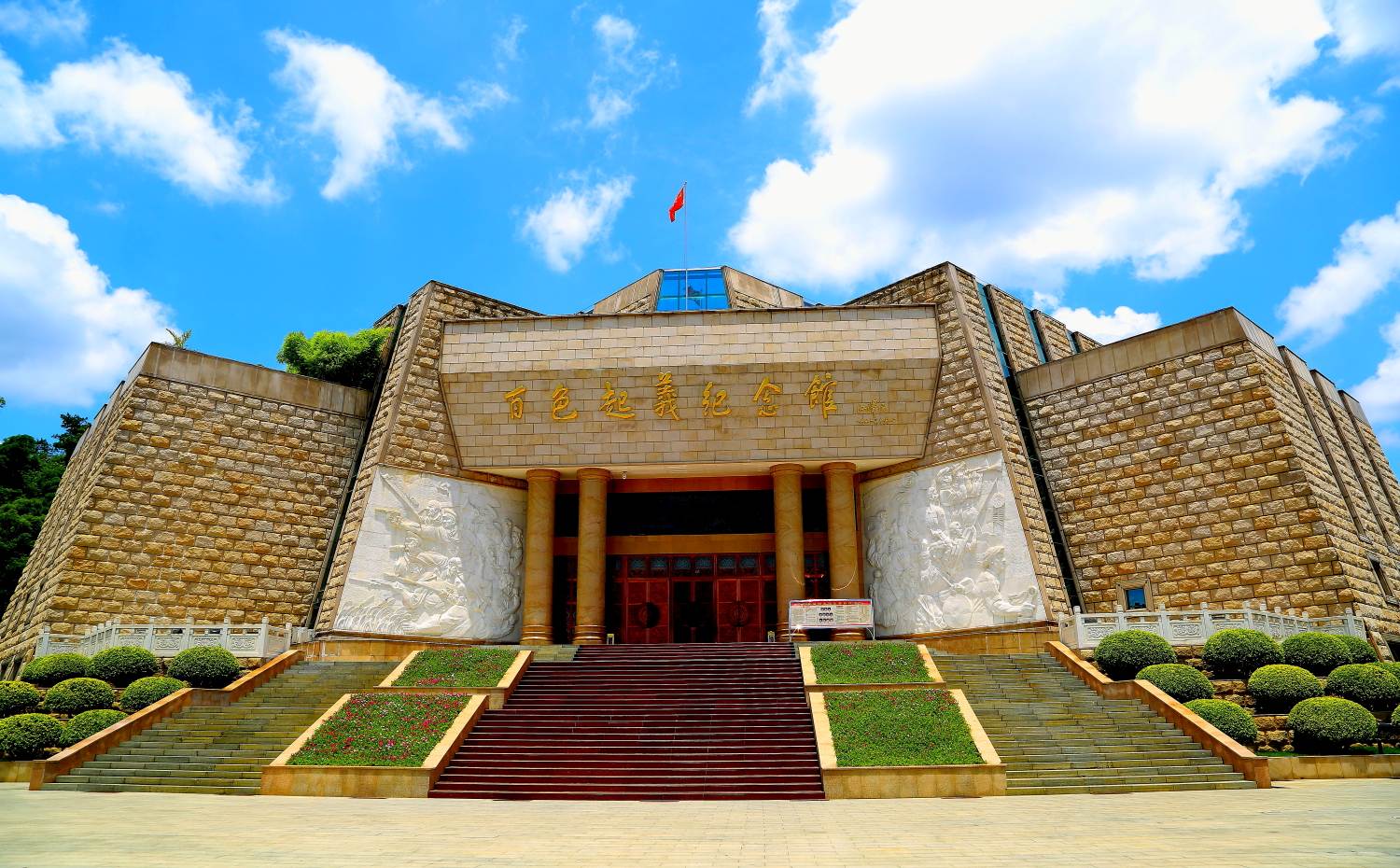

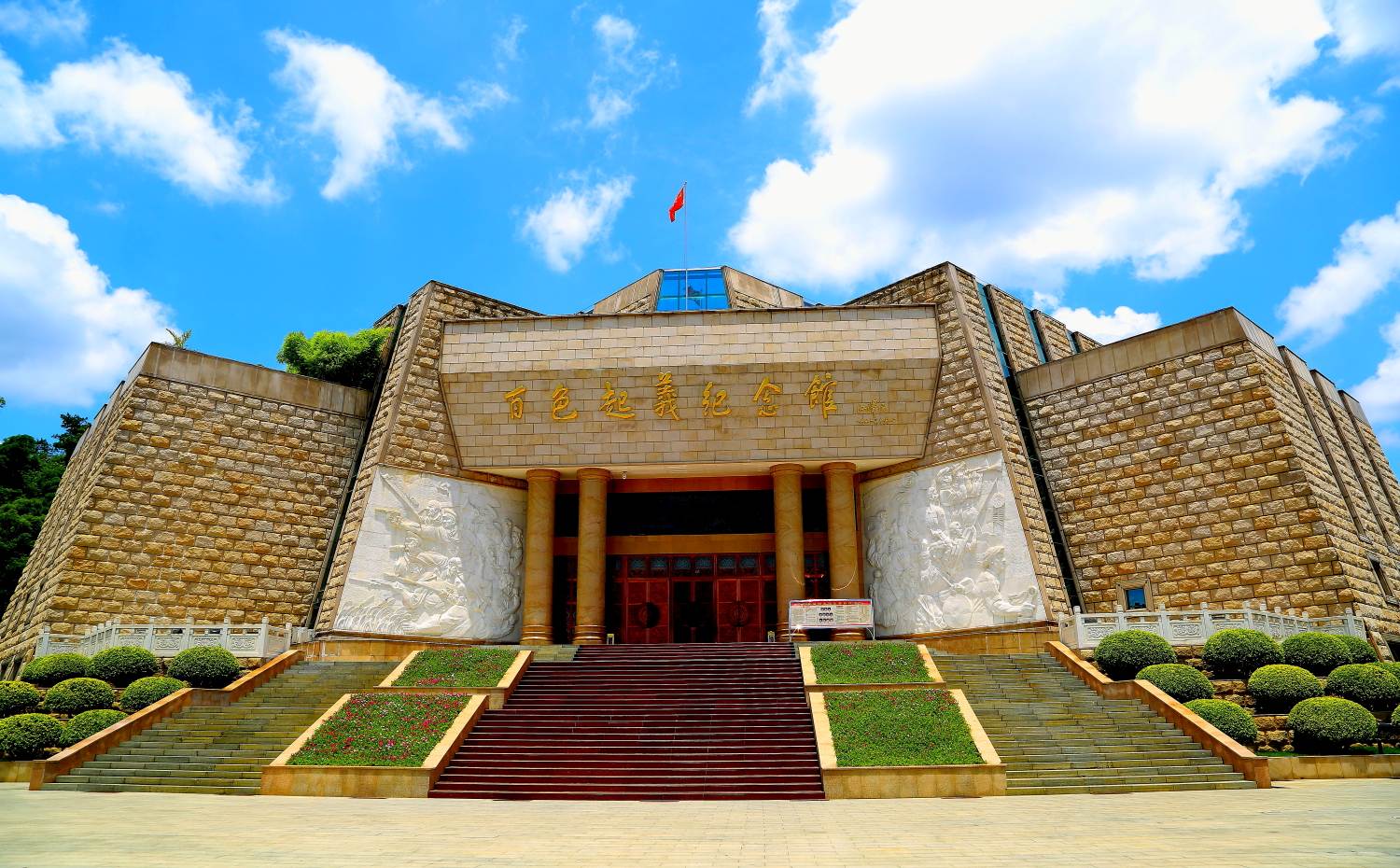

午后轉(zhuǎn)至百色起義紀(jì)念館,展廳里的老物件靜靜陳列。一份泛黃的《土地法》油印件上,毛筆涂改的痕跡彎彎曲曲——那是革命者根據(jù)當(dāng)?shù)赝了渍{(diào)整政策的印記。“課本里的‘實(shí)事求是’,原來就是這樣一筆筆改出來的。”有人伸手想觸碰展柜玻璃,又輕輕收回,仿佛怕驚擾了那些凝固的時(shí)光。

烈士名錄墻前,我們站了很久。照片里的年輕人,有的梳著麻花辮,有的穿著學(xué)生裝,年紀(jì)多與我們相仿。“犧牲時(shí)才21歲。”有人念著某行小字,聲音輕得像嘆息。陽光透過窗玻璃落在墻上,那些黑白影像忽然有了暖意,仿佛在說“后來的事,交給你們了”。

離開時(shí),紀(jì)念館外的鳳凰花正開得熱烈。三人并肩走在石板路上,沒人多說話。口袋里的實(shí)踐手冊(cè)記滿了筆記,相機(jī)里存著浮雕的紋路、油印件的墨跡、名錄墻的光影。人雖少,可那些觸到的、看到的、感受到的,早已在心里沉甸甸落了地。

回去的路上,有人忽然說:“以前覺得歷史是書頁上的字,今天才知道,它是能摸到的溫度,能聽見的回響。”我們的腳步踩在石板上,發(fā)出清脆的聲響,像在為那段歷史,也為我們自己,輕輕應(yīng)和。