阿瓦提縣陽光社區的活動場地里,幾束帶著絨毛的蒲公英靜靜擺放,孩子們圍坐成圈,眼神里滿是對這株“小傘兵”的好奇——塔里木大學“心若向陽 次第花開”伴童心同行志愿服務團的志愿者們,正以蒲公英為媒,為孩子們開啟一場“觀察自然、創作詩歌”的趣味之旅。7月14日,這場將植物觀察與詩歌創作結合的活動,讓孩子們在觸摸自然中感受詩意,用童真筆觸編織屬于自己的詩句。

活動伊始,志愿者冉曉宇將新鮮的蒲公英分發給每個孩子,引導大家近距離觀察:“摸一摸蒲公英的絨毛,看看它的形狀像什么?再看看黃色的花盤、細細的莖稈,想想它會有怎樣的‘小秘密’?”孩子們立刻投入觀察,有的輕輕捏起絨毛,感受它的柔軟;有的湊近花盤,數著細小的花瓣;還有的對著陽光舉起蒲公英,看著絨毛在光線下泛著微光,小聲討論著“像小傘”“像雪花”“像會飛的小羽毛”。

隨后,志愿者以“蒲公英的一生”為線索,用生動的語言勾勒畫面:“春天時,它頂著黃色的小花,在草地上點頭;夏天到了,花盤變成白色的絨球,風一吹,小絨毛就帶著種子飛向遠方,去尋找新的家。”同時分享簡單的詩歌片段,比如“蒲公英,小傘兵,風婆婆,送我行”,讓孩子們初步感受詩歌的韻律與意境,鼓勵大家把觀察到的樣子、想到的畫面,用簡單的句子表達出來。

詩歌創作環節,志愿者采用“關鍵詞引導法”幫助孩子們打開思路:“你覺得蒲公英的絨毛像什么?它會飛到哪里去?遇到風的時候,它會說什么?”孩子們紛紛動筆,有的寫下“蒲公英,白絨球,風一吹,飛呀飛,飛到田野里,安家做朋友”;有的想象“蒲公英的小傘,載著星星的夢,飄過高山,飄過小河,落在泥土里,等著春天醒”;還有的結合自己的感受,寫下“我輕輕吹,蒲公英飛,像一群小天使,帶著我的笑聲,飛向天空里”。

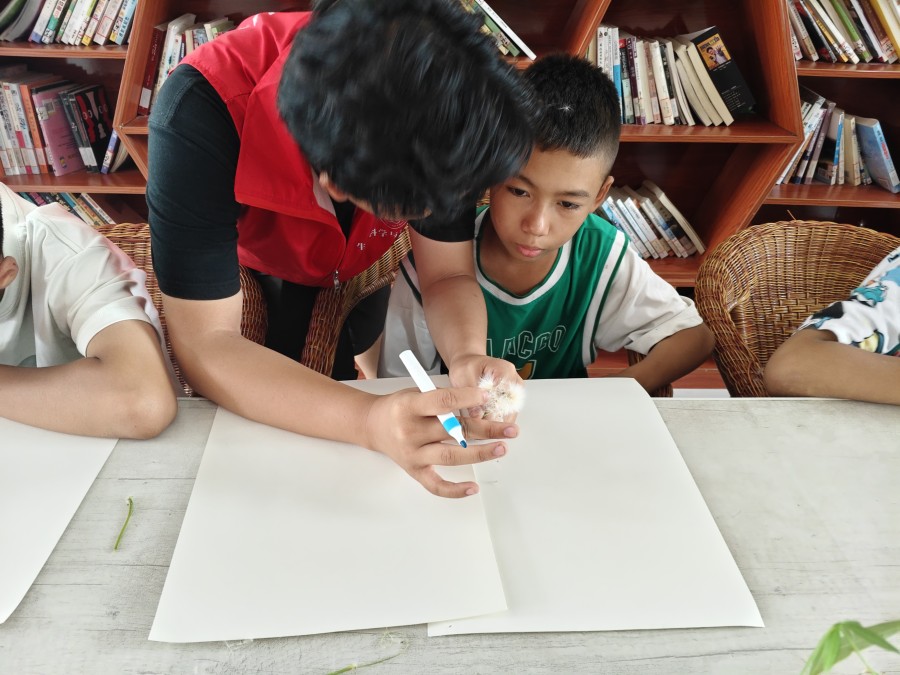

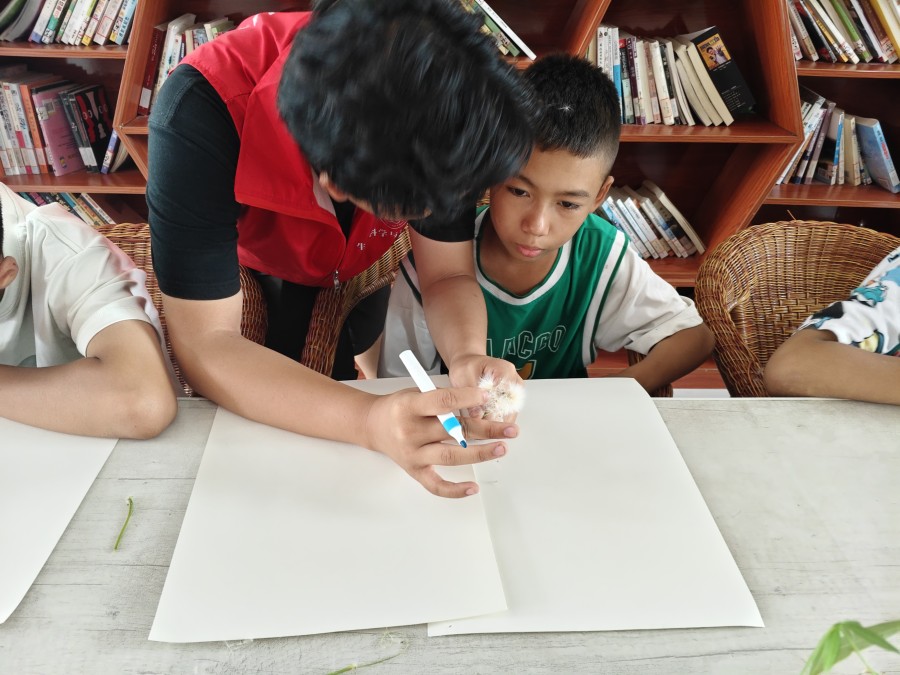

志愿者們穿梭在孩子中間,耐心啟發思路:幫詞匯匱乏的孩子尋找比喻,比如“把莖稈比作‘細細的吸管’”;給句式單一的孩子調整節奏,比如將“蒲公英飛”改成“蒲公英,展翅飛”;還鼓勵大家加入感官描寫,比如“絨毛軟軟的,像媽媽的手”。孩子們的靈感漸漸迸發,紙上的句子越來越多,有的還配上簡單的圖畫,讓詩歌更添童趣。

活動尾聲,孩子們輪流分享自己的作品,稚嫩的聲音念著自己寫的詩句,現場不時響起掌聲。志愿者將孩子們的詩歌整理成小集子,送給每個人作為紀念。

志愿服務團負責人張文杰表示:“讓孩子們觀察植物、創作詩歌,不僅是體驗文字的樂趣,更希望他們學會用詩意的眼光看待自然,在心中種下熱愛生活、熱愛表達的種子。”

“為蒲公英寫一首詩”,如一陣清新的風,吹開了孩子們的創作靈感。當孩子們捧著自己的蒲公英小詩離去時,那份對自然的感知與對詩歌的熱愛,已悄悄成為他們童年里一段充滿詩意的記憶。