結(jié)束了在韓城市西莊鎮(zhèn)樓枝村緊湊而充實的調(diào)研,夜幕降臨,調(diào)研隊的同學們卻毫無倦意。圍坐在一起,白天所見所聞——村民的期盼、產(chǎn)業(yè)的困境、文化的失落——在腦海中激烈碰撞。一場關(guān)于“我們能為樓枝村做什么”的“頭腦風暴”熱烈展開。從會議室里的藍圖到田埂間的難題,青年學子的責任感被點燃,思考如何將專業(yè)知識化作橋梁,連接起校園資源與鄉(xiāng)村需求。

樓枝村的核心資源是花椒,痛點也在花椒。如何破局?同學們集思廣益。首要任務是解決花椒“賣不上價”和深加工缺失的問題。方案包括:積極聯(lián)系電商平臺,組織村民進行電商培訓,讓優(yōu)質(zhì)花椒直接對接更廣闊的市場,賣出品牌溢價;探索發(fā)展“花椒采摘游”,吸引城市居民體驗采摘樂趣、參與制作花椒醬等產(chǎn)品,將第一產(chǎn)業(yè)的種植、第二產(chǎn)業(yè)的加工與第三產(chǎn)業(yè)的旅游體驗深度融合,實現(xiàn)“三產(chǎn)融合”。

激活沉睡資源,煥發(fā)新生機

倉庫里蒙塵的鼓具,承載著村民的集體記憶和文化自豪。我們構(gòu)想:積極聯(lián)系文化部門或高校藝術(shù)團體,邀請專業(yè)老師進行指導培訓;支持村里重組打鼓隊,尤其鼓勵年輕人參與;整理打鼓隊的歷史故事,將其打造為樓枝村的文化IP,融入鄉(xiāng)村旅游的宣傳推廣中,讓消失的鼓聲重新成為凝聚人心的力量。

圖為樓枝村使用大型機械收割麥子。樓枝村政府 供圖

同學們深知,單靠熱情不夠,需要尋找更多資源和支持。探討能否幫助村里爭取針對返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的補貼或扶持項目;為有創(chuàng)業(yè)想法的村民(尤其是青年)爭取低息貸款支持。針對不同群體需求,如教老年人使用智能手機方便聯(lián)系、獲取信息;教婦女制作手工藝品,發(fā)展庭院經(jīng)濟。鄉(xiāng)賢和大學生是鄉(xiāng)村寶貴的“潛力股”。思考如何建立聯(lián)系渠道,創(chuàng)造吸引他們返鄉(xiāng)或為家鄉(xiāng)出謀劃策的條件和平臺。除了政府支持,積極尋求與相關(guān)企業(yè)合作,探索“村企合作”模式,例如引進花椒加工企業(yè),鼓勵村民以土地等資源入股分紅,共享發(fā)展成果。

青春感悟:從“看見”到“擔當”

一天的調(diào)研雖然短暫,但這份經(jīng)歷的分量卻很重。它讓我們深刻領悟:鄉(xiāng)村振興,絕非高高在上的“喊口號”,它需要我們真正彎下腰,傾聽泥土的聲音,聽懂鄉(xiāng)親的心聲;需要我們沉下心,思考切實可行的路徑,貢獻智慧與力量。作為農(nóng)林高校的學子,我們或許無法立刻解決樓枝村面臨的所有難題,但我們能做的,是用腳步丈量土地,用專業(yè)知識搭建橋梁——把學校的科研資源、技術(shù)成果引進來;把鄉(xiāng)村的真實需求、發(fā)展?jié)摿鞑コ鋈ィ嗤饨绲年P(guān)注與支持。

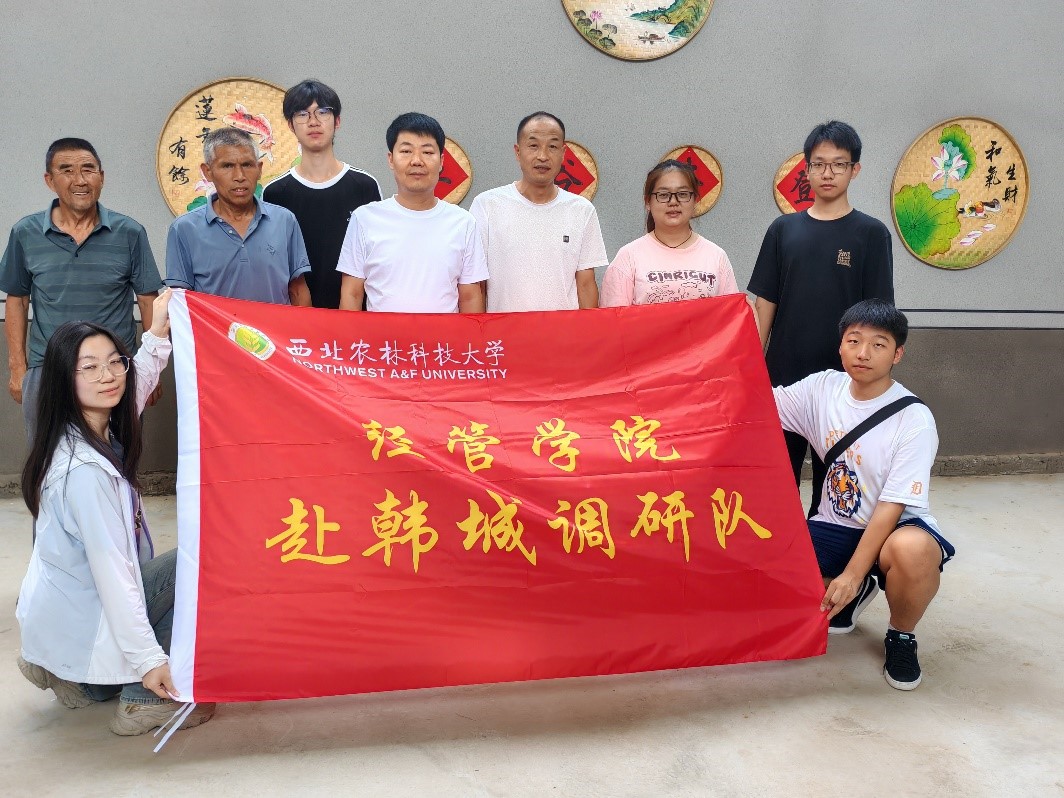

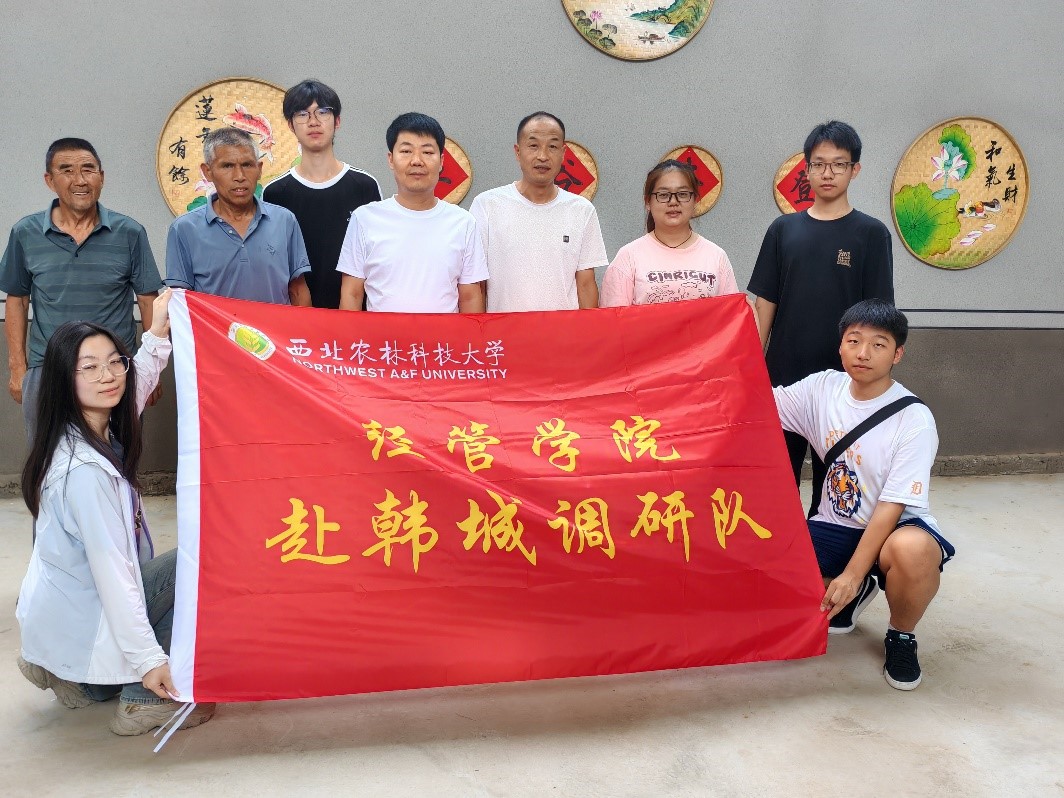

圖為調(diào)研隊與樓枝村村干部、村民合影。王祥威 供圖

樓枝村的故事,是中國千萬鄉(xiāng)村奮力前行的縮影。我們帶走的,不僅是筆記本上沾滿泥土的調(diào)研記錄,更是村民們沉甸甸的期盼。這份期盼,將化為我們持續(xù)關(guān)注鄉(xiāng)村、投身鄉(xiāng)村建設的動力。因為我們都深知,在波瀾壯闊的鄉(xiāng)村振興征程上,青春的力量不可或缺,青年的身影必將閃耀。我們將把樓枝村的思考帶回校園,更會把這份責任扛在肩上,用行動書寫屬于青年一代的“三農(nóng)”答卷。